「映画本大賞 2016」発表! 数ある映画本から第1位に選ばれた作品は?

公開日:2017/5/8

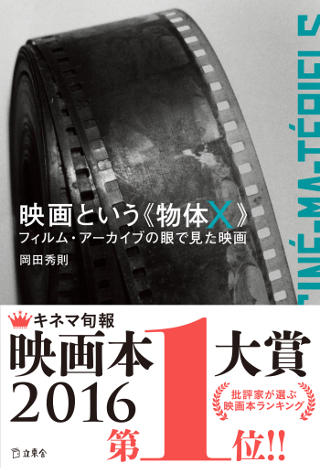

2017年5月6日(土)に発売の映画雑誌『キネマ旬報 5月下旬号』で、「第13回 2016年度 映画本大賞」が発表された。毎年、前年度に出版された映画に関する書籍の中からベスト・テンを選出する「映画本大賞」。2016年度の第1位は、『映画という<物体X> フィルム・アーカイブの眼で見た映画』に決定した。

<「第13回 2016年度 映画本大賞」ベスト・テン>

第1位:『映画という<物体X> フィルム・アーカイブの眼で見た映画』(著:岡田秀則/立東舎)

第2位:『まわり舞台の上で 荒木一郎』(著:荒木一郎/文遊社)

第3位:『ハワード・ホークス映画読本』(著:山田宏一/国書刊行会)

第4位:『ヒッチコック映画読本』(著:山田宏一/平凡社)

第5位:『映画監督 小林正樹』(著:小笠原清、梶山弘子/岩波書店)

第6位:『ジョージ・キューカー、映画を語る』(著:ギャビン ランバート、編:ロバート トラクテンバーグ、訳:宮本高晴/国書刊行会)

第7位:『東京映画地図』(著:宮崎祐治/キネマ旬報社)

第7位:『森卓也のコラム・クロニクル:1979-2009』(著:森卓也、編:和田尚久/トランスビュー)

第9位:『塚本晋也「野火」全記録』(著:塚本晋也/洋泉社)

第10位:『署名はカリガリ 大正時代の映画と前衛主義』(著:四方田犬彦/新潮社)

第10位:『呑むか撮るか 平山秀幸映画屋(カツドウヤ)街道』(著:平山秀幸、編:鈴村たけし/ワイズ出版)

※第7位と第10位はそれぞれ2冊同点。

今年で13回目を迎える同賞は、映画本を改めて読者に紹介することで“映画を見る楽しみ”に留まらず、“映画を読む楽しみ”や“芸術を知る楽しみ”を伝え、映画文化に貢献することを目指して設けられた。選考人には批評家、映画評論家、記者、書店員、編集者など24名の映画の専門家が名をつらねている。

1位に輝いた『映画という<物体X> フィルム・アーカイブの眼で見た映画』の著者・岡田秀則は、東京国立近代美術館フィルムセンター主任研究員として映画の保存を担ってきた。「物質としての映画」にまつわる赤裸々な姿を、土地や歴史を縦横無尽に行き来しながら語ったエッセイ集で、巻末には蓮實重彦との対談を収録。今回の受賞を記念し巻き直した帯には、中条省平氏による推薦コメントも掲載されている。

岡田さんの著書は画期的な映画論で、私も楽しく読みながら、じつに多くのことを学ばせていただきました。作品論でも作家論でもなく、理論書でも映像分析でもなく、さりとて、むろん産業論や社会心理学的エッセーではなく、ただし、歴史と技術については限りなく深い畏敬を捧げながら展開する「物質としての映画」論という新機軸! 映画についてこんな視角が可能であるとは思いもよりませんでした。そして、岡田さんの真摯な情熱には私など到底及ばないと脱帽するほかなく、にもかかわらず、硬直した義務感とはまったく無縁に軽妙にくり広げられる筆致には、ニーチェのいう「陽気な知」があふれていて、随所で微笑まされました。新しい映画スタイリストの誕生を心より寿ぎたいと思っております。中条省平

『キネマ旬報 5月下旬号』には10位以降のタイトル、全選考人の選評、岡田のインタビューなども掲載。ランキングに選ばれた書籍はどれも映画への愛と情熱に満ちたものばかりで、きっとあなたの映画鑑賞の参考となるはずだ。

岡田秀則

1968年愛知県生まれ。東京国立近代美術館フィルムセンター主任研究員として、映画のフィルム/関連マテリアルの収集・保存や、上映企画の運営、映画教育などに携わり、2007年からは映画展覧会のキュレーターとして活動。また映画史ライターとして、学術書から一般書まで世界・日本の映画史を踏まえたさまざまな論考、エッセイを発表している。共著に『映画と「大東亜共栄圏」』『ドキュメンタリー映画は語る』『甦る相米慎二』『岩波映画の1億フレーム』『クリス・マルケル 遊動と闘争のシネアスト』など。

※掲載内容は変更になる場合があります。