伊発! いま世界で一番注目されている「子どものポジティブな感情」を引き出す教育手法を知っていますか?

更新日:2017/12/19

2017年4月、東京都品川区に「東京チルドレンズガーデン」という2歳から6歳までを対象とした幼児教育のスクールがオープンした。このスクールの特徴は、定員18名の子どもに対して5名の先生がつくこと。そして保育スペースも広い。

こうした環境の中で、自分で考えながらコミュニケーション能力や社会性を身につけ、自主的・個性的でありながら協調性のある子どもを育てることを目標にしているという。

■世界で注目される児童教育理念「レッジョ・エミリア・アプローチ」

同スクールが採用しているのが、いま世界中で注目されている「レッジョ・エミリア・アプローチ」(以下、REAと表記)と呼ばれるイタリア発の児童教育理念だ。

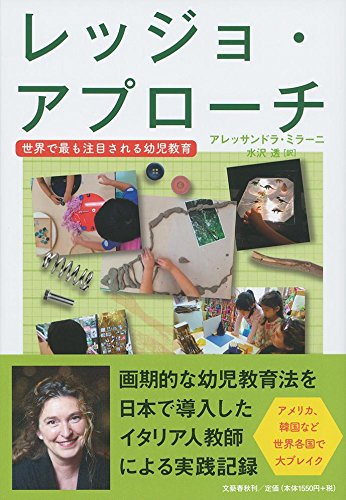

ではいったい、REAとはどんな教育理念なのか、その詳細を教えてくれるのが『レッジョ・アプローチ 世界で最も注目される幼児教育』(アレッサンドラ・ミラーニ:著、水沢透:訳/文藝春秋)だ。

本書は日本でREAを実践するスクールの校長にして教師である著者が、子どもたちと体験した実例をあげながら、その理念の素晴らしさを解説していく内容だ。

レッジョ・エミリアとは、REAが誕生したイタリアのエミリア=ロマーニャ州にある都市名である。1945年、若き天才教育者、ロリス・マラグッツィが、仲間の教師グループとともに、この街で新しい学校を設立したことからREAの歴史は始まる。

その理念が育むのは、協調性、社会性、責任感。さらには、自主性、能動性、個性、創造性、美的感覚などである。1991年にニューズウィーク誌が、「世界で最も先進的な初期教育のための施設」と称賛したことから、世界から注目が集まるようになったという。

■子どもとおとなが一体となって進歩するための研究所・作業場

本書を読んで特に特徴的に感じたのは、まずREAを実践するスクールには、決まったカリキュラムがなく、子どもたちが話し合いでその日やりたいことを決めていくというプロセス。そして先生は、教える立場の存在ではなく、チーム仲間という同等の立場で参加し、子どもたちを見守り、助言し、その言動のすべてを記録していくという指導法だ。

「子どもとおとなが一体となって、日々進歩し、前進していく活動をするための、ひとつの研究所であり、作業場」、それがマラグッツィ氏が実現させた新たな学び舎だった。

空間作りにもこだわりがある。採光から室内や遊具の色使いまで細部にわたり、子どもたちのポジティブな感情を引き出すための工夫がなされている。子供もおとなも、ここにいれば気持ちがよくなり、自然に仲よくなれる、そんな空間作りでREAをサポートする。

面白いところでは、スクールのトイレである。トイレ近くにはわざと、子どもが立ち止まって触わりたくなるようなオブジェなどが置かれるという。その理由は、「(排せつなど)身体的な欲求を、しばらくの間コントロールすることに慣れさせ、我慢することを覚えさせる効果をねらったもの」だそうだ。

■他者への共感・許容は、世界平和を実現させる

他にもアトリエ・スペースでは、「アクリル絵の具や、泥や、針金といった、普通の幼稚園では、幼児に触らせないようなものを使って、子どもたちがさまざまなものを、自在に作りだしている」という。そうした「汚れるもの」「危ないもの」を、小さな子までが注意して使いこなし、そこにあるリスクをちゃんと自分で管理して行動できている、というのだから驚かされる。

スクールでは、「これをやってください」と先生から課題が与えられるわけではなく、子どもたちがチームを作りプロジェクトとして遊び・学びを創造する。そのプロセスで他者への「共感」も育まれる。

「海、森、友達……大好きなものを見るとき、私の胸はドキドキするよ。誰かが泣いているところ、悲しそうな目をしているところを思い浮かべるとき、私の胸はチクチクするよ」

これはイタリアのREAスクールで学ぶ5歳の少女が、あるイベントに際して自分の思いを綴った言葉だという。

どうだろう? 友だちだけでなく、自然や、悲しんでいる人への共感までもが、この年にしてしっかりと育まれているのがわかる。

他者への共感・許容は、世界平和を実現させるための重要なキーワードだ。

こうした感性をもつ子どもたちが世界に増えれば、地球の未来はより明るいものになっていくのだろう。

文=町田光