100%なサイコパスなどいない!! 誰もが不完全なサイコパス!?

公開日:2018/1/15

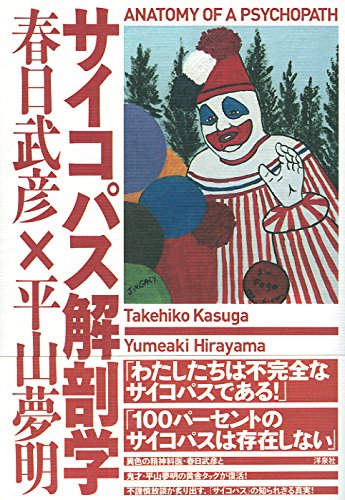

自殺志願者が次々と殺害されたとみられる「座間9遺体事件」の犯人は、SNSで自身も自殺を仄めかして被害者を誘い出していたようだ。こういう一般的に理解しがたい殺人事件などを考察する記事を書くさいには「心の闇」という便利な言葉があり、誰にでも思い当たるのではと幾分か詩的な雰囲気を纏いつつ、自分とは違うものとしてある種の安心感を読者に与えることができる。しかし、『サイコパス解剖学』(春日武彦、平山夢明/洋泉社)においてホラー作家の平山夢明氏と対談した精神科医の春日武彦氏は、本書のゲラが上がってくるタイミングで起こったこの事件について版元から急遽コメントを依頼されるも、「とんでもない奴ですねえ」の一言しか答えていない。情報が揃っていないという理由も挙げているが、精神科医の見解を期待しているような読者に対しては、「そのような単純素朴な人はサイコパスの餌食になりやすい」と警告している。

そもそもサイコパスとは何かといえば、医学的には「反社会性パーソナリティ障害」に区分されるものの厳密な定義は無く、またサイコパス自体は医学用語でもないうえ、病気として治療の対象にならないため健常者扱いになるという。その特徴を春日氏は、他者への共感に乏しく過度に理屈っぽいさまを「血が通っていない」と評し、似たような発達障害やアスペルガー症候群と比較した場合、支配者側に回るのがサイコパスだと述べている。そして厄介なのが、これらの特徴が時として魅力的な人物像を作り上げてしまうこと。他者への共感が乏しいのは行動力に繋がり、理屈っぽく論理的な思考は頭が良く見え、支配者側に回ろうとするのはリーダーシップを発揮しているように映るからだ。特定の分野で上手くハマれば素晴らしい功績を残すかもしれないが、その他大勢の一般人となれば、ちょっと冷たい人程度に認識され、筋の通った話はできるから警戒されずに社会に溶け込んでいて、とある拍子に罪悪感を持たずに行動を起こすと事件になる危険性を孕んでいる。

春日氏は刑事訴訟の精神鑑定をすることがあるそうで、きちんとした鑑定だと犯人を病院に移して、治療はせずに観察や検査だけを行なうという。その体験談では、被験者である犯人は覚醒剤依存症でナイフを用い複数の女性を刺したというからサイコパスとは違うが、保護室での面談時に雑談しながら書類に記入をしようと目を落としていると犯人が黙り込み、ふと顔を上げたら表情が一変して「セルロイドのお面みたいに妙に顔がつるんとして」まったく人間らしさが無くなっていたという。保護室のドアは施錠されているため、犯人が背後に迫り来る中ドアにすがりついて外部に合図を送り、間一髪でドアが開いて外に転がり出たというこの話に、人が境界を越える瞬間の生々しさを感じた。

サイコパスから身を守るには、残念ながら「微妙な違和感くらいしかなさそう」と春日氏は答えている。しかもサイコパスの振る舞いに、自分にはできないことをやっている憧れのような感情を抱くと、人は「とりあえず相手がニッコリしてくれるほうを選択して」しまい、それがサイコパスの術中にハマることになる。だから、相手が喋るのを聞きつつ「本当かな」というように考えるのが最初の防衛となるようだ。

それから対談では、SNSの充実によりサイコパス的な人が住みやすくなったのではないかという話題が出ていた。昔なら「この人、変だよ」という目で見られたら孤立していたのが、少なからず共感者を得て一種の支配欲を満たすことができるからだ。人間の条件の一つが理性だと仮定すると、春日氏の「100パーセントなサイコパスは、まず存在しないんじゃないかな」という言は、人間であれば誰もがサイコパスの素養を持っているという解釈も成り立つように思えてくる。

文=清水銀嶺