より深く感動したいという人は必読、ピアニスト本人が語る名曲の聴きどころ

更新日:2018/2/19

何かの機会でクラシックのピアノ曲を耳にして、“いい曲だなあ”としみじみ思うことがあると思う。なんて美しいのだろう、力強いのだろう……。

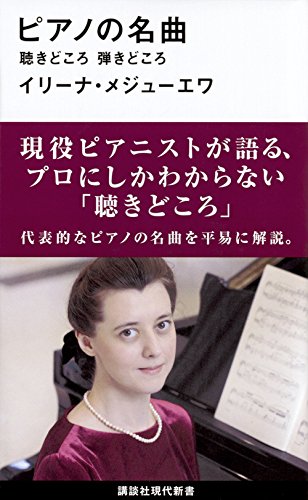

音楽に心揺さぶられる瞬間。さらにそこからもう一歩、足を踏み入れてみませんか?と教えてくれるのが、本書『ピアノの名曲 聴きどころ 弾きどころ』(イリーナ・メジューエワ/講談社)だ。

奥深いピアノ音楽の世界。それを聴き手側からの「聴きどころ」と、演奏者側からの「弾きどころ」の双方向からアプローチする、ユニークな仕立て方となっている。

著者は現役バリバリのピアニスト、イリーナ・メジューエワさん。ロシアに生まれ、ロシア伝統のピアノ奏法を学び、日本を拠点に活躍して20年。清楚な容姿と、音楽への真摯な情熱を併せ持つ、人気のピアニストだ。

さて、これより本書の「読みどころ」をご案内していくこととしよう。案内人を務める“私”は編集者として音楽関連の仕事歴は20年を超 える。メジューエワさんは覚えていらっしゃるかどうか定かではないが、20年くらい前に仕事の打ち合わせの後、東京・荻窪のラーメン屋さんにご案内した(ここでも案内人であった)。今や日本のラーメンは、世界を席巻する人気フードとなりつつあるが、あの頃は、ロシア人がラーメンを食する、ということ自体かなり珍しいことであっただろう。荻窪の小さなラーメン屋に突如咲いた、一輪の白百合。その場違いさ。嬉しそうにラーメンを食するメジューエワさんに心奪われたのを、鮮明に覚えている。

■読みやすいところから自由に読もう!

まずは本書の大まかな構成説明から。ピアノ音楽における基礎、重要な鍵となる、10人の作曲家が取り上げられている。バッハ、モーツァルト、ベートーヴェン、シューベルト、シューマン、ショパン、リスト、ムソルグスキー、ドビュッシー、ラヴェル。そして、それぞれ1~2曲の楽曲について、聴きどころ・弾きどころが丁寧に解説されている。歴史的傑作ぞろい。その解釈の可能性は、計り知れないと言っていいだろう。

歴史の古い順から並べられているのだが、どの作曲家の項から読み始めても大丈夫。たとえば本書冒頭に鎮座する「音楽の父」バッハから読むのは、なんだか日本史の教科書を縄文時代から読むみたいで気が重いなあ、という方は、聴いたことのある一番好きな作曲家から読み始めてもいいだろう。ショパンの「別れの曲」が好きだから、ショパンから読む。これも立派な動機である。

本書を手にしてパラパラとページをめくるとすぐに分かるのだが、数ページめくるごとに細かい楽譜がたくさん載っている。

心配なのはここで、「無理~、楽譜ワカラナイ~!」と本を閉じられてしまうこと。どうかあきらめないで! まず、文章を読んでみてほしい。とても読みやすく、作曲家のキャラクターも分かってきますから。

その読みやすさの秘密は、文章が口語体、話し言葉になっていること。本書では、メジューエワさんと訊き手との談話を基 に、文章が作り上げられている。それが温かさ、親しみやすさに繋がっているのだろう。楽譜は読めなくても、文章から。そして、もしさらに興味が深まって、楽譜を見ることに挑戦したくなったら、楽譜はほんの1段だけでもいい、音楽を聴きながら音符を目で追う、なんてことをするのも一興だろう。

楽譜はたった1段でも、テンポや表情、フレージング、音符の高さ・長さ、間合いなど、恐るべき情報量を持っている。楽譜を読み解くということは、プロの音楽家にとっても永遠の課題で、優れた音楽家であればあるほど、何度読んでも新しい発見があるのだという。それだけ、一つ一つの楽曲の世界は深い。

■一人ひとりの作曲家にディープな「読みどころ」あり

本書から、それぞれの作曲家の「読みどころ」と、取り上げる楽曲を挙げておこう。本書を読んで、奥深いピアノ音楽の世界への一歩を、踏み入れてみてはいかがだろうか 。

バッハ……音楽史上最も巨大な存在バッハの“凄さ”とは。ピアニストのバイブル「平均律クラヴィーア曲集」と、演奏するのに約1時間かかる長大な「ゴルトベルク変奏曲」を真っ向から取り上げる。

モーツァルト……弾き手側には扱いの難しさや恐れ多さも…。最も有名なピアノ・ソナタ第11番「トルコ行進曲付き」に着目。

ベートーヴェン……ベートーヴェンのソナタの全曲演奏は、ピアニストにとって32の山に登るようなもの。取り上げるのはピアノ・ソナタ第14番「月光」とピアノ・ソナタ第32番。

シューベルト……“ピアノで語る”ということとは。人の痛みや苦しみを音楽で展開する難しさと魅力。「4つの即興曲 作品90」より第3番、シューベルト最後のピアノ・ソナタで最高傑作といわれる第21番。

シューマン……物語性とファンタジー、心の危うさ。取り上げるのは、超有名だから難しい「子供の情景」より「トロイメライ」、文学と深く結び付いた傑作「クライスレリアーナ」。

ショパン……ピアニストにとって最も大切な作曲家。ショパンを弾くと、弾き手の全てが見えてしまう。「練習曲集 作品10」より第3曲「別れの曲」、葬送行進曲で有名なピアノ・ソナタ第2番。

リスト……スケールの大きさがケタ違い。華やかさと悲しさのギャップも大。取り上げるのは、技術が必要とされる練習曲「ラ・カンパネラ」と、代表作のピアノ・ソナタ ロ短調。

ムソルグスキー……ロシアの“根っこ”。ピアノ組曲「展覧会の絵」で、荒削りな奇才ぶりを熱く語る。詳細な解説は他に類を見ない、本書でも随一のクライマックス。

ドビュッシー……音色に対するイマジネーションに感動。「ベルガマスク組曲」より第3曲「月の光」。

ラヴェル……楽譜に書いてあるとおりに弾けば、素晴らしい音楽に。超難しい傑作「夜のガスパール」。

文=荒井秀子