夏休みの宿題、終わった? まだ間に合う「読書感想文のコツ」をプロに聞いた!

更新日:2018/8/20

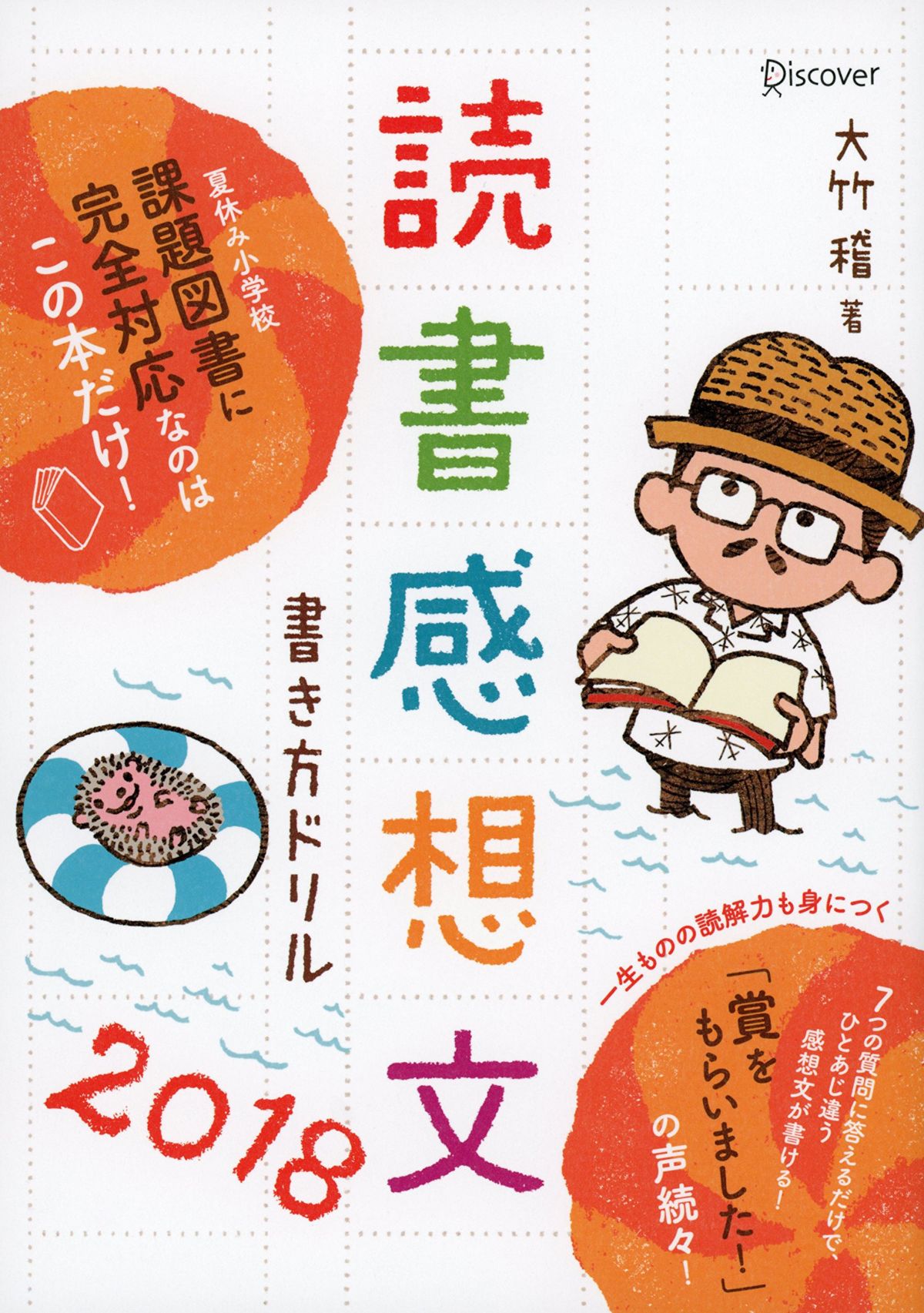

お盆もあければ夏休みは後半戦。そろそろお子さんの宿題の進捗が気になってくる頃かもしれません。中でも「毎年、読書感想文だけ残ってしまって苦労する」「普段、本を読まないから読書感想文が大変」と、悩みの種になりがちなのが「読書感想文」。今年の夏こそスムーズに読書感想文に取り組ませたい…そんな親御さんの強い味方になりそうなのが『読書感想文 書き方ドリル 2018』(大竹 稽/ディスカヴァー・トゥエンティワン)。

小学校低学年から高学年までの課題図書に完全対応したドリルに書き込むことで、楽しく読書感想文が完成するという優れものです。シリーズ発売10年目で累計10万部を数え、実際にこのドリルで書いた感想文で「賞をもらった!」との声も届くほど、その実力は確かなもの…というわけで、このドリルをさらに上手に使うためのコツを著者の大竹稽先生にメールで緊急質問。本の選び方ややる気にさせるコツなど、親子で読書感想文を成功させるヒントをたくさんいただきました!

●読書感想文をはじめる前に【心構え編】

――どうしても読書感想文は後回しになってしまいがちです。やる気にさせる上手な声かけなどありますか?

大竹稽先生(以下、大竹):運転の仕方を習っていないのに車を運転させられてもできませんよね。同じように読書感想文なるものの書き方を習っていないのに書かなければいけないから、子どもたちは苦手に思うのだと思います。読書感想文を楽しむコツは、家族で共通の課題図書を読んで、対話すること(ただし課題として「やらせる」のではなく、お茶を飲みながら旅をしながら気楽に)。まずは「わたしも一緒にやろうかな!」と声かけしてみてください。

――「なんで読書感想文なんて書かなきゃいけないの?」と聞かれたときに、「宿題だからやりなさい」以外の答えはないものでしょうか?

大竹:「読書感想文なんて、書いても書かなくてもどちらでもいいんだよ。好きにしていいよ。でも、わたし(パパ・ママ)は楽しかったんだよね」、あるいは、「わたし(パパ・ママ)も読書感想文が嫌いだったんだけど、書けなくて困ったことが起きたんだよね」と自分の子どもの頃のエピソードを話してあげたらどうでしょうか。

――子どもの読書感想文に親が伴走していくためのコツはありますか?

(1)「正解」を出させようとしない

(2)「ダメ」と言わない(意外なところから、良い感想文につながることがある)

(3)「すごい!」などと、褒め続ける

――課題図書は複数ありますが、どうやって選ぶとよいでしょう?

大竹:「読書が苦手な子」は、インスピレーション(直感)で、「読書習慣のある子」は、カバーの袖や帯などに書かれていることや、あとがきなどを読んで、感想文のテーマが降ってくるかで選んでみてください。さらに、「賞を狙う子」は、先生や親がアドバイスしてあげてください。

――課題図書以外も対象になる場合、読書感想文に向く本はどう選べばよいでしょう。

大竹:本選びのコツは、子どものレベルによって違います。ある程度、読書習慣があり、国語も得意ならば、テーマ(著者のメッセージ)がわかりやすいものを選びましょう(友情物語のような「お決まり感」のあるものは選ばない)。海外の作家のほうが、テーマがはっきりしている傾向があります。

●ドリルを使ってみよう!【実践編】

――ドリルの前にやらせるべきことはありますか?

大竹:3回読むようすすめてみてください。気になったところは、マーカーでチェックしながら読むことをおすすめします。

――課題図書とドリルを手に入れたら、あとは本人にまかせていいのでしょうか? 低学年の場合は読み聞かせしてよいのでしょうか?

大竹:課題図書やドリルは読み聞かせするのには不向きですが、お母さん、お父さんたちも、同じ本を読んでください。母親や父親が一緒に本を読むことで楽しい読書ができ、しかも素敵な対話が生まれます。

――ドリルに直接書かせず、ノートなどに書かせたほうがいいのでしょうか? また、何冊か読ませたほうがいいのでしょうか?

大竹:まずは思いつくままにドリルに答えを書き込んでいって、感想文の筋道が決まったら、原稿用紙に清書していったほうがよいです。ちなみに課題図書は1冊で十分です。むしろ3回は読んで、1冊を味わいつくしましょう。

●読書感想文の経験を活かそう! 【応用編】

――ドリルで読書感想文が書けたあと、その経験を他の読書に応用させていくにはどうしたらいいでしょう?

大竹:エンターテインメント寄りのものは、ただ楽しみましょう。しかし、テーマがあるような作品は、何人かと本を共有し、それぞれの考えも共有していくと良いでしょう。ポイントは、「テーマからどのような問題提起をするか」です。

――子どもの読書感想文書きに伴走した経験は、大人がこれから読書する上でも活かせそうです。おすすめのやり方はありますか?

大竹:二度、三度と読めた本は、気づきや学びをメモしておくと良いでしょう。また、その本について仲間どうしで対話をしてみると、考えや体験を共有することができて楽しいものです。ドリルの中で読書感想文を書くときの参照先として、小学生には日本昔話や寓話をおすすめしていますが、大人には古典(論語などから芥川まで)を推奨します。1冊の本からさまざまな本につながっていく読書経験をぜひ味わっていただきたいです。

――本を読むのが苦手という子どもに対して、本に親しむいい方法はありますか?

大竹:親がまず、本に親しみましょう! その姿を見せることです。

「読書感想文は、家族で楽しめるイベントです。あるいは、その良いきっかけになります。1冊の本から、さまざまな対話の機会を創り出せるでしょう。ぜひ、『宿題だから…』という暗い気持ちからではなく、親子で楽しいイベントに参加するような気持ちで取り組んでみてください!」と、大竹先生。ドリルを心強い案内役に、まずは「どの本にしようか〜」と親子で本選びからはじめるのも成功への第一歩になりそうです!

取材・文=荒井理恵