買い物がちょっと面倒? その3つの理由がわかれば「売れる」商品が見えてくる!

公開日:2019/3/25

買い物でも飲食でも、お店選びが苦手だ。気心の知れた友人と飲みにいくのなら「その辺の安居酒屋で」となるのだが、お世話になっている先輩や、気になる女性が相手のとき、毎回パソコンやスマホとにらめっこすることになる。料理の味、駅からの距離、お店の雰囲気、平均予算、接客の質…。クチコミサイトに掲載されている膨大なお店の情報を見比べ、今から予約できる人気店を探すのは、なかなか骨の折れる作業だ。

ネットは私たちの生活を便利にしているはずなのに、かえって膨大な情報が私たちの“選択”を面倒なものにしている。同じような現象は、さまざまな買い物の場面でも起きているだろう。

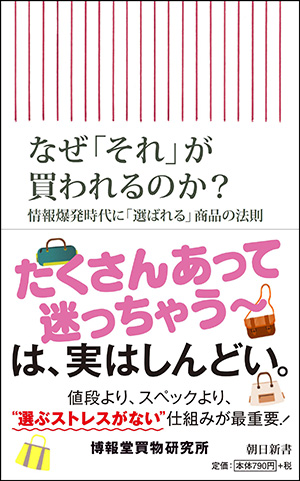

本書『なぜ「それ」が買われるのか? 情報爆発時代に「選ばれる」商品の法則』(博報堂買物研究所/朝日新聞出版)は、こうした現代の買い物習慣に着目した1冊だ。本書を手掛けた博報堂買物研究所は、消費者・生活者の「買う」を起点としたマーケティングを実践・提案している研究所。豊富なデータを参照しながら、“選ばれる”ための法則を解き明かしていく。

■現代の買い物がストレスになった3つの理由

本書ではまず、人々の購買行動の変化を分析し、私たちの買い物がかつてのように幸せでなくなった現状を説明する。その理由は、以下の3つに集約される。

理由1 あふれる情報、ニセの情報

理由2 あふれる商品、新しい買い方

理由3 買物に労力をかけられない

「あふれる情報、ニセの情報」は、多くの人が実感しているだろう。私たちは、クチコミサイトの膨大な書き込みを頼りにしながらも、その情報の信憑性を疑わなくてはならない。また、ECサイトの品ぞろえの充実や、フリマアプリなどの登場により、“どこで何を買うのがオトクなのか”がわかりにくくなっている(「(2)あふれる商品、新しい買い方」)。さらに、共働き世帯の増加によって、私たちはゆっくりと買い物を楽しむ余裕を失っている(「(3)買物に労力をかけられない」)。このように、買い物が幸せどころかストレスになる時代では、「いいモノ」というだけでは商品は売れなくなってしまう。

■選ぶのはめんどくさい! でも納得して決めたい!

「ほけんの窓口」は、こうした状況をうまく解決しているサービスのひとつだ。保険は、種類が多く複雑なサービスであるものの、よく知らずに契約するわけにもいかない。クチコミサイトや比較サイトも多数あるが、それを自分で精査するのは大変だ。約35社の商品を扱う「ほけんの窓口」は、専門知識を持つスタッフがお客さんの相談に乗りながら、各社の商品についてフラットに提案する。お客さんがその場で保険の知識を学びながら、納得して自分に合ったものを選べるのだ。ポイントは、お客さんに“選べる枠”を提供すること。「ほけんの窓口」は、「保険選びを自分ひとりでするほどの時間も余力もないけど、でも納得して選びたい」という生活者のニーズをうまくとらえている。

本書では、こうしたやり方を「枠づくり」戦略と呼び、今成功している事例を解説しながら、“選ばれる”仕組み作りを考える。自社の商品は「いいモノ」のはずなのになぜか思うように売れない…と頭を抱えている方は、本書を頼ってみてはどうだろうか。

文=中川凌