月の持つ神秘のパワーを使えば、もっと幸せになれる!?

更新日:2019/5/22

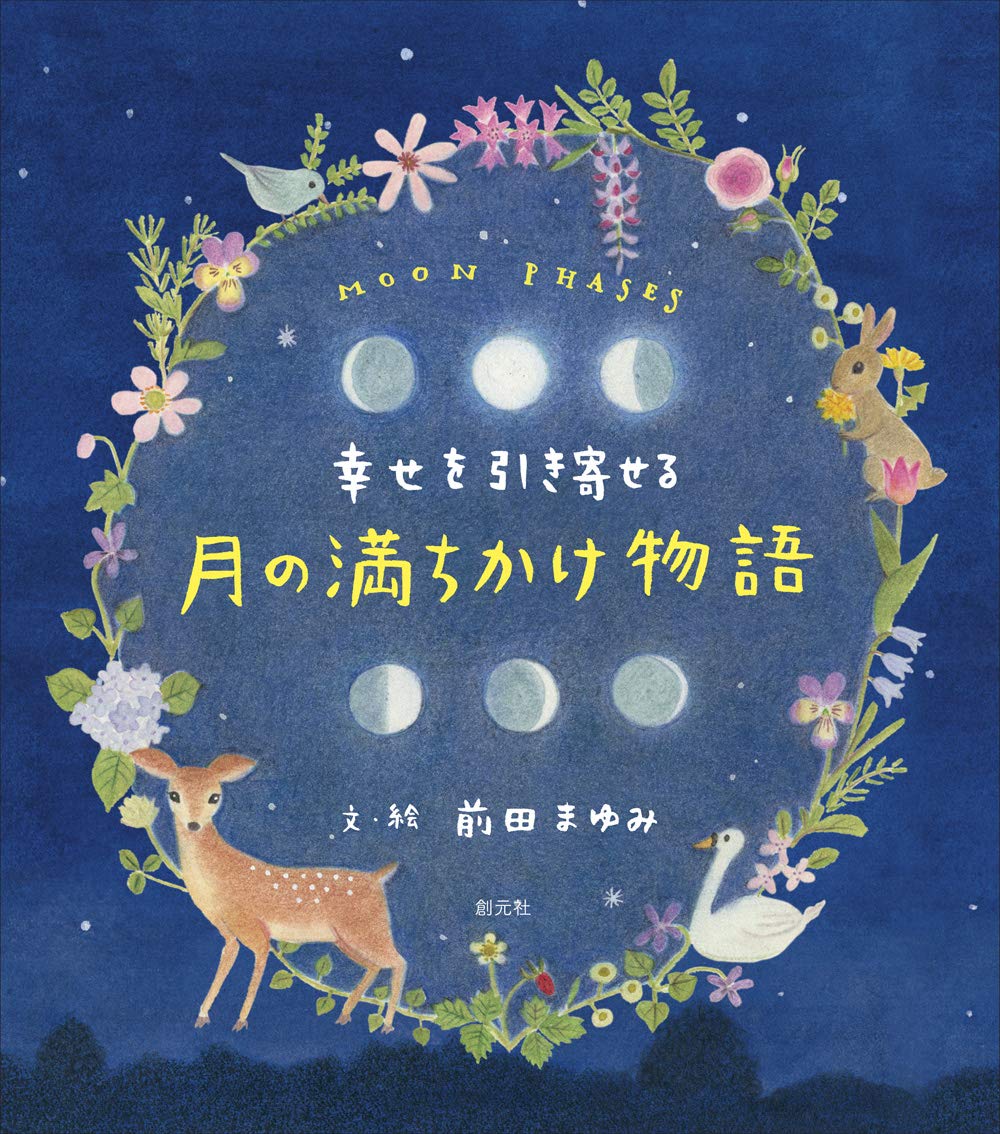

夜空に輝く月をゆっくり見上げたことはあるだろう。夜になると現れる月は、古来人々の生活にとって欠かせない存在だった。文明が進むにつれて人間と月との関係は希薄になったといわれるが、昨今、月が私たちに及ぼす影響が見直されつつある。とても身近な存在である一方、月について知らないことは意外と多い。そんな月の魅力を愛らしい絵と共に楽しめる本が『幸せを引き寄せる月の満ちかけ物語』(前田まゆみ/創元社)だ。

本書はいわゆる科学本ではなく、月が持つ力や、月にまつわる物語を紹介している絵本だ。かつて、人間は月を基にした「太陰暦(月の暦)」をつくって生活に生かしており、月齢は農業や漁業を行ううえでもとても重要なものだった。月齢とは新月から数えて何日目の月かを表しているもので、月齢1、月齢2のように数えていく。月齢0の新月から徐々に月が満ちていき、月齢15で満月を迎える。その後、月は徐々に欠けていき、再び新月となるサイクルだ。

本書では、月齢6のエピソードで月を名前に持つ花を紹介している。月見草、月下美人、月下香など、愛らしい絵が描かれているので記憶に残りやすいだろう。また、月齢11では月の模様についての興味深いエピソードがある。小さい頃、月にはウサギがいると思っていた人は多いだろう。月の模様が餅つきをしているウサギに見えるためだ。しかし、これは日本や韓国に限ったことで、南ヨーロッパではカニ、南アメリカではロバやワニ、アラビアでは吠えるライオン、ヨーロッパでは本を読む女性などにたとえられている。各国の文化や歴史の違いなのだろうが、同じ模様を見てまったく異なるものに見えるとは面白い。

月齢15にあたる満月は「十五夜」と呼ばれる。十五夜はまんまるに明るく輝く月がのぼる日で、特に旧暦8月15日の十五夜は「中秋の名月」と呼ばれている。この日には、ススキや月見団子を飾って月見をし、農作物などの収穫に感謝を捧げるのが習わしだ。イモを供えることから「芋名月」とも呼ばれて日本人に親しまれてきた十五夜。今、どれくらいの人たちがお月見をするのかは定かではないが、改めて月の魅力を感じる良い機会となることは間違いない。

日本には和風月名という12カ月それぞれに月の名前があるが、その由来まで知っている人はそう多くない。1月が「睦月(むつき)」と呼ばれるのは、お正月に家族や友人知人が集い睦み合うことから名付けられたという説がある。また、10月の「神無月(かんなづき)」は、八百万の神々が10月に出雲に集うためといわれ、出雲では「神在月(かみありづき)」と呼ばれることは知らなかった。12月の「師走(しわす)」とは、年末の読経のためにお坊さんが走り回ることを表しているそうだ。名前の由来を知ると、月の和名もぐっと身近な存在になるかもしれない。

そもそも「月とはどのような天体?」と聞かれたら、私自身うまく答えることができない。本書では、月の成り立ちや干潮・満潮との関係などについても説明してある。月とは地球の周りを回る衛星で、月の輝きは太陽の光を反射させたものだ。しかも、毎年約3.8cmずつ月は地球から遠ざかっていっているそうだ。月の引力によって起こる現象が干潮と満潮。潮干狩りの時期になると、ニュースなどでも干潮と満潮の時刻をお知らせしているのを目にしたことがある人も多いだろう。特に、満月と新月の頃にはその働きが大きくなり、出産率や死亡率にも影響しているとはとても興味深い。ちなみに太陽系の他の惑星も月を持っていることを知って大変驚いた。

満月を過ぎて月が欠けていく時期は、掃除や洗濯などにぴったりだという。この時期は物事を“出す”ことに適していて、身体のデトックスにも最適とか。一方、月が満ちていく時期はあらゆるものを吸収しやすくなるので、ダイエットなどには向いていない時期だそう。このように月が私たちに及ぼす力を知ると、日常をより豊かにできることは間違いなさそうだ。昔の人たちが大切にしていた月が見直されている今、まずは夜空を見上げることから始めてみよう。

文=トキタリコ