結婚は幸福を保証してくれない――。「婚活」提唱者が語る、現代における結婚の価値

公開日:2019/6/16

現代の結婚は、どうしてかくも困難なのだろうか。

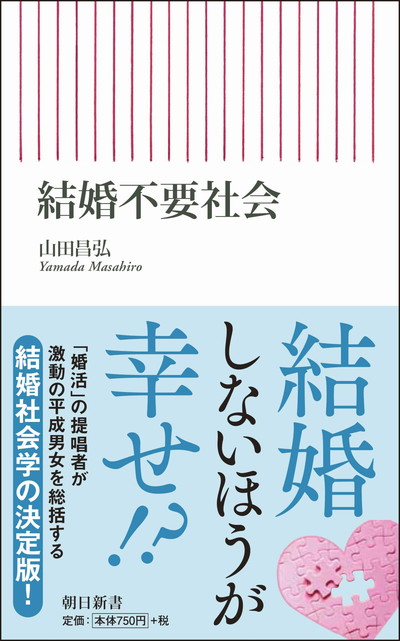

それは私たちにとって、結婚は今や「不要」だからなのかもしれない。『結婚不要社会(朝日新書)』(朝日新聞出版)では、中央大学教授であり「婚活」を提唱したことでも知られる山田昌弘氏によって、現代における結婚のありようが詳らかにされている。

“結婚には「好きな人と一緒になる」「一緒に生活を始める」という二つの意味があります。好きな相手が必ずしも生活を一緒にするのにふさわしいとは限らないから悩みは尽きません”

これは、山田氏が読売新聞の「人生相談」で回答した文章の一節だ。

「好きな人と一緒になる」ということは、かつては当たり前ではなかった。お見合いや、家と家の間での取り決めなどが一般的であった時代では、良くも悪くも、結婚は恋愛と直結していなかったのだ。一方で現代は、好きな人と結婚するのも好きでなくなった人と離婚するのも基本的には自由だ。

経済的な共同体となり、「一緒に生活を始める」ことも結婚の大きな要素となった。かつては家業を継ぐ男性に女性が嫁ぐかたちで、ある程度は生活が保証されていた。現代では、職業選択の自由がもたらされたことと引き換えに「将来にわたる仕事が自動的に保証されない社会」が現れた。

トマ・ピケティが『21世紀の資本』で指摘するように、資本主義が質的に変化するにつれて、経済格差はどんどん広がっていく。結婚に関する格差もそれに伴って広がるのが現実だ。

“結婚に経済生活の安定を求めることもできなくなったし、結婚したからといって親密性が保証されるわけでもなくなってしまった”のが現代なのだ。結果として、結婚後に予測される生活の姿が、期待する水準に達しない人々が増えてくるのである。

「結婚は、幸福を保証しない」という印象的な一文から本書は始まる。私たちは既にそのことを知ってしまっているが、「不要」と言い切れるほど制度や意識が変化しているわけでもない。

結婚や出産は個人のものとされ、自由と引き換えに困難さを押し付けられながらも、社会全体は結婚や出産に依存しているのが近代社会だと山田氏は指摘する。私たちの前に、矛盾が立ちはだかる。

困難さは、今後も続いていくだろう。「結婚」を社会と調和させるには、機を逸しているのかもしれない。しかし私たちは、「知る」という選択を取れる。まずは知ることからが始まりだ。本を読もう。結婚の“今”を知ろう。

文=えんどうこうた