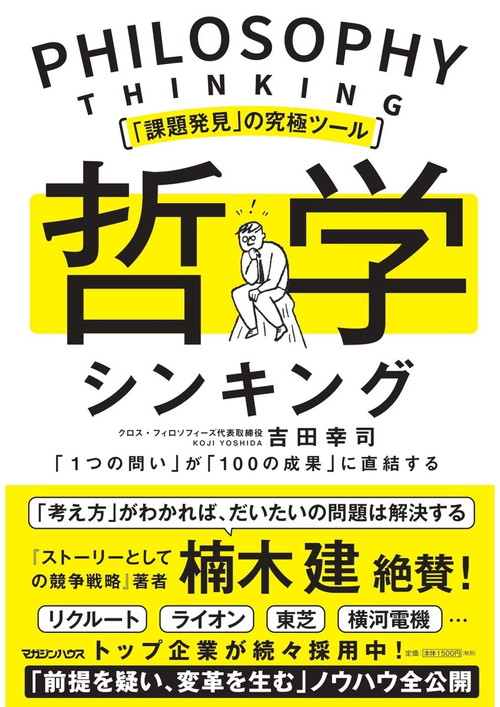

問題の真因を突きとめるには、とにかくたくさんの「なぜ?」を抽出するべし/『哲学シンキング』⑤

公開日:2020/3/22

今後5年10年のビジネスは“問題解決型”の能力より、“課題発見型”の能力が重視される時代になる――。次の課題を見極める力を高め、世界のトップ人材に求められる新時代型の能力を身につけるための思考メソッド「哲学シンキング」を紹介します。

STEP1 問いを集める

「ふむふむ。紙とペンを用意して、4つのステップにそって考えていけばいいんだな。よーし!」

ここのところ客足が遠のいてしまった、おばあちゃんの和菓子屋。

その真の原因はどこにあるのでしょうか。

どうやって、お店の危機を救うことができるのでしょうか。

勘太くんといっしょに考えていきましょう。

さて、「おばあちゃんの和菓子屋を救うには、どうしたらいいのか?」という課題が与えられたとき、みなさんならどうするでしょうか。

「新商品を開発する」「値段を下げる」「チラシを配る」など、課題を解決するためのアイデア出しをするひともいれば、市場調査のために、お客さんに聞き取り調査するひともいることでしょう。

なかには、市場調査のデータをもとに「お客さんが来なくなった真の原因は、〇〇ではないか?」と仮説を立てるひともいるかもしれません。

これらは、いずれも「おばあちゃんの和菓子屋を救うには、どうしたらいいのか?」という問いに対する「解」を求める方向性です。

これに対して、哲学シンキングは、最初から課題の答えを求めることはしません。

そもそも問題の真因を見極めていなければ、どんな答えを出しても、それが問題のほんとうの答えなのかがわからないからです。真の問題解決とは、適切な課題設定を前提とします。

むしろ、課題となっている問い(「どうすればお店を救えるか?」)に関する「さらなる問い」を集めることから始めます。

「さらなる問い」?

そう、どんなことでも「思いつくままに疑問にしてみる」ということです。

ふだんから疑問に思っていることでも、突拍子のない問いでもかまわないので、問いをあげればいいのです。

この章で紹介するビジネスでの事例(おばあちゃんの「お店を救う」)はもちろん、みなさんの身近な生活のなかで生まれた悩み――たとえば「自分のやりたいことが見つからない」というような問題――でもまったく同じように考えてくださいね。

なかなか問いが思い浮かばないというひとは、130~131ページの「問い方の基本パターン」を参照してみてください。

「〇〇なのはなぜなのか?」「そもそも〇〇って何?」「たとえば〇〇というのはどんなとき?」など、いろいろな疑問形のパターンがあります。

もし課題に対する意見や主張が浮かんでも、「疑問のカタチ」に変換してみてください。

勘太くんの主張「もっとみんなにおばあちゃんの和菓子を買ってほしい!」

↓

疑問のカタチ「おばあちゃんの和菓子がたくさん売れるにはどうしたらいいか?」

勘太くんの主張「新しい和菓子屋より、おばあちゃんの和菓子のほうがいいに決まってる!」

↓

疑問のカタチ「いままでのお客さんは、なぜ新しい和菓子屋に行ってしまったのか?」

こうして勘太くんは思いつくまま、次のような問いをあげてみました。

1「おばあちゃんの和菓子がたくさん売れるにはどうしたらいいか?」

2「巨大スーパーにお客さんを取られないためにはどうしたらいいか?」

3「いままでのお客さんは、なぜ新しい和菓子屋に行ってしまったのか?」

4「これまでに来店しなかった人は、なぜ来店しないのか?」

5「救うってどういうことなのか?」

6「おばあちゃん(の気持ちなど)を救いたいのか? お店をつぶしたくないのか?」

7「そもそも、おばあちゃんは和菓子屋を続けたいのか?」

うーん、こうやって問いを書き出してみると、「おばあちゃんの和菓子屋を救うには、どうしたらいいのか」という問いには、いろいろな問いがひもづいていて、その背景にはたくさんの前提や、隠れていた疑問があったことがわかってきます。

問いの答えを追求しているだけだったら、「おばあちゃん(の気持ちなど)を救いたいのか? お店をつぶしたくないのか?」とか、「そもそも、おばあちゃんは和菓子屋を続けたいのか?」といった視点は出てこないでしょう。

だって、問いを考えてみる前の勘太くんは「どうやってお店を救うか?」ということだけに意識が向いていたわけです。

ですが万が一、おばあちゃんが「もう年だから、これをきっかけに、そろそろお店を閉じようかしら……」と、ひそかに思っていたとしたら、「おばあちゃんを救う」には、もしかしたらお店をたたむことが最適解になることだってありえます。

実際、著者であるぼくの会社のクライアントにも、ある事業を「やめる」という選択をした企業があります。「やめる」ことも、ムダな時間やコストを使わないための立派な決断です。

「片っぱしから問いを出す」というルールを設定すると、バイアスから解放され、“意外な選択肢”を引き出します。課題に対する「答え」ではなく、課題に関する「問い」を出していくことで、「常識的にはありえない視点」「ぶっとんだ発想」も許されてしまう。

もともとの前提(=おばあちゃんの店を救わなくてはならない)が拡張され、「答え探し」では見えてこなかった、盲点や意外な視点が得られるのです。

ぶっとんだ「問い」、大歓迎

「疑問のカタチで考えてみると、いろいろ出てくるね。お店の売り上げとはあんまり関係なさそうな問いもあるけど……。でも、ま、いっか」

はい、この時点では「よい問い」か「悪い問い」か、あまり気にする必要はありません。