抽出した“問い”をグループ化して整理すれば、課題へのアプローチ方法が絞られてくる/『哲学シンキング』⑥

公開日:2020/3/23

今後5年10年のビジネスは“問題解決型”の能力より、“課題発見型”の能力が重視される時代になる――。次の課題を見極める力を高め、世界のトップ人材に求められる新時代型の能力を身につけるための思考メソッド「哲学シンキング」を紹介します。

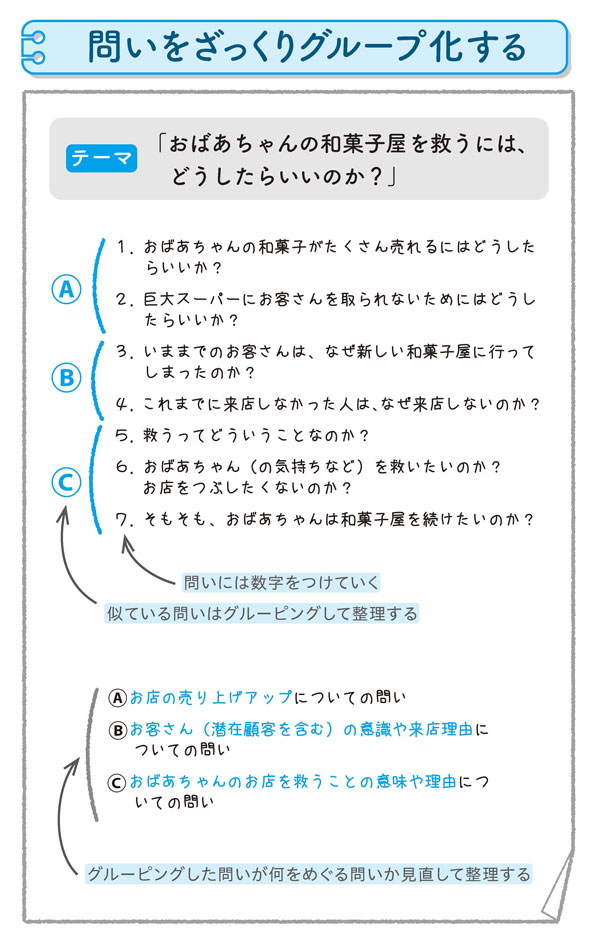

STEP2-A 問いを整理する:グループに分けてみる

次に「ステップ1 問いを集める」で出した問いを整理してみましょう。

たくさんの問いをあげると、視野が広がる反面、いろんな視点が出すぎて、もっと頭のなかがぐちゃぐちゃになってしまいませんか?

では、より考えやすくするために、似ている問いをグループ化して、それぞれが何を言いたかったのか、整理してみましょう。

そうすることで、最初の課題(=おばあちゃんの店を救う)に対して、どんなアプローチがありうるか、戦略の方針を立てることができるようになります。

さあ、問いを眺めて、なにか“共通すること”が見えてこないか、考えてみてくださいね。

この問いとあの問いは、ちょっと似ているな、と思うものを集めるのです。

ここにも「唯一の正しい解」はありません。

自分なりの解釈で、ざっくり大きな仲間で分けられればOKです。

「定義」「時(時間)」「場所」「条件」「価値」「手段(方法)」など、いろいろな視点で考えてみてください。もし、グループ化できない問いがあれば、グループ化せず、そのままでもかまいません。

たとえば勘太くんは、どうしたでしょう。

「1と2の問いは、おばあちゃんの和菓子屋の売り上げを伸ばしたいって気持ちから出てきたから……」

1~2の問いは、「お店の売り上げアップについての問い」としてまとめられそうです。

「3と4が知りたいのは、どうしてお客さんがスーパーの和菓子屋に行っちゃったのか、なぜもっとおばあちゃんの和菓子屋に来てくれないのかってことだよね」

ということで、3と4は「お客さん(潜在顧客を含む)の意識や来店理由についての問い」としてグループ化できます。

5、6、7は直接お客さんを増やすための問いではありませんが、おばあちゃんの気持ちにかかわる部分。

「結局、おばあちゃんがお店のことをどう思っているかが大事だもんなあ~」

5~7の問いは、「おばあちゃんのお店を救うことの意味や理由についての問い」としてまとめてみましょう。

こうして7つの問い(41ページ参照)は、大きく3つのグループに整理できました。

A お店の売り上げアップ(伸ばし方)についての問い

B お客さん(潜在顧客を含む)の意識や来店理由についての問い

C おばあちゃんのお店を救うことの意味や理由についての問い

(「おばあちゃんが和菓子屋をやっている理由についての問い」)

最初は、「お店を救う」という1つの視点しかなかったのに、こうやって整理してみると、もともとの問いをたくさんの視点で考えることができるようになります。

「うーん。これはいろいろ考えなきゃいけないことがありそうだぞ……!」

同じ対象を多角的に見てみることで、まったく違った見え方やアプローチを思いつくことができましたね。