13人の人格をもつ非日常的な日常。交代人格と“自分”を分かつ解離性同一性障害とは?

公開日:2020/6/21

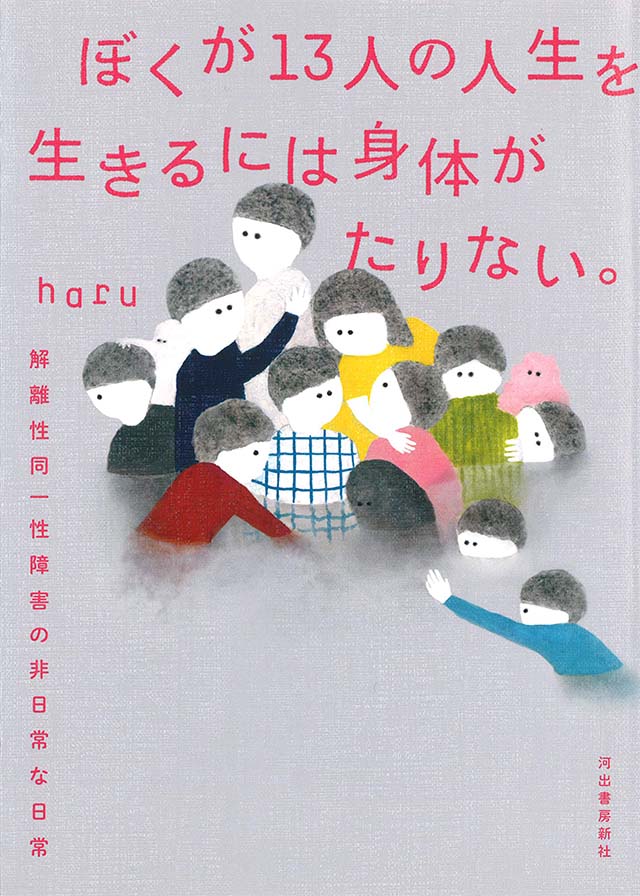

「解離性同一性障害」と聞くと、映画やドラマなどフィクションの世界で描かれるような“突然性格が豹変する人”を思い浮かべるかもしれない。しかし、『ぼくが13人の人生を生きるには身体がたりない。 解離性同一性障害の非日常な日常』(haru/河出書房新社)を手にすると、その認識が間違いであることに気づくだろう。本書は交代人格が語り手となりharuさんの日常を紹介する、非常に奥深い1冊だ。

18歳で「解離性同一性障害」と診断されて…

埼玉県にある「放課後等デイサービス」の会社で保育士をしているharuさんは、生まれもった「女性」という性に違和感を抱いており、16歳の時に性同一性障害と診断された。そして、18歳の時には解離性同一性障害であることも判明したという。

小さい頃から頭の中で誰かの声が聞こえていたり、自分が経験したはずの記憶がなかったりしたことをharuさん自身ずっと不思議に思っていたが、診断が下るまでは「自分の中に複数の人格がいる」という事実に強く反発していたという。だが、医師から「交代人格は君を支えるために生まれてきた」という言葉をかけてもらったおかげで、障害を受容できるように。

21歳の頃には発達障害(ADHD)であることも分かったが、それまで感じてきた生きづらさが可視化されたため、以前よりも穏やかな日常が送れるようになったという。

交代人格は自分の得意とするシチュエーションで現れるため、haruさんが出ずっぱりになることはないのだそう。フィクションの世界とは違い、交代人格はharuさんを演じ、周囲に人格が変わっていることを気づかれないようにしている。

また、交代人格間では記憶が共有されるが、haruさんの記憶は完全に消され連続性がないので、“自分を生きている感覚”をもつことが難しい。たとえば恋人と別れた記憶すらも忘れてしまう自分は本当に自分の人生を生きてきたのだろうか――そう悩み、自殺願望をずっと抱えながら刹那的に生きてきた。

だが、交代人格はその逆だ。haruさんに対して、「生きていてほしい」と願い、その命を生かすために存在し続けている。

“「生きていればなにかいいことがあるかもしれないし、そのときまでとりあえず生きてみない? 生きる以外はなにもしなくていいから。生きてるだけで花丸あげるからさ」というのが、わたしたちの基本スタンスです。”

交代人格は、もしかしたらharuさんが封印してしまった「生きたい」という想いが形になったものなのかもしれない。言葉にできない痛みを共有してきた、交代人格とharuさん。その間には家族、友人、恋人とはまた違った絆があるように思える。

“仮に、他人から「俺のために生きてくれ」と言われたら、重すぎて背負えない。死にたくなる。(中略)けれど、交代人格のみんなは、いまに至るまでぼくの人生の責任をとり続けてきた人たちだし、ぼくの身に起こったことは彼らの身にも起こる。だから、ちゃんと耳を傾けられる。”

現在もharuさんは「死」に対して積極的で、「生」に対しては消極的だという。しかし、その一方で「自分の半径3mを変える」というポリシーをもち、社会福祉士を目指している。さらに、自身で開発した完全匿名性のSNSアプリ「cotonoha」を介して生きづらさを背負う人々の相談に乗り、必要な場合は行政や保健師へ繋ぐ活動も始めた(この「cotonoha」は今後、より多くのマイノリティとして生きる人を支えるため、メディア化される)。

自身の死を見つめながらも苦しんでいる人のために何かしたいと思うharuさんの人生と、その姿を見つめる交代人格。両者の間にある特別な絆を知ると、解離性同一性障害という障害をもっと深く理解したくなる。

ちなみに、本書にはレンタルなんもしない人との対談も収録されており、こちらもとても興味深い。「いま」と「ここ」しかなく、「今日」しか見ていないというharuさん。その日常生活は、あなたの目にどう映るだろうか。

文=古川諭香