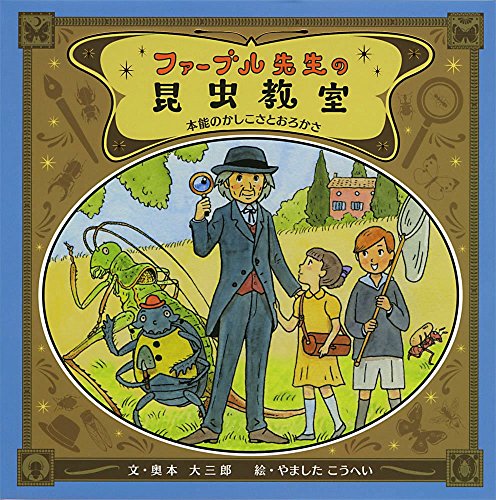

ふんの玉の中で大きくなるスカラベの幼虫。自分のふんを使って…/ファーブル先生の昆虫教室④

更新日:2020/7/7

朝日小学生新聞の人気連載「ファーブル先生の昆虫教室」が、1冊の本になりました! たのしいイラストとやさしい文章で、ファーブル先生が昆虫たちのおもしろい生態を教えてくれます。昆虫たちの奥深い世界に、大人も好奇心をくすぐられる児童書です。

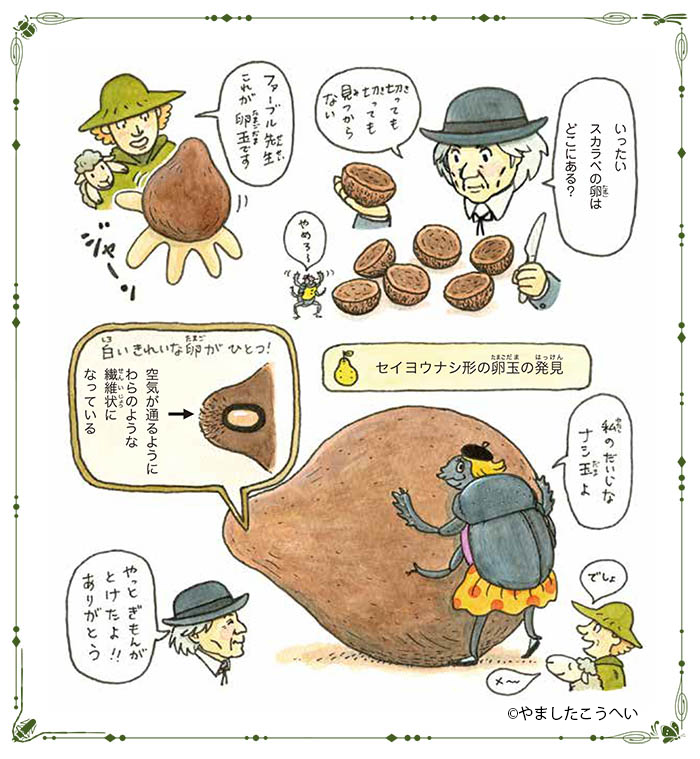

スカラベ⑦ 卵はどこにある?

ところで、スカラベの卵はどこに産みつけられると思う? 私が読んだ古い本には「スカラベが作る玉の中に卵は産みつけられる」と書いてあった。

でも、スカラベがあんなに勢いよくころころ転がしていくと、中の卵や幼虫は目がまわって死んでしまうんじゃないか、と私は考えたんだ。

そこで、私はいっしょうけんめいスカラベの玉をいくつもいくつも切ってみたんだよ。だけど、いくら切ってもその中に卵らしいものは見つからない。

「ふしぎだなぁ……」

やっぱり牧場で、朝から晩まで見はっていないと本当のことはわからないのかもしれない。

そこで、牧場にいる羊飼いに、スカラベの卵を見つけたら知らせてくれるよう、たのむことにしたんだ。

すると6月の末になって羊飼いが、

「先生、ありましたよ。スカラベの卵です。この中に入っています!」

と、ふしぎな形の玉を持ってきてくれたんだよ。

それはセイヨウナシのような形をしたきれいな小さな玉だった。

それまで私はそんな玉を見たことがなかったのでびっくりした。

「これがスカラベの卵だって?」

「そうです。この先のところに卵が産みつけられています」

私はそうっとナイフの先で玉をくずしていった。

すると玉の先の小さくとがったところに、白い、きれいな卵が入っていたんだよ。

羊飼いといっしょに牧場にかけつけてみると、土がモグラ塚のように少し盛りあがっているところがあった。そこをスコップでほると、ぽこりと穴があいていて、中にセイヨウナシ形の玉が横向きにねているじゃないか! しかもその横でお母さんスカラベが、玉の世話をしていたんだ。

長い間の疑問がとけて、私は大喜びしたよ。これでまず、スカラベの卵のことがわかった。

次は幼虫とさなぎだ!

text : Daisaburo Okumoto

スカラベ⑧ 幼虫の玉修理

さあ、今日はスカラベの幼虫の話をしよう。

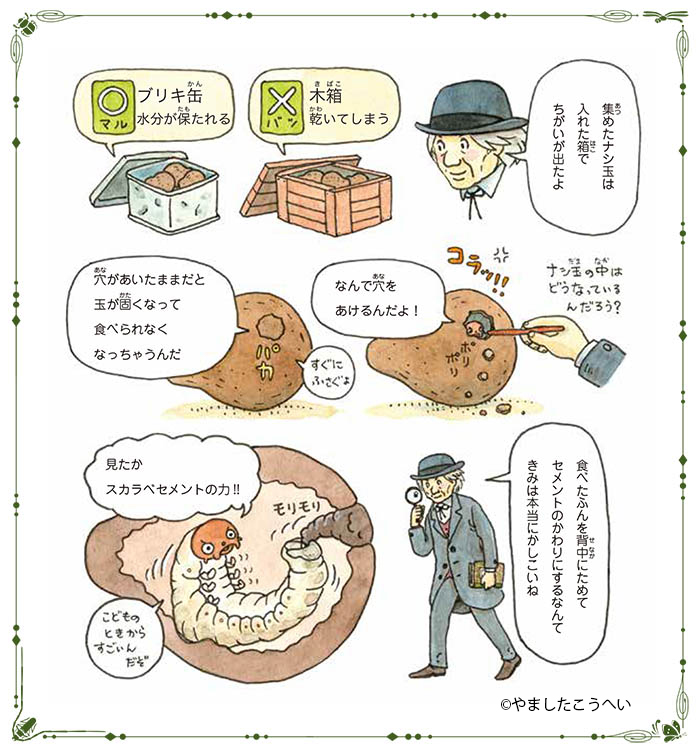

私はスカラベの卵の入ったセイヨウナシ形の玉をたくさん採集すると、家に持って帰った。12個の玉をボール紙や木の箱に入れ、別の12個はブリキの缶に入れておいた。

するとボール紙や木の箱のものは卵がしなびて幼虫がかえらなかったり、幼虫がかえってもそのまま死んでしまったりしたんだ。

いっぽう、ブリキ缶の玉は無事だった。つまり、空気中の水分が外にもれないで湿度が一定に保たれると、玉が乾いて固くならず、卵は育つわけ。

さて、2週間ほどたって、ナシ玉の中で幼虫が少し大きく育っているころ、「どうなっているかな?」と、私は、玉に小さな穴をあけてみたんだ。

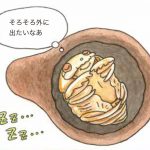

するとすぐに穴から幼虫が顔を出し、何が起こったのか調べている。そして頭を中に引っこませたかと思うと、中からやわらかい茶色のセメントのようなものが出て、穴はふさがれてしまった。「セメント」はまもなく乾いて固くなった。

幼虫は玉の中身を使って修理するんだな、と私は思った。たぶん、玉の中に穴から空気が入って、玉がカチカチに固くなると食べられなくなるからだろう。

私はこの乾いた「セメント」を取りのぞいてみた。幼虫はすかさずまた、新しい「セメント」で穴をふさぐ。

そのとき、幼虫がくるりと体の向きを変えるのが見えた。

「あっ、そうか!」

私は気がついた。幼虫は、玉の中身をセメントのように使うんじゃない。あれは幼虫のふんなんだ。スカラベの幼虫はぬるりとふんを出し、おしりの先のコテでふんの「セメント」をぬりつけて、穴をふさぐんだ。うまいやりかたじゃないか。

私は幼虫の体を調べてみた。背中のところが大きく盛りあがっている。その中に自分のふんがつまっているんだね。

幼虫はナシ玉の中身を食べ、その食べかすのふんは出さずに背中にためておいて、たまに穴があいたときなどに修理の「セメント」として使っているんだ。

text : Daisaburo Okumoto