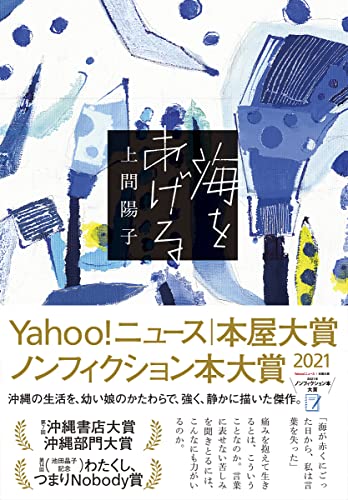

「今月のプラチナ本」は、上間陽子『海をあげる』

更新日:2021/1/6

あまたある新刊の中から、ダ・ヴィンチ編集部が厳選に厳選を重ねた一冊をご紹介!

誰が読んでも心にひびくであろう、高クオリティ作を見つけていくこのコーナー。

さあ、ONLY ONEの“輝き”を放つ、今月のプラチナ本は?

『海をあげる』

●あらすじ●

「海が赤くにごった日から、私は言葉を失った」──大学で教鞭を執りながら、幼い娘と普天間に暮らす著者が綴る、沖縄の日常。性暴力や基地問題など理不尽な暴力におびやかされ、言葉に表せない苦しみを抱えて沈黙しつづける沖縄の人々の想いを、研究者として、そして母として、丁寧に聞きとり記録した初めてのエッセイ集。

うえま・ようこ●1972年、沖縄県生まれ。琉球大学教育学研究科教授。普天間基地の近くに住む。90年代から2014年にかけて東京で、以降は沖縄で未成年の少女たちの支援・調査に携わる。16年夏、うるま市の元海兵隊員・軍属による殺人事件をきっかけに沖縄の性暴力について書くことを決め、翌年『裸足で逃げる 沖縄の夜の街の少女たち』(太田出版)を刊行。現在は若年出産女性の調査を続けている。共著に『地元を生きる 沖縄的共同性の社会学』(ナカニシヤ出版)など。

- 上間陽子

筑摩書房 1600円(税別)

写真=首藤幹夫

編集部寸評

言葉にならないものを言葉で伝える

本を好きなあなたは、日常的に言葉に触れているはずだ。言葉によって語られる世界を見ている。しかし著者は本書にこう書く。「沈黙させられているひとの話を聞かなくてはならないと、私はそう思っている」。学者である著者は、調査のために、多くの人の話を聞く。しかし「生活者たちは、沈黙している」。黙り込む人から、言葉にできないことを聞き出す。言葉にならないものを受け取り、それを言葉で文章にして、読者に「あげる」。書く仕事の難しさ、読むことの重さ。震え上がった。

関口靖彦 本誌編集長。1編目から涙が止まらないが、「感動で泣ける」なんて生やさしいものではなく、自分の中の「言葉にならないもの」を爆破される感覚。

美味しいごはんは本当に大事

「美味しいごはん」が好きでした。孫娘のためにタッパーにごはんを詰めてもってきてくれる陽子の母。陽子のつらい話を聞いて、ぶるぶる震えていた親友の真弓は彼女に粕汁を持たせてくれ、シカゴにいるはずの和美は「韓国で仕事があったからついでに帰国した」といいながらイタリア料理を作ってくれる。誰かにごはんを作ってもらうって、なんてうれしいことなんだろう。最後、陽子は娘に所要時間3分の〝ぶっかけうどん〟の作り方を教える。娘を想う母の気持ちがまぶしい。

鎌野静華 魚を食べようと和食屋さんへ。前菜、刺身、煮物、焼き物……すごく美味しい。すごく美味しいのに満腹すぎて〆の炊き込みご飯が食べられない!!

聞き取りの浸透圧

彼女に援助交際をさせて生活費を得ていた男には、和樹という名前がある。和樹は彼女と結婚しようとしたがフラれ、東京に出てホストをしながら昔自分を殴っていた父親にお金を送るようになる。そうした話をいいとも悪いとも断じずに聞き取って綴る著者は、自らが暮らす地域の水道水が汚染されていることを知っている。その水は和樹が暮らす新宿には流れていないが、二人の、そして私たちの世界はたしかにつながっていると感じさせる筆致が本書にはある。〝他人事〟を引き寄せる一冊。

川戸崇央 北尾トロさんの好評連載「走れ!トロイカ学習帳」。今月のテーマはズバリ「笑える本」。色々あった一年、最後くらいは笑って締めくくりましょう。

「私は私の絶望を託しました」

〈この本を読んでくださる方に、私は私の絶望を託しました〉。上間さんのそのあとがき文に触れた直後、私は即別の著作を購読した。本書を大切な人に伝えたくなっては連絡したら、すぐ買ってくれた。いま私にとって沖縄の海は、青でなく赤くにごるイメージで残っている。理不尽が横行する世で過ごす女性たちの言葉も知りたい。僅かながら、託されようと考えた。美しくもストレートで嘘がない文章からは、痛くても強い生きる声を浴びる。今日も痛みを抱えながらしっかり食事をいただこう。

村井有紀子 今年振り返るとへんてこな年だったなと不思議な感覚ながら、来年は浴びるような幸せ降ってこい!(言霊)。紅白・司会の大泉さんが楽しみ!!

加害と被害がからみ合う

ホストの和樹という青年の話がある。沖縄で父親に殴られながら育ち、恋人に売春させて数千万を稼ぎ、ふられて上京し、ひとりで新宿に生きる男の子。「書くことによって、和樹のそうした日々が肯定されていいのだろうか」と迷いつつ記録された彼の語りからは、加害とはこのように連鎖するという絶望的な構造がみえてくる。この本に出てくる被害者も加害者も、どこか自分と似ているようで、この構造をつくっているのは他ならぬ私たちなのだと気づく。だから私たちが変えるのだ。

西條弓子 この1年は、だれもが被害者であり加害者でもあるような年だったけど、まぁ今年に限らず、そういうものなのかもしれない。よいお年を!

海の彼方に行く日まで

観光向けのきれいな部分ではない、沖縄の抱える問題が、著者の日常や聞き取り調査の記録とともに、生活感をともなって浮かびあがる。収められている語りは淡々と書かれているけれど、だからこそずっしりと静かに胸に降り積もっていく。その中で光となるのが、保育園に通う娘の風花ちゃんの存在だ。海もごはんもお話も大好きな、すこやかな女の子。彼女にこの状況を渡さないためにも、著者は小さな声に耳を傾け、残すのだ。思わず受け取ってしまったバトンの重さに立ちすくんでいる。

三村遼子 「webちくま」での連載時に何話か読んでいましたが、書き下ろしで加えられた表題作の威力がすさまじいので、通して読んでほしい一冊です。

託された絶望に私たちは

「切実な問題は、切実すぎて口にすることができなくなる」この言葉が忘れられない。本書で描かれる〝沈黙の中にある痛み〟は痛切だ。著者の暮らしや仕事について語られる傍ら、その日常の中で沖縄が抱える問題が描かれることによって、現実がより浮き彫りになる。言葉に表せない苦しみに寄り添う著者はあとがきでこう語る。「この本を読んでくださる方に、私は私の絶望を託しました」。彼女の絶望を託された私たちにできることは一体何であるのだろうか。今一度考えてみたい。

前田 萌 学生時代にドキュメンタリーを作っていました。当時感じた、痛みを抱える人々に寄り添う難しさ、それでも生きる人々の温かさを思い出しました。

タイトルの意味を理解した時

苦しみの渦中にいる時、それをきちんとした言葉で話すのは本当に難しい。そして上手く話せず沈黙してしまったのをいいことに、その人が感じている痛みから都合よく目を背けてしまうことは少なくない。沖縄の日常には、そうした言葉に表せない苦しみが堆積している。著者によってやさしく、でもひりつくような切実さを湛えて紡がれるその風景は、胸にずどんと鈍く響く。託されてみて初めて気づくその重みに呆然としつつ、自分に何が出来るのだろうかと、ぐるぐる考え続けている。

井上佳那子 今年は家から出ないことが多くあまり四季を感じる機会がなかったせいか、一年が短かったような気がします。来年は色々な場所に行けますように!

読者の声

連載に関しての御意見、書評を投稿いただけます。

投稿される場合は、弊社のプライバシーポリシーをご確認いただき、

同意のうえ、お問い合わせフォームにてお送りください。

プライバシーポリシーの確認