「真面目にやっているのに報われない」を解決! 周囲を味方にして動かす方法/超影響力②

公開日:2021/5/7

『超影響力』から厳選して全6回連載でお届けします。今回は第2回です。

圧倒的影響力と人の心を見透かす力を持つ、メンタリストDaiGoが放つ “影響力の決定版”! 本書では、大衆扇動や群集心理をもとに、効果が科学的に実証されている、集団や個人の動かし方、流行や熱狂の起こし方を伝授。相手を動かしたいすべての人、必見の1冊です!

「超影響力」で、あなたの問題は解消できる

さて、あなたは今、どんな問題を抱えていますか?

「超影響力」の知識を学び、その一端を日々の生活の中で実践していけば、あなたの抱えている問題は解消されます。

なぜなら、私たちが日々感じる問題の大半は、自分が思ったように物事が進まないことと関係していて、しかもその原因となっているのは、「人」だからです。

・ベストな解決策が見つかったのに、意固地な上司が認めない

・日々のがんばりを夫(妻)が理解してくれない

・要領のいい同僚が褒められ、縁の下の力持ち的な働きをしても評価されない

・好みと気分で言うことの変わる恋人に振り回されている

・好みと気分で言うことの変わる取引先のキーパーソンに悩まされている

・親に強く否定されて以来、常に周囲の人の顔色を窺うようになってしまい苦しい

・いつも人の意見に流されてしまう自分にイライラする

・本当はコミュニティを引っ張る存在になりたいのに、自分を変えられない

こんなふうに、物事があなたの望んだ方向に進まないのは、周囲にいる人や自分自身が邪魔をするからではないでしょうか。

認められるはずが認められない。いいと思ったことが受け入れてもらえない。理不尽な要求に悩まされている。自分のしたいことではなく誰かがしてほしいことをする人生になっている――。

もし、あなたが「真面目にやっているのに、いまいち報われない」と不満に思っているのなら、本書はそれを解決する鍵になります。ここには周囲の人を味方にし、あなたの望む方向へ行動するよう促す方法が紹介されているからです。

実は、このプロローグも超影響力の基本となるテクニックを使って書かれています。

私の考えていること、打ち明けた過去のエピソード、今感じている喜びはすべて本物で、噓はありません。

ただ、この文章には、あなたの無意識を操る「シュムージング」や「反復」といった本書で紹介するメソッド、行動を促すトリガーとなる「同情」や「アイデンティティ・ラベリング」が盛り込まれています。

その影響で、今、あなたの中で超影響力への関心が高まっているはずです。

プロローグの文章のどの部分が気持ちを動かしたのか。どこにテクニックやトリガーが組み込まれているのか。1章以降を読みながら、答え合わせを楽しんでください。

「影響力の素人」が陥りがちなポイント

説得力と影響力を組み合わせ、人々の行動を促す「超影響力」の考え方は、仕事の交渉にも、友達とのやりとりにも、好きな相手を口説くためにも使えます。もちろん、対個人だけでなく、対会社、対集団、対顧客にも有効です。

私はメンタリズムを知ったあと、最初に大衆扇動について学ぶことに多くの時間を割きました。というのも、ここに自分が世に出ていくために必要な知恵が集約されていると気づいたからです。

多くの人は、影響力を発揮する方法を知らないまま人間関係を築き、仕事をし、暮らしています。でも、それは非常にもったいないことです。自分がどの方向に向かいたいかを表明せずにいると、仲間も味方もなかなか増えていきません。

商品にたとえるなら、とてもいい商品なのに日の目を見ないまま倉庫に眠っているようなものです。でも、その商品をインフルエンサーが発見し、使ってみて「これ、オススメです」と発信すれば、たくさんの人が存在に気づき、商品はヒット商品の仲間入りをすることでしょう。

恋愛でもまったく同じことが言えます。

相手のことが好きで、大切に思い、優しく接しているのに、その気持ちをきちんと伝えなければ何も始まりません。

「好きだ」と伝えるのは、まさに影響力の行使です。そして、相手があなたの思いに納得してくれたら、人生は新たな局面を迎えます。

つまり、影響力とは、あなた自身がインフルエンサーとなって自分の向かいたい方向、望み、夢などを表明することによって初めて発揮されるのです。

それをせず「いつか誰かが……」と発見されるのを待っていては、あなたも「質はいいけれど、売れない商品」として倉庫に眠るままになってしまうかもしれません。

もっと身近なシーンで言えば、家族やパートナーにごはんを作ったとき、相手が無言で食べ始めたらイラッとしませんか? これも影響力です。

あなたが期待していた「作ってくれてありがとう」「おいしい」といった言葉が相手からなかったことでイラッとするわけです。

でも、あなたが「お腹すいている?」「味はどう?」と伝え、影響力を駆使していれば、相手から何らかのポジティブなリアクションが返ってきたことでしょう。

つまり、気持ちを伝えないから損をしてしまうわけです。これは仕事や公の場でも変わりません。

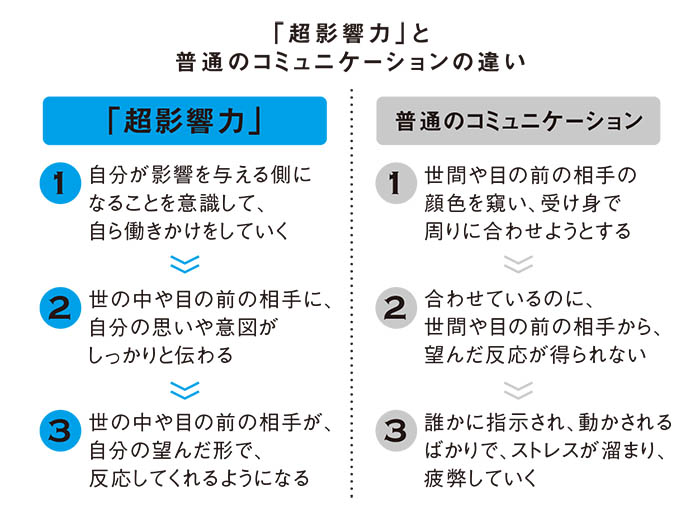

ところが、多くの人は影響力の使い方を学んでいない素人状態なので、目の前の相手やグループに合わせて空気を読もうとします。周囲の人の顔色を窺い、上司や顧客の出方を気にし、恋人の機嫌を探り、相手に無理に合わせようしながら、「でも、これが普通のコミュニケーションだ」と思ってストレスを溜めているのです。

しかし、超影響力の考え方は違います。

あなたが相手やグループに合わせるのではなく、相手やグループがあなたに合わせるように持っていくこと。

相手が付き合いやすいご機嫌な人でも、強面で不機嫌そうな人でも、その両方のタイプが混在しているグループでも、どうすればあなたの望む方向に動かしていけるかを追求し、実現していくことが目的です。

「超影響力」によって手に入る未来

「超影響力」を身につけると、こんなことが可能になります。

・1対1の会話で説得力を発揮できるようになる

・反感を買わずに人を動かせるようになる

・周囲があなたの意図を汲んでくれるようになる

・騙されなくなる

・相手の意図が読めるようになる

・物事を自分で決められるようになる

・1対複数の場面で、緊張せず語りかけることができるようになる

・1対複数の場面で影響力を発揮できるようになる

・集団を味方につけられる

・相手の欺瞞を見抜ける

・フェイクニュースを見破れる

マーケティングの世界では「ニーズがあるか」を考えることが大原則となっています。しかし、超影響力の考え方は逆です。

手元にある「A」が売れる世の中にするには、どうアプローチしていけばいいか。どう人々を説得し、影響を与えていけばいいのか。目の前の人、目の前の集団が「これを買いたい」と思うように仕上げるには、どうすればいいのかを考えます。

ニーズを探すのではなく、ニーズを作るのです。

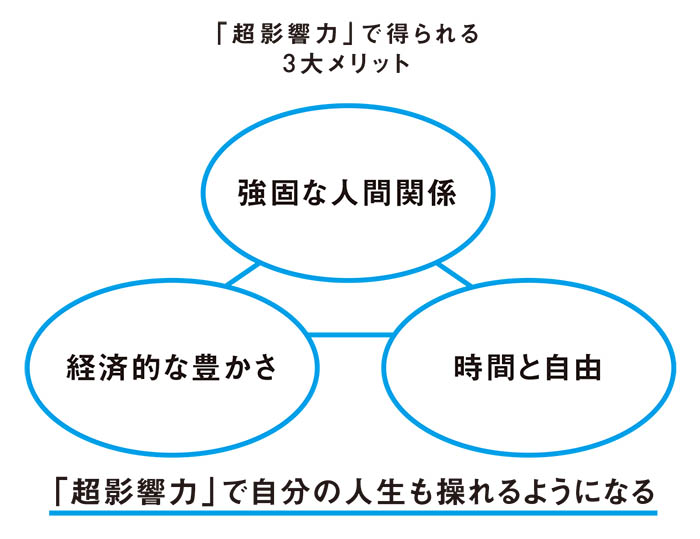

その先には、次の3つのご褒美が待っています。

「超影響力」のメリット1 強固な人間関係を築くことができる

影響力のある人のところには、他業種や別のコミュニティで力を持っている人が集まってきます。すると、お互いに切磋琢磨し合える友人ができ、あなたの人間的魅力も増していきます。なぜなら、人は交流のあるコミュニティから強く影響を受けるからです。

ちなみに「どうぶつの森シリーズ」ふうに言えば、私はメンタリスト業界というゲームの中の誰も訪れない島にいました。でも、影響力が増すうちにさまざまな業界の人とつながりができ、訪れてくれる人が増え、世界が広がっていきました。

「超影響力」のメリット2 今よりも経済的に豊かになれる

影響力を持ち、人や集団を動かせるようになると、副産物として経済的な豊かさが実現されます。これは違う領域に影響力のある人とのつながりができることで、大きな利益が得られるからです。

「超影響力」のメリット3 時間と自由が得られる

人とのつながりが広がることで、誰に何をどう頼めば解決するかがわかるようになります。自分の力は自分の得意なことに注ぐことができるので、仕事の効率が上がります。そして、苦手なことは人に頼めるようになるので、あなたは自由と多くの時間を得ることができるのです。

つまり、超影響力を身につければ、今の時代、誰もが望んでいる3つのもの=「強固な人間関係」「経済的な豊かさ」「時間と自由」が手に入るわけです。

どこから読み、何から始めるのが正解か――本書の使い方

本書は、1章で超影響力の土台となる「信用」と「関係性」の築き方、2章で「1対1での聞き手」や「1対多での聴衆」の無意識に働きかけるための準備、3章で実際に相手を行動へと促すトリガーについて掘り下げます。

土台を築き、準備を整え、背中を押す――この3つのステップを心がければ、あなたの影響力は一気に高まっていきます。

さらに5章には、超影響力をより効果的に役立てるための悪用厳禁な黒いテクニックを集めました。

ちなみに、自分では積極的に意思や意図を伝え、影響力を発しているつもりなのに、周囲が思い通りに動かないと悩んでいる人は、最初に4章を読み進めてみてください。

ここには、説得力と影響力の間違った使い方と、なぜそれが相手の反感を買ってしまうのかをまとめました。うまくいかない原因を突き止めたうえで、改めて1章に戻ってもらえば、それだけ学ぶ意欲は高まるはずです。

最後に、これは私のどの本にも共通することですが、得た知識は自分で使ってみない限り形になりません。

「知らない」の次が「知っている」、「知っている」の次は「使っている」です。しかし、「知っている」と「使っている」の間には大きな壁があります。

もし、あなたが本当に自分を取り巻く環境を変えたいと欲しているなら、ぜひ、「知っている」と「使っている」の壁を越えてください。

未来を予測するための方法は、1つしかありません。それは自分の力で未来を作ることです。本書があなたの人生を変えるきっかけとなることを、心から願っています。

メンタリストDaiGo