「つり革にもたれて、少しでもラクになろう」は逆効果!? 疲れないつり革の持ち方/疲れないカラダ大図鑑

公開日:2021/8/12

リモートワークで腰が痛くなった、パソコン作業で肩こりが悪化した、午後になると疲れから集中できない…。あらゆる疲れの原因は、ふだんなにげなくしている動作の癖。それを直すだけで驚くほど改善するとしたら、実践したくなりませんか?

日本のトップアスリートたちの活躍を数十年にわたり支えてきたトレーナー・夏嶋隆さんが考案した疲労回復メソッドがついに公開! 近年アスリート以上に、疲労を抱えたまま生活をしている人たちが増えていることを危惧した夏嶋さんが、実生活で実践できる疲労改善方法を伝授します。

日々、疲れに悩んでいる方はぜひ実践してみてください。いつも行っている作業が驚くほどラクになりますよ。

※本作品は夏嶋隆著の『疲れないカラダ大図鑑』から一部抜粋・編集しました

座席争いに敗れても疲れないつり革の持ち方

電車に乗ったけれど座れなかった。仕方がないからつり革にもたれて、少しでもラクになろう。そんな疲れた表情をしてつり革につかまっている人を見ると、「そんな持ち方をしていたら余計疲れるのに……」と思ってしまいます。

つり革を持つとき、ほとんどの人が手首を曲げた状態で輪をつかんでいます。手前側から輪をつかむ人もいれば、奥側からつかむ姿勢の人もいます。

どちらも手首が曲がっているため、腕の筋肉が緊張し、それが肩まで伝わり、こりや痛み、上半身のだるさにつながってしまいます。

体に負担がかからないつり革の持ち方は「つり革をしっかりと持たない」ことです。

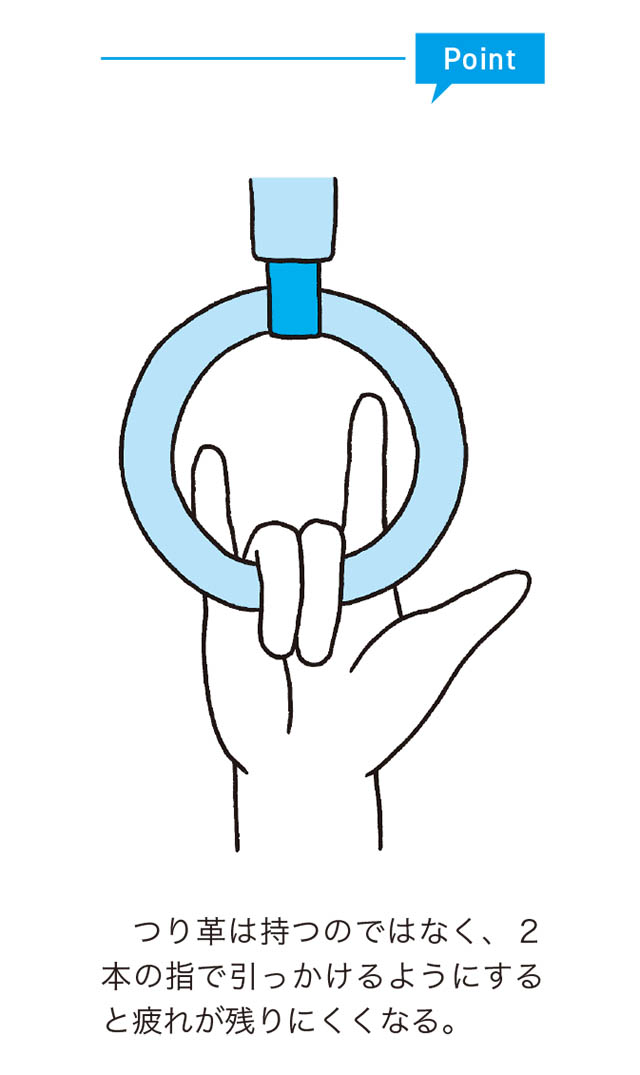

禅問答のようですが、どうしたらいいかというと、中指と薬指の2本を輪に引っかけるようにします。手の方向は、手のひらが自分に見える方向にしてください。

この持ち方(引っかけ方)をすると、手首を伸ばしたまま無駄な力を使わないですみます。手首が伸びているので、筋肉の緊張がなく、疲れが残りにくくなります。

急ブレーキにも対応できるので、安全面でも安心です。