暮らしを快適に!物を捨てずに整理する、「整理収納」の基本を3STEPで解説/暮らしが整う「片付けない」片付け

公開日:2021/12/27

忙しい毎日のなかで、「家事をもっと効率的にできたらいいのに…」と考える方は多いはず。料理、洗濯、掃除などのあらゆる家事に必要な「片付け」が、より簡単になったらと思いませんか?

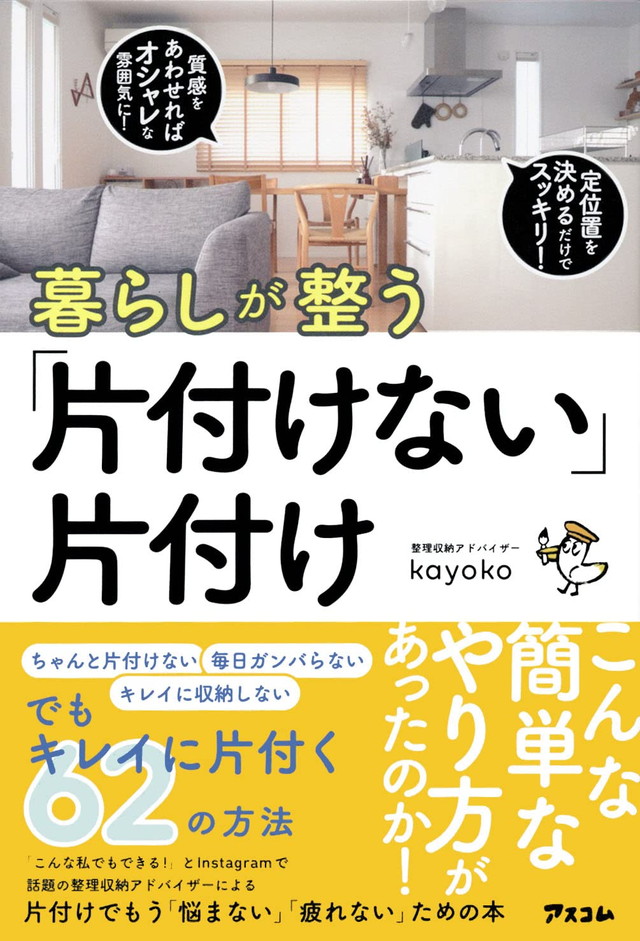

今回は、フォロワー数11万人の人気インスタグラマーで整理収納アドバイザーのkayokoさんによる著書『暮らしが整う「片付けない」片付け』をご紹介します。

kayokoさんが無理をしない、ストレスもない、心地よい暮らし方を追求するなかで生まれた、片付けのコツ=片付けない。

片付けで悩んだり疲れたりしないために、片付けなくてもいいように暮らしを整えましょう。最小限の労力でできる、心地よい暮らしのヒントをぜひ見つけてください!

無理に捨てる必要はない。とりあえず、使っているモノと、使っていないモノに分けるだけでOK!

※本作品はkayoko著の『暮らしが整う「片付けない」片付け』から一部抜粋・編集しました

STEP1 整理とは、「使っているモノ」「使っていないモノ」に分けること

「整理収納」の最初のステップはモノを捨てる、と、多くの本に書いてありますね。

確かに、モノが少なければそれだけ片付けはラクになります。

でも、この「捨てる」ということができなくて、整理収納を断念する方がとても多いのではないでしょうか。

私は、こう考えています。

捨てることは目的ではありません。

目的は、暮らしを快適にすること。整理収納はそのためにあります。捨てることがストレスになったり、そこで手が止まったり、悩んであとあと後悔するくらいなら「捨てない」という選択肢もありです。

暮らしを快適にするためには、

使っているモノと、使っていないモノに分ける

使っているモノだけを生活エリアに残す

これだけでいいのです。

使っているモノだけを生活エリアに残すために「捨てる」というのが一番簡単で手っ取り早いのは確かですが、捨てるのが嫌で整理収納が進まないときは、いったん「捨てる」を忘れましょう。

家にスペースがあるなら、無理に捨てる必要はありません。

ただ、使っていないモノが生活する場所にあると、モノを探したり、いちいち選り分けたり、奥のほうから取り出したり、といった余計な手間が増えるし、そのせいで片付かないし、何かと面倒です。

ですので、使っていないモノは、あまり入らない部屋の押し入れなどに移してしまいます。

そうすれば、ふだん生活するエリアには使っているモノだけが残ることになります。

使っているモノとは、「いま使っているモノ」「毎日(毎週、毎月、毎年)使うモノ」「次に使うことが具体的に分かっているモノ」です。

モノは使われるために作られています。例外はありません。使っていないモノは家の中の生活スペースに置いておく必要はないんです。

使わないモノとは、いま暮らすためには必要のないモノ、いまの自分にとって必要のないモノです。

まず、使っているモノだけにする。それも、必要最低限の個数にする。これだけで暮らしのストレスは半減します。

なんだか、味気ない暮らしのように感じるでしょうか?

昔の私は、ずいぶん多くのモノに囲まれていました。クローゼットがギュウギュウなのに新しい服を買って、値札も取らないまま、さらにギュウギュウとクローゼットに押し込んだり。すごくウキウキして買ったのに、しばらくすると買ったことを忘れていたり。気に入って買ったモノたちが埃まみれになっていて、その様子にかえってモヤモヤが増えていたように思います。

あふれるようなモノに囲まれていても、少しも満たされていませんでした。

もう一度書きますが、モノは使われるために作られています。大好きなモノ、大切に思うモノ、高かったモノこそ、ぜひ日常使いにしましょう。そうでないモノは思い切って処分するか、生活エリアの外へ。

好きなモノに囲まれた暮らしは、好きなモノを〝持っている〞ではなく、好きなモノを〝使う〞暮らしなんです。

では、実際に選り分けてみましょう。

まず、場所を一つ決めて、そこにあるモノをすべて出します。引き出し一つでも、クローゼットまるごとでも、階段下の収納でも、とにかくその場所を空っぽにします。

そこから「いま使っているモノ」「毎日(毎週、毎月、毎年)使うモノ」「次に使うことが具体的に分かっているモノ」だけを選びます。

「使えるか、使えないか」ではなく、「使っているかどうか」が基準です。

……と、ここまで頭で理解はしても、最初は迷いますよね。

「いつか使うかも?」そう思ったら、「いつ使ったか」思い出してみましょう。すると、次はいつ使うのか、もう使わないのか、想像しやすくなります。

迷うモノはたいてい、それがなくても結構暮らせます。一度その快適さを実感すると、余計なモノを残しておくより、だんだん「これはなくても大丈夫」という感覚が分かってきます。

趣味のモノ、宝物、写真や手紙などの思い出の品は、ちょっと別です。使うモノではなくても、それを見て癒される、飾ってあるとワクワクする……というように立派な役目を果たしています。

ただし、生活スペースが限られているのなら、やはり枠を決めなければなりません。

私は、子どもたちにもらった手紙などの思い出の品は、娘と息子、それぞれにA4サイズのファイルボックス一つと決めて厳選したモノだけを残すようにしています。

「その厳選が難しい……」という声が聞こえてきそうですが、いいモニターがいます。私の子どもです。

幼稚園児の息子に聞くと、全部「いる!」になってしまいます。そういうときは「好きなモノを10個、ママに教えて」と聞くと、だんだん数が絞られてきて、残すモノを選べます。

大人も同じです。「一番大切なモノから選び取っていく」ようにすると、案外、すんなりと分けられるものです。

生活エリアの外(例えば押入れ)に移した使っていないモノを、1年後くらいに見返してみてください。

その頃には気持ちも変わっていて、心の痛みもなく「もう手放してもいいかな」と思えたりすることが多々あります。

やはり、「捨てる」が暮らしを整えるうえで一番簡単な方法であることは間違いありません。だから、もういいか……と思えたら、そのときは処分することをおすすめします。