エスカレーターの中身ってどうなってるの?/身のまわりのすごい技術大百科

公開日:2022/3/28

身近なモノのしくみが図解で丸わかり!『雑学科学読本 身のまわりのすごい技術大百科』(涌井良幸・涌井貞美著)で身近なモノに秘められた感動ものの技術について学びましょう。

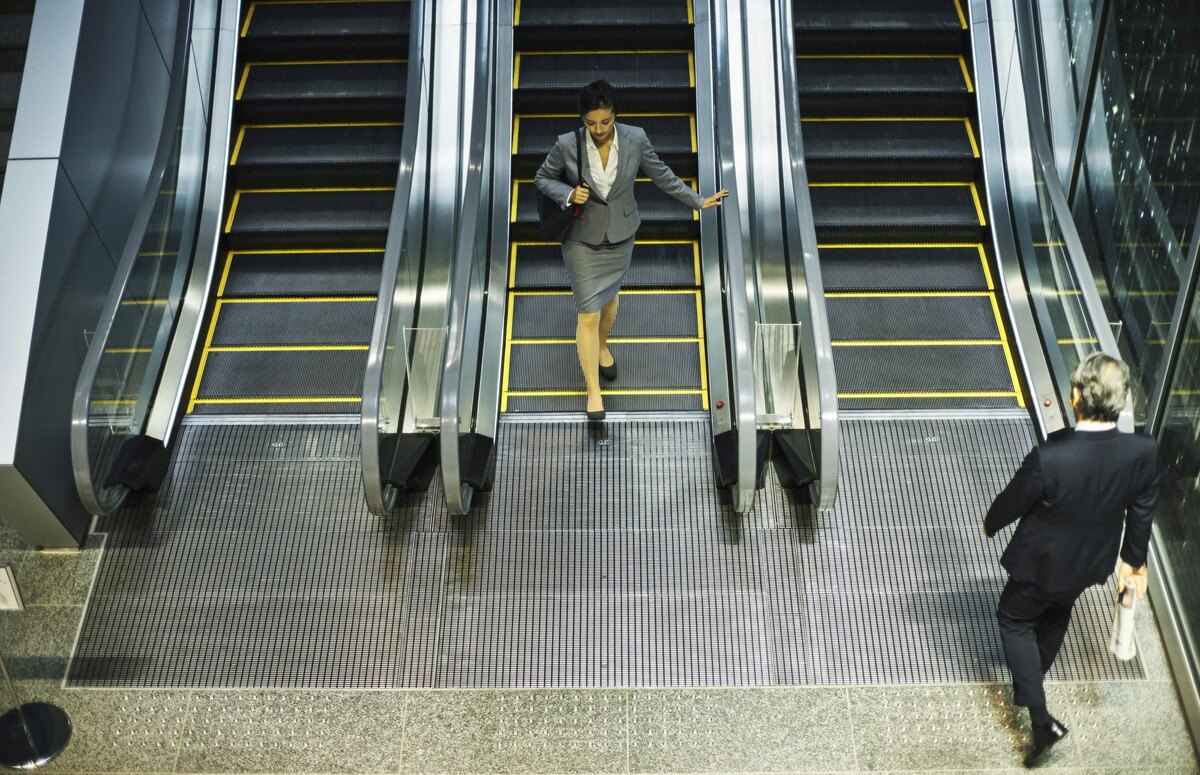

ビルに欠かせないエスカレーターだが、その構造を見ることはほとんどない。いったいどのようなしくみなのだろう。

エスカレーターとはラテン語のScala(階段)と英語のElevator(エレベーター)を組み合わせて作った言葉である。考案者のシーバーガーが1895年に命名した、その名の通り階段状の昇降(しょうこう)装置である。エスカレーターの利点は搬送(はんそう)能力が高いこと。エレベーターに比べて格段に効率がいい。

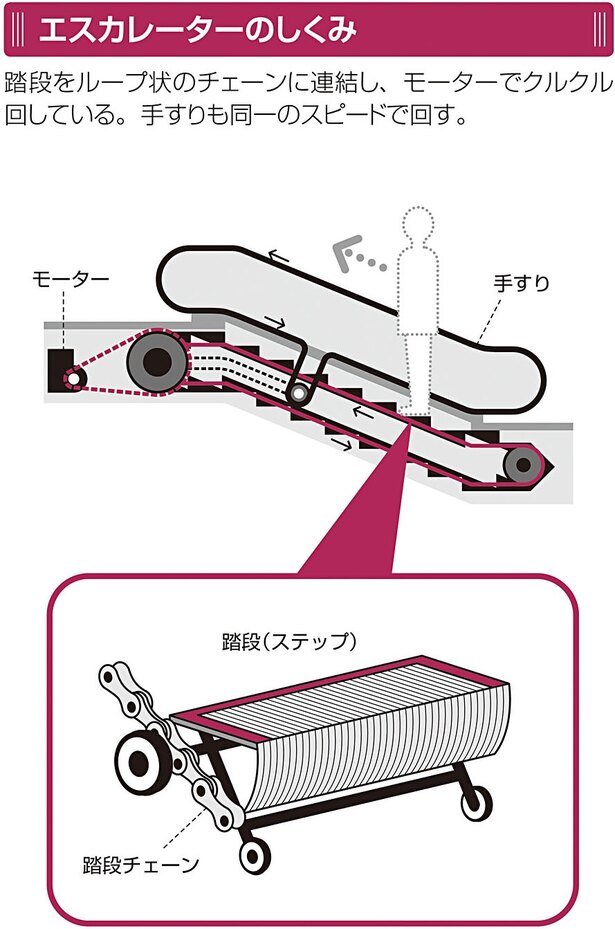

エスカレーターは踏段(ステップ)をループ状のチェーンに連結し、モーターで駆動(くどう)するしくみだ。踏段と同時に、手すりも同じスピードで動かす。

街で見られるエスカレーターは傾斜(けいしゃ)角30度の直線タイプが普通だが、これよりも傾斜角を大きくしたものや、途中に平らな踊(おど)り場があるものなど、ユニークなものも登場している。また、傾斜角をなくした「動く歩道」も、エスカレーターとしくみは同様である。

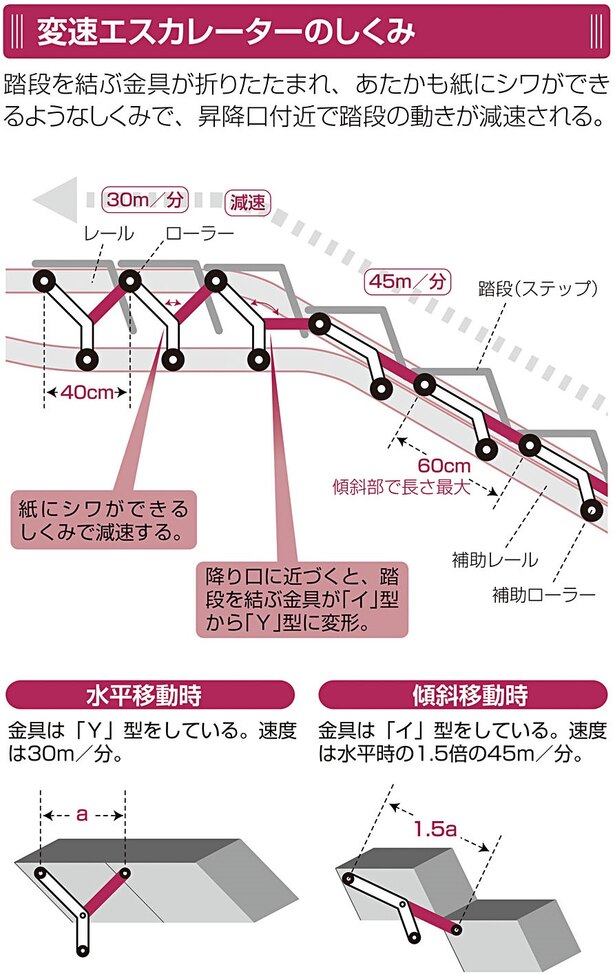

多くのエスカレーターの速度は分速30メートル(時速1.8キロ)である。だが、そのために気の短い人はエスカレーターを駆け上ったり下りたりして、危険である。もちろん、もっと速く動かすことも可能だが、そうすると今度は乗り降りが危険になってしまう。この二つの問題を見事に解決するエスカレーターが最近登場した。三菱電機が実用化にこぎつけた、変速エスカレーターまたは傾斜部高速エスカレーターと呼ばれるものだ。

その秘密は踏段の構造にある。通常のエスカレーターでは二つの踏段はチェーンで直線的に連結されている。ところが変速エスカレーターでは、この連結を曲がるようにしたのである。水平時には「Y」の字のような形に、傾斜時にはカタカナの「イ」の字のような形に変形させる。こうすることで、入口と出口のところで、紙がシワになる原理で踏段のスピードが落ち、安全に乗降できるのである。おかげで、傾斜部の移動速度を乗降時の1.5倍にすることが可能になったという。

ちなみに、日本最長のエスカレーターは香川県の遊園地「ニューレオマワールド」にあるもの(2017年12月現在)で、96メートルもあるそうだ。

涌井 良幸/涌井 貞美