思春期のはじまりは「子別れ」の合図!? 子どもを“支配しない”親になるために。村瀬幸浩氏×太田啓子氏対談

公開日:2023/2/17

子どもを守るために幼児期から家庭で伝えたい学びとして、ここ数年で注目が集まる“性教育”。「大事なのはわかるけど、何からどう伝えればいいの?」と正直十分な性教育を学ぶ機会に恵まれなかった親世代のほうが戸惑いが大きいのが現実です。

日本一売れている性教育本「おうち性教育はじめます」シリーズの共著者・村瀬幸浩さんと、弁護士で『これからの男の子たちへ』(大月書店)が話題の太田啓子さんの対談が実現! 2022年12月に発売となった「おうち性教育はじめます」の最新作【思春期と家族編】から、思春期の親子関係について語っていただきました。

前編では、

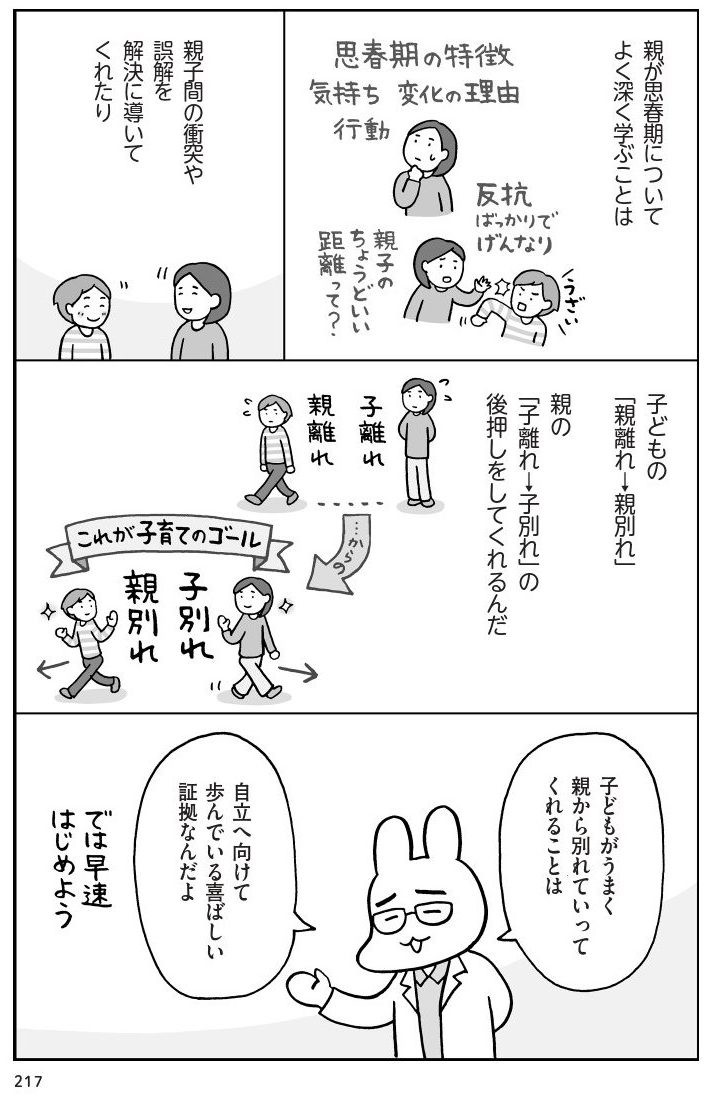

思春期の子どもへの接し方や子離れする方法など、子育ての秘訣をお伝えします。

この記事はセンシティブな内容を含みます。ご了承の上、お読みください。

(取材・文=小泉なつみ)

――『おうち性教育はじめます』の第2弾は「思春期と家族編」です。現在、中学校2年生と小学校5年生の兄弟の子育て中でもある太田さんがもっとも刺さった部分はどんなところでしょうか。

太田啓子さん(以降、太田):全体的に共感するところばかりでしたが、前書から引き続き、性は生殖の話だけでなく、「いのち・からだ・健康の学問」であるというメッセージが伝わってきて心強かったですね。子どもが思春期になって幼児期とは違うフェーズに入ったからこそ、親のコントロール欲の話は特に耳が痛かったです。

——太田さんがお子さんに対して支配的になってしまう瞬間はどんなときですか。

太田:疲れて余裕がないときに、「次やったらスマホ没収だからね!」みたいな脅しをしちゃうんですよね。それとか、勉強を全然やらないとこっちが不安になってしまって、親の不安を投げつけるかたちで「来週期末試験だけど大丈夫なの? 前の試験のときは余裕もって準備しなかったから直前に焦ってたよね?」と、無理やり机に向かわせようとしてしまったり。

日々やらかしてるから、この話だけでも2時間ぐらい喋れちゃうな(苦笑)。それくらい、親がコントロールなしに子どもへ愛情を注ぐというのは意識しないと難しいと感じます。

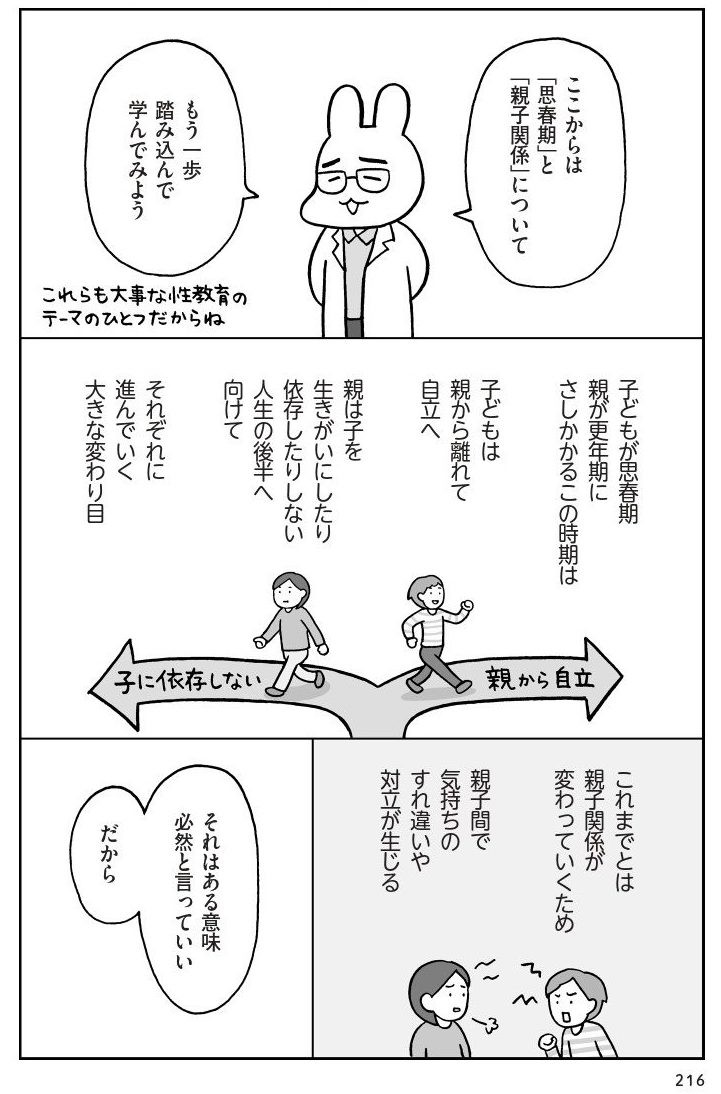

村瀬幸浩さん(以降、村瀬):子どもは親の助けなしに生きていけない生き物ですから、そもそも親は基本的に子を支配しているし、子どもも親の庇護のもとで安心して成長していくわけです。

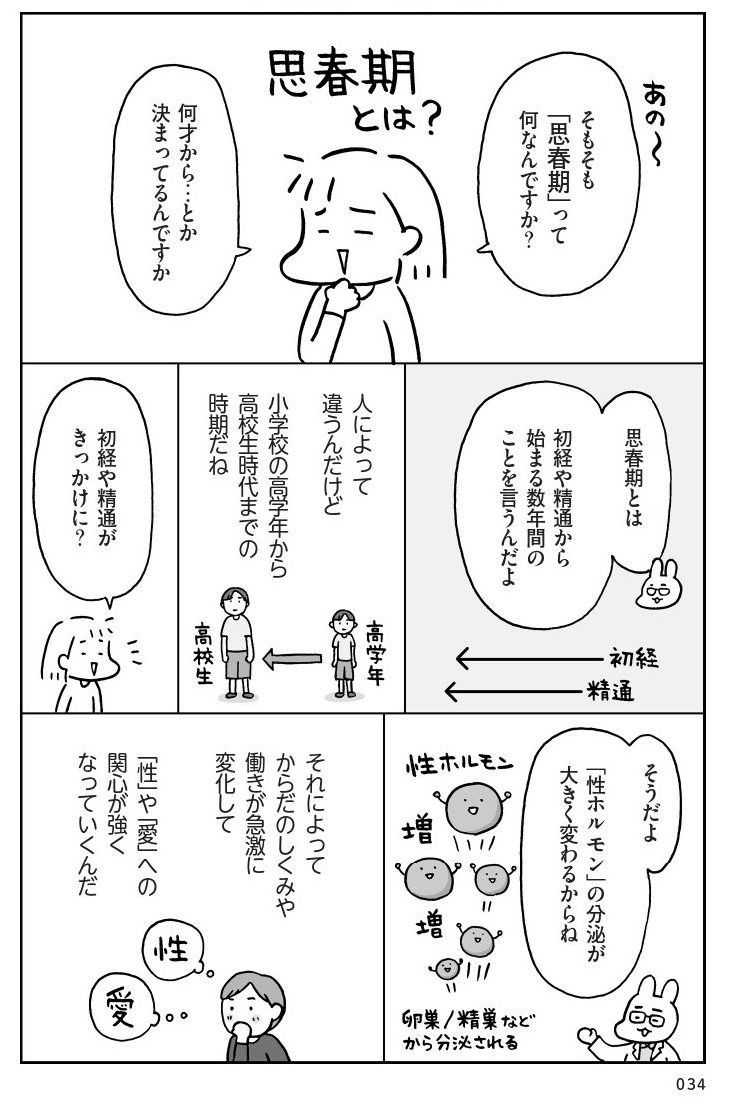

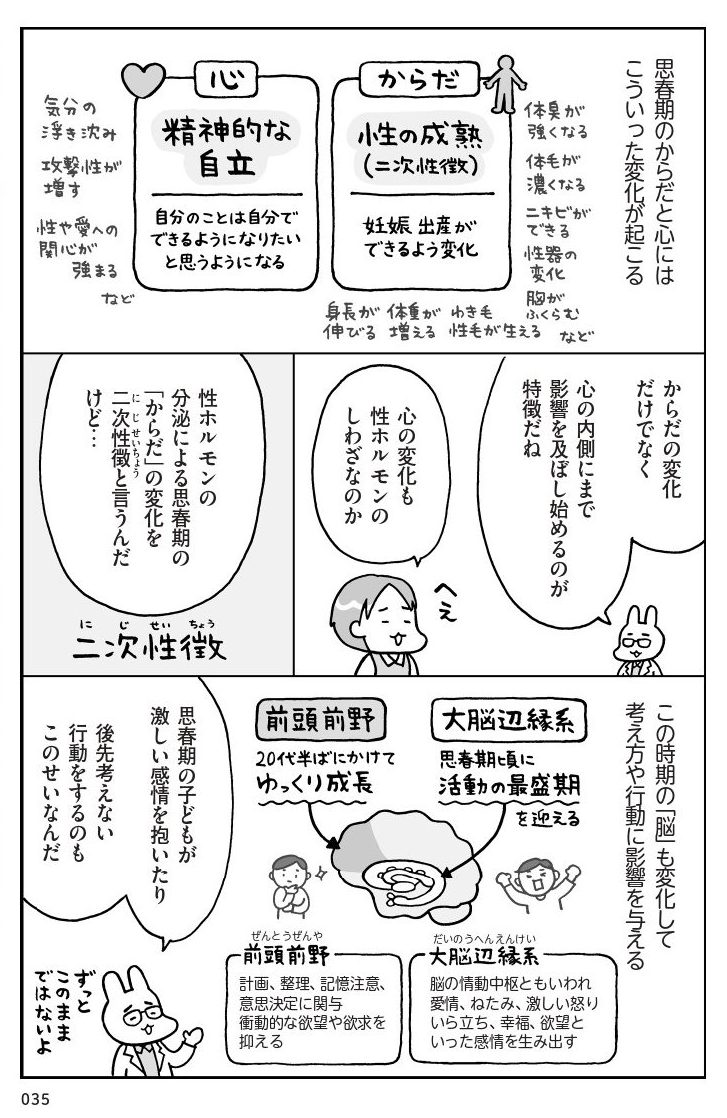

ただ、そういった親子関係はいつまでも続くわけではなくて、子どもが初潮と射精を経験したことを契機に、親は変わっていかなきゃならないのです。

太田:本の中には、初潮と射精が思春期のはじまりであり、「子別れ」の合図だとありました。「子別れ」というワードにドキッとする親御さんは多いのではないでしょうか。

村瀬:オギャーと生まれてから初潮・精通までは、いかに子どもに近づくか、実際に触れ合う「タッチング」が愛情表現の大部分を占めていたわけですが、思春期以降はいかにコントロール欲を手放して「子どもから離れるか」が課題になってくる。つまり、これまでとは真逆の愛情表現が求められるわけです。親が意識的に変わっていかなきゃ子離れできませんから、これは難しいですよ。

太田:自戒も込めてですが、母親と息子との関係というのは、親のほうがかなり意識しないと危ういと思うことはあります。一部のママが「息子は小さい彼氏」みたいな言い方をしたりしますが、冗談で言っているというのはわかるのですが、やめたほうがいいと思っています。一見暴力的ではない方法によるコントロールというのはあって、母親がそれをやってきたんだろうなというのを感じる離婚事案も結構あります。親離れできていない男性の問題行動を数多く見るのですが、裏を返せば、息子をいつまでもコントロールしたい親側の問題でもありますね。男児を育てる当事者としては他人事ではない思いではあります。

——「母親離れできていない男性」に見られがちな問題行動にはどんなものがありますか。

太田:夫婦で話し合って一旦は合意したのに、一晩経つと真逆のことを言い出す男性がいます。こういった場合はたいてい、前日に母親からなにか言われてるんですね。父親の影響が強いパターンももちろんありますが、父親が家庭に不在で母親が子どもにべったりになってしまうというのは、結構聞くことですよね。30、40のいい歳した大人の男性でも、いまだにお母さんに支配されていて、親が嫌がることはできないし、反対もできないという人もいます。

ただ、そういう、愛という名の支配みたいなものは、どの親もやらかしてしまう罠はあるのかなとも思っていて、私も息子たちに対して支配的ではないかと、我が身を振り返ると不安はあります。

村瀬:一度、太田さんの息子さんたちにお会いしたことがありますが、上の男の子は太田さんの影響が色濃いなと感じました(笑)。

太田:長男は、私が喜ぶようなことを率先して言うところがあるんです。特に私がジェンダーバイアスのことをよく口にするので、たとえば「“女王”って言うのに、男は“男王”って言わないじゃん。それって王様には男が多いからだよね」みたいなことを言う。ジェンダーへの的確な理解も本当にあるからだ、とは思いますからそれは嬉しいんですけど、どうも、ママから褒められたいという気持ちも大きいような気も……。ママの評価が大きな基準になるのはよくないですよね。自分の子どもへの影響力の大きさにおののくというか、ちょっとビッグママ過ぎるかも、とひやひやします。

村瀬:やがて物理的に離れるのがいいでしょうね。以前、仕事で福島の山間部に行ったとき、地元の方から「この村では親子の対立はほとんどありません」と聞いたんです。「なぜですか?」と聞けば、子どもたちはみんな高校から都市部のほうに出てしまって、それから後は地元には帰ってこないからだと。つまり、家族みんなが「親子関係は中学まで」とわかっているからこそ、親も子どもに対してうるさくあれこれ口出ししないし、子どもも親に反抗することなく、思いやりの気持ちを持って巣立っていく、というわけです。

僕自身も末っ子の甘えん坊で、両親も兄たちもすごく可愛がってくれてたけど、「このまま甘やかされっぱなしじゃダメになる」という危機感もあって。だから、大学は地元(名古屋)でなくあえて実家から遠い東京の大学を選んだんです。

太田:いっぱい愛をもらったからこそ親離れできる、ということですかね。離婚事案では、子どもが生まれてから夫婦が不和になることがとても多いのですが、ひとつに、妻が子育てにいっぱいいっぱいになっていると、「自分が愛されていない」と夫が不満に思うパターンがあるんですよね。あなたは「愛する」側に立たないと!と思いますが、そのパターンの男性で私が知っている人がいるんですが、その人の場合は、親子関係がややこしく、母親が非常に厳しい人で、「甘やかしてはいけない」という思いから、冷たいくらいの接し方をしてたみたいなんですよね。十分な愛をもらってなくて、「愛され足りない」みたいな気持ちから、大人になってもいつまでも愛されることを求めてしまうというパターンはあると思います。でも他方、親を反面教師として、「あんな親にはならない」と愛情深い親になるパターンももちろんありますから、そう単純ではないのですが。

村瀬:“愛”という言葉が出てきましたが、あまり理屈っぽいことは言いたくないんですけども、そこに愛があったかどうかというのは、愛された側が判断することなんですよね。子どもが「自分は本当に親に愛されてるなあ」と思うかどうか、親は想像するしかない。「愛している」というのは愛している側が勝手に言うことであって、非常にエゴイスティックなことなんです。

太田:おっしゃるとおりです。私は愛というと、相手が求めていることを想像して、それを自分の労力や時間を使ってやってあげることだと思うんです。

村瀬:夫婦間もそうだけど、それって「ケア」とも言いますよね。身近な例だと、僕はお茶を淹れるときは必ず、相手にも「お茶飲む?」と確かめてから淹れますよ。

太田:村瀬先生に2万いいねしちゃいます(笑)。私も食事の支度のとき、子どもが自分の分のお箸だけ持ってくると、「他の人もお箸をいるかどうか考えて行動してね」と注意します。たとえば、一人暮らしから家族を持って環境が変わってもまったく「ケア力」が発動しない人っていますよね。で、そういう人と共同生活を営むと、「ケアの欠如という名の暴力」に周囲が傷つくんですよね。たとえば自分の朝ご飯だけはてきぱき作って自分が使った皿は洗うけれど、子どものご飯については何もしないとか。

身の回りを清潔にする観念もあるし掃除もできるけど、他者のケアはしない、という人を離婚事案では時々見ます。

――子育てや介護のシーンで率先してお世話をするのはまだまだ女性が多いですよね。

太田:ケアの役割がジェンダー的に女性に押し付けられているからですよね。女性は確かにケアができる人が多いけど、それは我々がトレーニングを重ねてきた筋トレの結果であって初めから当然にできるわけではないと思います。だから、男の子たちをいかに主体的にケア労働ができる男性に育てるかは本当に課題だと思っています。

村瀬:ケア労働の中に、私の意識の中では性行為も入っています。性は、相手を尊敬し、尊重することです。それがなければ、セックスだって相手の体を使ったマスターベーションになってしまう。

自分に対してプライベートパーツを明け渡してまで近づいてくれる人に対する尊敬の気持ちを持つこと。そういうことを、中学生ぐらいから伝えていきたいですよね。

太田:「おうち性教育」はシリーズの全編にわたって、「相手へのリスペクトを持とう」ということを伝えてくれています。そんな中で、思春期の子を持つ我々が改めて取り組めることを教えてください。

村瀬:親というのはどうしても子に対して「ああしなさい」「こうしなさい」と一生懸命教えようとしてしまう。でも、思春期になると、子どもは親の“教え”なんて聞いてません。思春期の子どもと向き合うとき、“教える”のではなく、“育てる”心がけが必要です。子どもが初潮・射精を迎えたら、まず、親自身が変わること。それを意識してほしいですね。

村瀬幸浩

東京教育大学(現筑波大)卒業後、私立和光高等学校保健体育科教諭として25年間勤務。この間総合学習として「人間と性」を担当。1989年同校退職後、25年間一橋大学、津田塾大学等でセクソロジーを講義した。現在、一般社団法人“人間と性”教育研究協議会会員、日本思春期学会名誉会員。

太田啓子

弁護士。2002年弁護士登録、神奈川県弁護士会所属。離婚・相続等の家事事件、セクシャルハラスメント・性被害、各種損害賠償請求等の民事事件などを主に手がける。明日の自由を守る若手弁護士の会(あすわか)メンバーとして「憲法カフェ」を各地で開催。2014年より「怒れる女子会」呼びかけ人。2019年には『DAYS JAPAN』広河隆一元編集長のセクハラ・パワハラ事件に関する検証委員会の委員を務めた。