アン ミカ「ないものねだりよりあるもの磨き」。絵本の翻訳を通して伝えたい“自分を好きになる方法”〈インタビュー〉

公開日:2024/5/23

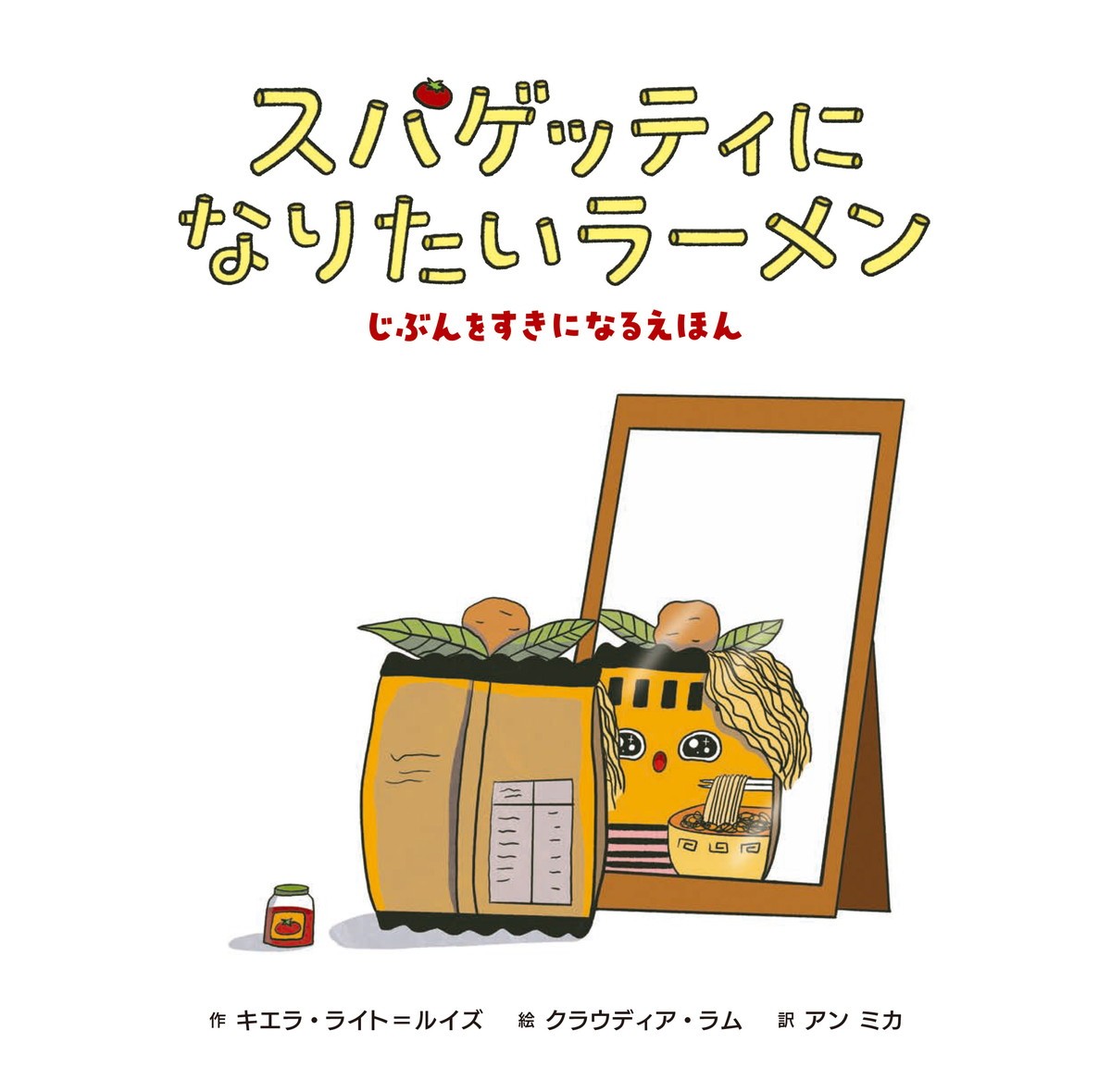

ポジティブな笑顔がトレードマークのモデルでタレントのアン ミカさんが、このほど『スパゲッティになりたいラーメン じぶんをすきになるえほん』(キーラ・ライトルイズ:作、クラウディア・ラム:絵/KADOKAWA)の翻訳にチャレンジした。スーパーの棚に仲間たちと並ぶ「ラーメンくん」が、ある日「スパゲッティになりたい!」と夢を語り出すところから始まる絵本は、読むと自己肯定感がUPする一冊。どんな想いをこめたのか、アン ミカさんにお話をうかがった。

●絵本のメッセージが自分のテーマにドンピシャだった

――絵本の翻訳のお話が来たとき、どう思われましたか?

アン ミカ:私、絵本が大好きなんです。私の家はそんなに裕福ではなかったので、『ぐりとぐら』や『ハーメルンの笛吹き男』など、同じ絵本を小学校高学年くらいまで何度も繰り返し読んでいました。兄姉たちと役柄を演じあったりするのも好きで、当時は少し風刺的なものが多かったので、「そうか嘘をつくとよくないことが起きるんだ」とか色々絵本に教えてもらっていたんです。ちょうど出版した本のサイン会にたくさんお子さんが来てくださったり、先日も『ちゃお』(小学館発行の少女漫画誌)の付録に私のシールを入れていただいたりと、お子さんからのアプローチをたくさんいただいていることもあって、心の目が向いていたタイミングなのでありがたく受けさせていただきました。

――最初にこの本を見たときの感想は?

アン ミカ:「ないものねだりよりあるもの磨き」というのが私のテーマなのですが、まさにこの本のメッセージとドンピシャで。私は幼少期に顔に大怪我をしたせいで、笑うと口唇が捲れ上がって黒い歯ぐきが見えるのがいやでずっと口をすぼめていました。さらに五人きょうだいの中でも1人早生まれで、色々大変だったんです。でもお母さんが「一緒にいて心地いいのが美人であって、目鼻立ちだけじゃない」と励ましてくれるうちに、段々コンプレックスを魅力と感じられるようになっていきました。そんな経験をしていた幼少期はまさに絵本を読む時期ですから、こんな本があったらすてきだなって。ほんというと、ゼロからこんなストーリーを描きたかったって思うほどです(笑)。

――「ないものねだりよりあるもの磨き」は至言ですね。

アン ミカ:トークショーもやっているんですが、会場のみなさんに「お互いのすてきなところを3つずつ伝え合ってください」って隣の席の人と5分ほど喋っていただきます。そうするとほぼ全員、自分がコンプレックスに思っているところを相手の方から褒めてもらっているんです。みなさん、自分との付き合いが長すぎて見慣れてしまっているから、「(自分に)ないものがいい」と思ってしまうんですよね。

――海外の子ども向けの本でそれがメッセージされているということは、世界中の人が同じ悩みを抱えているのかもしれませんね。

アン ミカ:本当にそう思います。「人形になりたい」と整形を繰り返す人もいますよね。もちろんそれはその人の生き方ではあると思いますが、でもきっと楽なのは、健康でよく眠れてよく笑う体質で心地よく過ごすこと。色々な情報があると、モデルさんっぽいのがうらやましくなったり、生活がキラキラしてる人を見ると惨めに思ってしまったりすることもあると思います。私のやっているファッションの仕事もある意味その側面を助長している面があるかもしれませんが、「いいんだよ、それぞれの心地よさがあれば」と思っています。

●「子どもの心」にも戻って言葉選び。関西弁のセリフは心の距離を近づけてくれる

――絵本は子どもが読者ですが、言葉選びの難しさはありましたか?

アン ミカ:どうしても大人になり沢山言葉を知ってしまう分、小難しい言葉を使うようになってきてしまっているので、とにかく「子どもの心」に戻ろうと努力をしました。たとえば「心地よい」って言葉をやたら使おうとしてしまっていたのを、子どもにはわかりにくいので「気持ちいい」に変えたり。私にとって子ども目線の言葉に変えるという作業はすごく新鮮でした。あとは多様性の時代のなかで、主語は「ぼく」なのか、呼び名は「ちゃん」なのかとか、価値観をアップデートして考えなければいけないことも色々ありました。「さん」づけがスタンダードとは言われますが、「ラーメンさん」だとちょっと違いますよね。そのあたりは担当編集の方とも相談しながら、様々なキャラクターを設定させていただきました。

――関西弁のセリフも印象的です。関西弁を使う場面ってどういうときなのでしょう?

アン ミカ:「ちゃうやん、仲間やん!」みたいに仲間に感情で伝えようとするときって、その人らしい言葉が出たほうが心の距離がグッと縮まりますよね。「だって」という気持ちだったり、そういう熱い気持ちを伝える人は関西弁でもいいかなって。

――アン ミカさんご自身がお話しするとき、何か切り替えのポイントはありますか?

アン ミカ:やっぱり寄り添う気持ちや、感情の吐露をしたいときは自然に関西弁になりますね。あとは熱狂的に何かを応援しているときとか、熱い話をしているときや、グッと共感するとき…そのほうが、温かみがある気もします。逆にシビアな話に寄り添うときは標準語を使いますね。そのほうが冷静さが伝わるように感じるので。

――なるほど。確かに関西弁で人間臭さというか親しみやすさが出ますね。

アン ミカ:身近な人に感じますよね。「ラーメン」というのは擬人化ですけど、ちょっと方言が入ることで人間味が出て、自分の周りにあるたくさんの集合体の一部って思えるんじゃないかと。ラーメンくんの周りにも色々なグループがあるわけですけど、そういうのもこの社会の一部になっていくようにも思います。

●最初は「なれないよね」でいい。ラーメンくんの気持ちの収め方を見てほしい

――この本をどんなふうに読んでほしいと思いますか?

アン ミカ:みんなで一緒に「(ラーメンがスパゲッティになんか)なれないよね。」って言いながら、どんな形で彼が気持ちを収めていくのかを一緒に見てほしいですね。初めは「なれないよね」でいいんです。でも、ラーメンくんの周りにどんどん仲間が集まってきたら、みんな個性的で自分が自分であることを楽しんでいて、ラーメンくんは自分が恥ずかしいと思っていたことに逆に違和感を抱いていきます。

それって人間も同じですよね。色々コンプレックスがある人が変わった個性の人と出会って、その人が妙に自信を持っていることに刺激されて自分を好きになったりする。よく「根拠のない自信を持っている人」っているじゃないですか(笑)。

でもなんだか、そういう人の影響を受けて自分というものを認めていくこともあったりするんですよね。なので、そういう過程を絵本の中で見てほしいし、絵本の中の登場人物と子どもたちが友だちになってほしいんです。もしもその子の周りにそういう子はいなくても、絵本の中には確かにいるってことになりますから。

――確かにその子自身の力になりそうです。

アン ミカ:ですよね。そしてぜひ、本をみんなで登場人物になりきって読んでほしいです、私は小さい頃にきょうだいとよくやりましたが。絵本には学びがあるんですよ。だからきっと、この本の自己肯定感のある言葉を真似しているうちに、自分が好きになれる気がするんです。「黒くてかっこいいだろ。じまんなんだ」とか言ってるうちに、自分のことに置き換えて言えるようになるんじゃないかと。私たちの時代は自分のことは謙虚にしろって育ちましたけど、今の時代は「私、かわいいでしょ」って言っていいんですから。

――「自分を好きになる」って大事ですし、本書のタイトルでもあります。先ほどアン ミカさんご自身は幼少期のコンプレックスをお母様の励ましで徐々に克服したとのことでしたが、「自分が好き」とはっきり思えたきっかけはありましたか?

アン ミカ:幼少期なのでこの時ってバッチリ言えるわけではないですが、友だちのお母さんが褒めてくれたときかもしれません。私の母は私のケガがきっかけで化粧品会社に勤めて、そこで得た美の知識を毎日家に帰ると披露してくれたんですが、中でも「4つの魔法」で自信がつきました。

一つ目は「姿勢」。当時の私はみんなが自分のことを見て笑ってる気がして怖いと思っていたんですが、姿勢を良くして、胸の上のほうに目があると思ってそれを相手に向けていれば、相手の目をずっと見ていなくても一生懸命伝えてるように見えるから大丈夫と教わったんです。

2つ目は「口角を上げる」。そうすれば不機嫌な人には見えないし、相手に笑顔のタネを蒔くことで、相手も笑顔になって、それを見た私もまた笑顔になる、笑顔の観覧車が回ります。

3つ目が「目線」。相手のことを正面から見られなくても、相手と自分の胸のラインで目線を動かしていけば、心を運んでいるように見えるんです。

最後の4つ目は「話し方」。わかりやすく伝えるだけでなく、7割は「聞き方」なのでうなずきや共感、質問ができる人になりなさいって。その4つの魔法を守っていたら、小学校の低学年くらいから大人たちが褒めてくれるようになったんです。「ミカちゃん見てみなさい。いつも姿勢良くてニコニコしてて、話をしてもおっとりして品がいい」というふうに。

昔って「あそこの家の子と遊んじゃダメ」みたいなのがあった時代で、私の家は相変わらず貧乏でしたけど、そんな中でも友だちの親に好かれたんです。「ミカちゃんといると、うちの子も姿勢良くニコニコするようになった」って言われるのがすごく嬉しくて、自信になりましたね。

――この物語の主役のラーメンくんはスパゲッティくんをうらやましく思っても、卑屈ではないのもポイントですよね。

アン ミカ:そう。ラーメンくんのすごいところは、スパゲッティくんに素直に「いいな、かっこいいな」と言えているところなんですね。今って「いいね」が言えなくて、黙って陰からジトーって見るから怖いんですよね。「ありがとう、いつも目の保養です」とか書けば嫉妬にならないし、すてきな人とコミュニケーションが取れたことになるのにね。

ほんとにこれはラーメンくんのピュアなところで、すごくいい。実際、発言した言葉は自分の耳に入って、書く言葉は目から脳に入って、自分の発するものが自分の潜在意識を染めていくんですよね。だから、自分にとって「いい言葉」を大事にしたほうがいいですよ。やっぱり言霊と云いますから。

――確かに。何事もネガティブに発しないのは大事ですね。

アン ミカ:誰だってブレながら生きているし、ブレていいんですよ。それで「あ、違ったこっちだ」って繰り返すたびに、ろくろで回す器みたいに大きくなるんだと思います。でも、「不安やねん、不安やねん」と言っていると、本当にそういうことばっかり言う人が集まってくるし、それだけになる。

――色々学びが多いです。この本は絵本ですが、大人にも届けたほうが良さそうですね。

アン ミカ:大人にも読んでほしいですし、大人同士がプレゼントしあえる本になるといいなと思っています。お母さんの間で話題になって、お母さんがお子さんに読みきかせるときも、「そんなのできるわけないでしょ」じゃなくて、「あなたならできる!」って言ってもらえたらすてきですよね。自分のことを「好き」って言っているナルトちゃんを指して、「ナルトちゃん、言ってたでしょ。あなたも自分が好きって言っていいのよ」って言ってもらえたら、素晴らしいと思います。