Kindle Unlimitedとはどう違う? 開始の狙いとは?――Amazon.co.jpの中の人に聞く「Prime Reading」

公開日:2017/11/7

10月5日にAmazon.co.jpが電子書籍の新しいサービス「Prime Reading」を開始した。書籍やマンガ、雑誌の一部が読み放題になるものだが、昨年8月からすでに始まっている「Kindle Unlimited」とは何が違うのか? このサービスの狙いなどについて、アマゾン ジャパン合同会社Kindleコンテンツ事業本部長の友田雄介氏に話を聞いた。

友田雄介

住友商事(株)、ヤフー(株)を経て、2005年アマゾン ジャパン入社。コンテンツ開発統括部長として書籍の立ち読みサービス「なか見! 検索」立ち上げ後、書籍事業本部長を歴任。2011年9月より現職。

■Prime Readingの狙い

――月額980円のUnlimitedに対して、プライム会員(月額400円または年額3900円)であれば利用できるPrime Readingの方がお得なようにも思えるのですが。

友田: Kindle Unlimitedを利用している方であればそう誤解されてしまうかもしれません。しかし、対象となる数が和書で12万冊以上となるUnlimitedに対し、Prime Readingは数百冊と全く異なりますし、また私たちが想定している利用者像も異なっているんです。

Prime Readingは、まだまだ多数を占める「電子書籍をまだ経験したことがない」方を対象としたサービスです。そういった人たちが「(Prime会員なら)タダなら見てみようかな」とKindleを利用してみる――そんなきっかけにしたいなと。そこで電子書籍の便利さを体験してもらって、気に入っていただいたら、本を単品で購入していただいく。さらにカタログが充実したKindle Unlimitedに入っていただければと思っています。

――なるほど、電子書籍にドップリ浸かっている人向けではない、ということですね。

友田:そもそも読書にどれだけ時間を割いてもらえるか、ということに尽きると思うんです。ゲームやニュースなどの無料サービスがこれだけ充実し、端末のなかでの時間の奪い合いのなかで、読書は一段ハードルが高いんです。しかも、有料となるとさらにハードルが高くなります。

定額制ではあるものの「読み放題」というのはそのハードルを下げる1つの取り組みだと捉えています。先行したKindle Unlimitedは一定の成功を収めることができましたが、そのハードルをさらに下げるのがこのPrime Readingなのです。

実際Prime Readingの開始以降、その利用の中心は「いままでKindleを全く、あるいはほとんど使っていなかった人」です。

――なるほど。電子書籍については過剰な期待が高まった時期もありましたが、たしかに実際の利用者はさほど多くないとも言われています。Prime Readingがあらたなきっかけになるわけですね。

友田:入り口を用意するという意味では上手くいっていると思いますね。

これまでAmazonではPrime Music、プライム・ビデオなど様々なプライム会員向け特典を提供してきました。そういった特典に電子書籍も加えることで、より会員になりたい/やめないといったアクイジション/リテンションを高めるといったことを期待しています。

――動画や音楽などに特化した定額制のサービスは普及が始まってはいますが、電子書籍でそれが実現できるところはたしかに限られます。Prime Readingは、アマゾンにとっての強みでもあるわけですね。

友田:そうですね。そしてAmazonはあくまでも「モノを売る」=コマースがベースになっていますので、プライム会員になると色々とお得だし、魅力的な特典がある、ということを訴求して、Amazonでのコマースを拡大していくことに主眼があります。

■タイトルはどのように選ばれているのか?

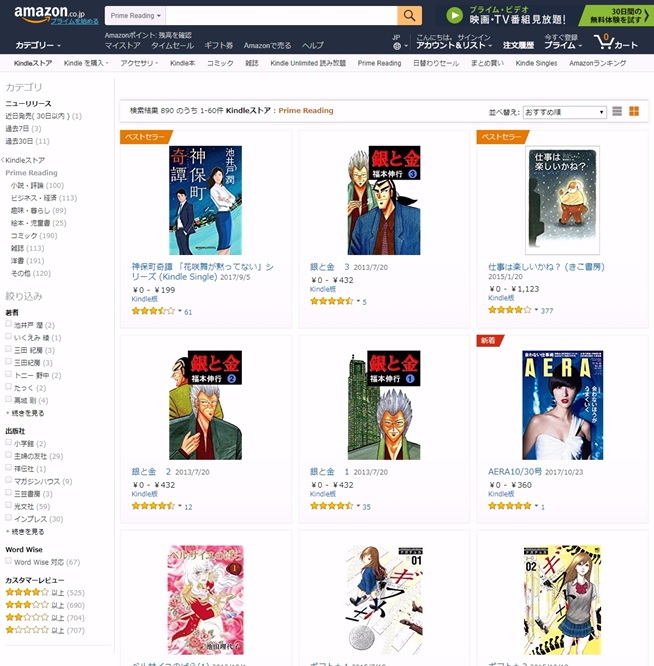

――Prime Readingは読み放題となる対象が数百冊とかなり絞り込まれています。電子書籍がはじめて、あるいは久しぶりにまたやってみようという人たちに「響くタイトル」というのはどのように選んでいるのでしょうか?

友田:正直まだ「正解」には辿りついていませんし、これからもずっと試行が続くのですが、2つの点に気を付けています。

1つはその数です。現状Prime Readingの対象となっているのは800冊強です。電子書籍にはじめて触れる方も多いので、ある程度有名なタイトルが網羅されていることは大事なのですが、一方でKindle Unlimitedというサービスがすでにあるなかで、Kindle Unlimitedを利用している人が「Prime Readingでいいや」となってしまっても困ります(笑)。そこのバランスをどうとるかは腐心していますね。

もう1つ重要な要素は入れ替えの期間ですね。Kindle Unlimitedももちろん入れ替えはあるのですが、ガラリと入れ替わるものではありません。Prime Readingでは、たとえば対象となる雑誌のタイトル自体が変わることも想定しています。ある意味ショーケース的な感じですね。

――たとえれば、Kindle Unlimitedが図書館や大きな書店の品揃えとすると、Prime Readingは顔ぶれが頻繁に入れ替わるコンビニの棚のようなものかもしれませんね。そういう意味ではユニークではあるけれど一つ一つの知名度は高くないKDP(Kindle Direct Publishing=Amazonにおけるセルフパブリッシングサービス)タイトルが選ばれる機会は少ないのでしょうか?

友田:対象冊数がKindle Unlimitedほどは多くないこと、またお話ししてきたようなPrime Reading の趣旨からすれば、たしかに機会は少なくなりますが、KDP作品も、もちろん対象となることがあります。ただし通常のKDPとは契約形態が異なりますので、その都度私たちから連絡をさせていただき、条件に応じていただいた場合にのみPrime Reading対象タイトルとしてラインナップしています。

たしかにコンビニさんの棚のようなイメージに近いかもしれませんが、我々としてはユーザーに上位サービスのKindle Unlimitedの素晴らしさを伝えるショーケースでもありますし、出版社さん側からは、その特性を活かしてPrime Readingをプロモーション的に活用しようという動きも出てきています。

たとえばマンガであれば、これまでも「1巻無料」として続刊の販売につなげるという取り組みはあったわけですが、あくまでも「無料ランキング」にしか表示されなかったんですね。Prime ReadingやKindle Unlimitedであれば販売としてカウントされますので、よりアマゾン内での露出が増え、販売が拡大する可能性が高まります。また、読み放題とはいえ、対価を支払っていただいているお客さまが読者となるため、続刊の購入につながる可能性もより高まるというわけです。

――本というのはハードルが高いコンテンツであるというのは、たしかにその通りで、対象タイトルは絞り込まれるとはいえ、Prime Readingがそのハードルを下げることにつながるというわけですね。

友田:ユーザーからみれば価格的には決して安くはなく、その価値も買って読んでみないと分からないという「リスク」が一冊一冊の本にはあります。そこに至るハードルを、Unlimited・Prime Reading・無料お試しといった複数のツールで段階的に下げていく、それでいて商売として成立する形をいかに作っていくのか、というのが私たちの使命ですね。

実際、世界的にみても日本のPrime Readingは好調なスタートを切ることができました。「読書離れ」などと言われますが、きっかけさえあれば本に対する需要はものすごくあるのは間違いありません。しかも、マンガだけでなく文字ベースの本も短めのSingles(数十ページ~100ページ強の従来の本よりも短いボリュームの電子書籍)やレシピなどの実用系を中心にかなり読まれているのです。比率でいえば、マンガ・文字もの・雑誌で綺麗に3分の1ずつくらいの利用量なんです。雑誌はタイトル数が絞り込まれているので、1タイトルごとの利用数は他と比べて多いものの、マンガと文字ものは同じくらいなんですよ。

いかに「読書」の時間を長くしていくのか、を私も日々考えています。本好きの方が多いダ・ヴィンチの読者の皆さんにも是非アイディアを頂きたいですね。アマゾンは販売のデータは膨大に蓄積されていますが、それはあくまでも「結果」ですので、Prime Readingのような「きっかけ」となるアプローチはこれからもどんどん増やしていきたいのです。

取材・文=まつもとあつし