40歳を過ぎて、初めて歩く。乙武洋匡が義足への挑戦を諦めない理由に「母の存在」

公開日:2019/11/1

2018年11月13日、渋谷ヒカリエで行われた「超福祉展」でひとつのプロジェクトが進行中であることが公式に発表された。その名も「OTOTAKE PROJECT」。四肢のない乙武洋匡氏が、最新の技術を搭載したロボット義足により二足歩行を試みる、というプロジェクトだ。

彼の新たな挑戦は、たとえばテレビ番組で松本人志氏と肩を組んだ姿や、義足を履いて仁王立ちする姿など、「五体不満足の乙武さん」とはかけ離れた衝撃的なビジュアルによって話題を呼んだ。

そんなプロジェクトの始まりから今に至るまでの経緯が書籍『四肢奮迅』(講談社)として発売。先天性の障害をもった彼にとって「歩く」とは未知の体験である。そこには当然、途方もない苦しみやストレスも待ち構えていた。

正直、車椅子さえあれば義足なんて必要ないという乙武氏は、なぜこれほど時間をかけ、苦労し、義足で歩こうとしているのか。それには、このプロジェクトが始まってからの、彼自身にも想像のつかない出来事の連続、そして心情の変化があった。

■悔しさを乗り越えることには快感がある

インタビュー前、乙武氏は「今日も直前まで練習していて、ほんと吐きそうなくらい疲れて」と笑う。しかし、その表情はどこか清々しさもある。

「正直、最初は単なる広告塔のつもりで始めたプロジェクトです。3年前に騒動があり、活動を自粛しているときに、このプロジェクトのリーダーであり義足エンジニアでもある遠藤謙さんからお話をもらいました。『乙武さんだからこそ意味があるんです』と言われて、単純に嬉しかった。僕は、誰かの役に立つことに飢えていたんだと思います。

でも、安易に引き受けたことは何度も後悔することになります。特に今年の5月から6月頃かな。義足のプロジェクトは、いきなりロボット義足を履いてスタートするのではなくて、まずは短い通常の義足から、少しずつ高さを足していって、最終的にモーターのついたロボット義足を履いて歩く、というふうに段階を踏んでいくものです。その過程で、何度も様子を見ながら “調整”が入ります。

たとえばバランスをとるために新たに義手を作って装着したり、歩くときの感触の調整や重量を減らすために靴を色々と試してみたり、義足に搭載されているバッテリーを外して軽量化をはかってみたり、とにかく毎週状況が変わっていく。そのたびに僕はつかみかけていたバランスを崩して立てなくなる。新たな課題をクリアしたと思ったら、翌週にはまた新たな課題が現れる。その繰り返しでした。

ただ、その時期を乗り越えたとき、できないことができるようになるときの快感が癖になっている自分もいたんです。すっごく大変なんですけど、でもワクワクすることもあって、楽しくなってしまっている。難しい課題を乗り越えたら、次のさらに難しい課題に挑みたくなってしまう。昔は広告塔としての義務感でやっていたけど、今は完全に自分のためにやっているんですよね」

そして、その裏には同じチームメンバーである理学療法士の内田直生氏の貢献があるという。

「彼は、僕が今抱えている課題と、それをどうすれば解決できるか、道筋をとても明確に示してくれます。自分ひとりの力だったら、きっと何ヶ月かかっても満足にできなかったようなことが、彼の助力によって1週間程度で解決することも多い。課題クリアのサイクルが早いから、腐らずやってこられたところはありますね」

■義手をつけて初めて「健常者」の視線を実感

このプロジェクトは、ロボット義足により、従来の義足にはなかったより自然な歩行を実現することがひとつの大きな目標となっている。膝についているモーターや人工知能のセンサーにより、曲げ伸ばしをアシストしてくれるのだ。

しかしその一方で、乙武氏は以前から、多様性のある社会の実現をモットーにしている。「健常者と同じように歩くこと」に寄せるこのプロジェクトの志と相反する部分はあるのではないか。

「それは確かに、乖離している部分があるかもしれません。少なくとも『健常者の人たちに馴染みたい』という気持ちがあまり僕にはない。ただ、一方で僕は今まで、自分自身が障害者の文脈を語るときに、自分の立場に寄りすぎているなと思うことがあるんです。僕は、先天性だし、人の目が気にならない性格だし、人と同じであることをよしとは思わない性分です。そんな人間だから、好奇の目に晒されたくないという人に向いた活動はしてこなかった。

車椅子のような、より便利な移動が可能なパーソナルモビリティがあったとしても、二足歩行にこだわりたい、という人もいる。二足歩行の健常者の人たちの中に溶け込めるように歩きたい、という人もいる。そういう立場の人たちの手助けになるのなら、今度はそちらを向いて活動することだって、多様性のある社会の実現には底で通じるものがあるんじゃないかと思ったんですよね」

また、乙武氏はこのプロジェクトを通じて、自身の心情にもひとつ大きな変化があったと語る。

「それまで、僕の僕自身に対する評価と、周囲の皆さんの評価の食い違いって、皆さんが健常者を基準に見ていたからだと思うんです。たとえば僕がスプーンを使ってスープを飲んでいる姿を見た健常者は『両手がないのにすごい!』と褒めてくれます。両手両足がないのに明るく生きている、ただそれだけで『えらい』と言われる。それが今まで僕が履かされていた下駄です。僕にとっては両手両足がないことはデフォルトで、それなりに楽しく生きてきただけなのに、と思っていた。

でも、このプロジェクトを通して、義手をつけたときに考えは少し変わりました。義手といっても簡易的なものです。指がついていたり、何かをつかめたりするのではなく、ただバランスをとるために長くしただけの鉄のポールのようなもの。でも、それをつけた瞬間、届かない場所に手が届くようになった。

その途端に、今まで自分が、両手両足があったら当然できていただろうことがたくさん思い浮かび始めた。あれもできたかもしれない、これもできたかもしれない。あのとき初めて僕は、自分自身のことを『健常者』の目線で見ることができたんですよね。そりゃ乙武さん大変だわって、他人事みたいに思った」

しかし乙武氏はあくまで前向きだ。

「でも、それをいくら考えても仕方のないことなので、パンドラの箱だと思ってすぐに蓋は閉めてしまいました。それに、両手両足がなかったことによる恩恵だって、確かに受けているんですよ。色々ありますが、たとえば私は多くの若者が陥る自分探しの落とし穴にはまることはありませんでした。『自分じゃなくてもいいんじゃないか』とか『自分は何をすべきなんだ』とか、考える必要がなかったんです。この身体で生まれた以上、やるべきことはいつも明確に存在していました」

■「歩く」という未知の体験

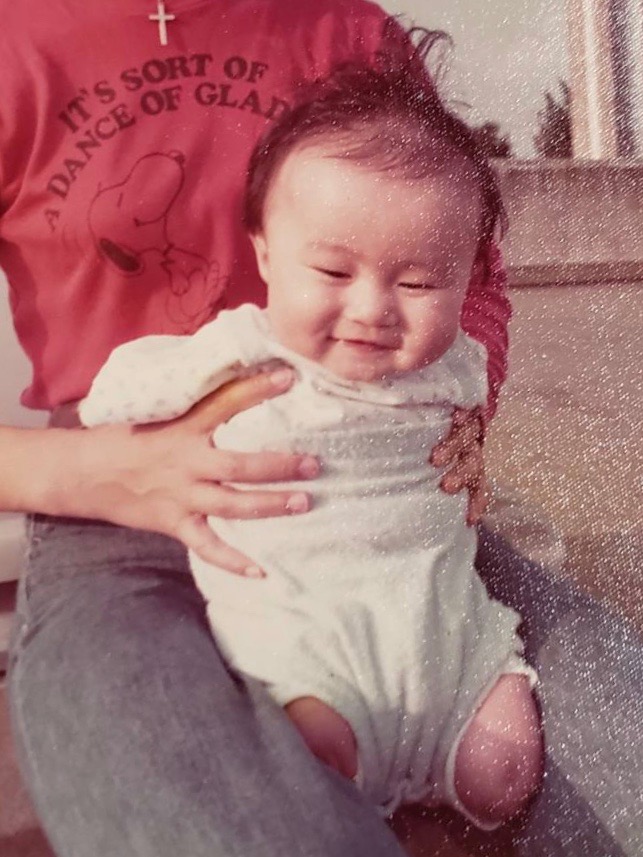

この義足プロジェクトの面白い点は、乙武さんにとっては人生初めての「歩く」経験であるということだ(正確には幼少期にも義足の練習は試みているが、早い段階で諦めてしまった。それ以降、彼は車椅子を主な移動手段としている)。

歩いたことがない人間にとって、「歩く」とはどうイメージできるものなのか。

「それまで僕にとっての『歩く』は、お尻を引きずって移動していたことを指していました。でも義足を履いたことで、全く違う感覚の『歩く』が脳内に現れた。だから僕の今の移動手段は3パターンあって、車椅子での移動、お尻を引きずっての移動、義足を使った二足歩行、になるんですよね。

歩いたと感じられるようになったのは、つい最近です。それまでは、重たい義足を、全身で持ち上げて、引きずっているようなイメージだった。でも最近は、自然と右足と左足が交互に出たりして、あまり意識しなくてもスタスタと歩けるようになってきた。それは度重なる義足の調整や、トレーニング、日々の地道な筋トレなど、いろんな要素が複合的に功を奏したのだと思います。

脳みそから「こう動いてください」という指令が送られているな、というのが自分でもわかるような状態から、身体が自然に動いていると感じることもある。最近は、転びそうになると咄嗟に片方の足でステップを踏むようにバランスをとるような反応も出始めていて(ステッピング反応)、肉体だけではなくて、脳内や神経なども変化しているんだろうな、というのは感じています。

もうひとつの気づきは、僕の疲労度と、周囲の人が僕の歩きを見たときの違和感、これが正比例の関係にありそうだ、ということです。最近は歩くことに疲れなくなってきていて、わりと意識せずに歩けている。あくまで周囲の反応や主観によるものですが、そういうとき、周りの皆さんが『変な歩き方だな』と思う度合いも減っているように感じる。

昔は5メートルでバテていて、とても歩けたと言えるような状況じゃなかったけど、直近だと20メートル歩けて、最後の3メートルくらいまではわりとスムーズだったんですよ。あとから動画を見返しても、疲れていないときの歩き方は綺麗に思えるし、私の中で疲労度は重要な指針になっていますね」

■母が流した涙、障害者のある子をもった親の負い目

『四肢奮迅』には、『五体不満足』では描かれなかった乙武氏の幼少期の奮闘や、「義足プロジェクト」の過程がメインで描かれているが、それと同時に、このプロジェクトメンバーそれぞれの半生についても多く紙幅を割いている。

「プロジェクトリーダーの遠藤さん、理学療法士の内田さん、義肢装具士の沖野敦郎さん、デザイナーの小西哲哉さん、それぞれがプロフェッショナルで、個性豊かなメンバーです。彼らがどのような経緯で今この場所に立っているのか、そのストーリーもとても面白いと思います。この本は、それぞれに技術をもった人たちが、ひとつの船に乗り込んで、大きな目的に向かって力を合わせていく記録です。義足についての本ではあるけど、福祉本ではないんですよね」

「研究者なのだけど、どこかプロデューサー気質もあってお茶目な遠藤さん。職人肌でどれだけ褒めてもニコリともしない沖野さん。飄々としながらもずば抜けたセンスをもつ小西さん。体育会系の後輩キャラの内田さん。このプロジェクトは、チームのメンバーがひとり欠けたら成り立たないほどに、絶妙なバランスのもと成り立っているんです」

そして、彼はそのメンバーのひとりとして、マネージャーの北村の名もあげる。

「北村はとても私にはとても無慈悲なのですが(笑)、実はそれにすごく助けられていたりするんです。たとえば、僕が何か課題をクリアしたとする。いつもまっすぐ歩いていたところ、試しに右にカーブしてみた、としましょう。それができたら、みんなすごく褒めてくれるんです。一緒になって喜んでくれる。でも彼は、そんな空気の中でひとり『左カーブはできないんですか?』って真顔でしれーっと言う男なんです。

調子に乗ってる僕に冷や水をぶっかけてくる。よく言えるね、って思いますよ。あのあたたかい雰囲気の中で、その冷や水をずっと用意して待ってたんだ、って。言われたときは、この野郎って思うんだけど、でも、そう言ってくれるから左カーブの練習まで入ることができるんですよね、自然と。僕は褒められると満足しちゃうタイプだから。実は彼のような存在がいるから、成長スピードも速いまま維持できているのかな、とも思う。もう少し優しくしてくれてもいいのに、と思わないこともないけど」

また、このプロジェクトは親子関係にもひとつの変化を及ぼしていた。

「正直、母の存在は大きい。このプロジェクトで、最初に義足を履いて立った日、動画を撮って母に送ったんですね。本当に序盤の、ソケット(義足と接続するために切断部分を収納するパーツ)にそのまま脚部がついたものです。それを見た母が、泣いたというんですよ。それが僕にとっては意外だった。

おまけに、超福祉展にはプロジェクトの進捗報告として2年連続で出ていますが、その2回とも来てくれているんですよね。それまで僕の仕事にあまり興味を示すそぶりのなかった母が、このプロジェクトには関心をもってくれているし、歩けていると喜ぶ。その姿を見て、今まで決して僕に見せることはなかったけど、障害のある身体に産んでしまったことの負い目のようなものを母も感じていたんじゃないか、と思ったんです。

インタビューの序盤で、今まで自分が向いてこなかったような、健常者のように歩きたいと思う人たちに向けて頑張りたい、というお話をしましたよね。それは確かに本心なんですけど、そう思えるようになったのは、母親が喜んでくれているからというその事実がすごく大きいんですよね。

まあ正直、本人がこの身体でいいって言ってるんだから気にしなくていいのに、とは思うけど。親ってそういうものかもしれないし、今僕にできることは、とにかく自然に歩くこと。それで喜んでくれる人が確かにいる、と知ってしまったので」

取材・文=園田もなか 撮影=内海裕之