【「伊坂幸太郎の20年」特集番外編】伊坂作品との出会いで人生が変わったデザイナー・松昭教が語る装幀秘話

更新日:2020/7/12

インタビュー:松 昭教(bookwall代表)

人気ブックデザイナーとして、数多くの書籍を手掛ける松 昭教さん(bookwall代表)だが、『陽気なギャングが地球を回す』の装丁依頼が舞い込んできたのは、デザイナーとして独立したばかりで、あまりに仕事がなく途方にくれていたときだった。『陽気なギャング~』の作中の言葉に共感し、刺激を受けた松さんは起死回生をかけて装幀に取り組んだ。結果、本作はユーモアあふれるポップなクライムストーリーとも相まって話題を呼び、ベストセラーに。『陽気なギャング~』からスタートしたさまざまな伊坂作品の装幀裏話を訊いた。

伊坂さんの言葉のレトリックは心に響く

デザインするうえでも検証や実験を大事にするようになったのは、

伊坂さんの作品に出会えたおかげだと思います

まつ・あきのり●1972年生まれ、奈良県出身。京都精華大学ビジュアルコミュニケーション学科卒業。デザイン事務所勤務を経て独立、2009年にbookwall設立。書籍や雑誌の装幀、エディトリアルデザインを中心に活動。著書に『小さな癒しの世界を楽しむ テラリウム』、まつあきのり名義で絵本「ぷうちゃんのえほん」シリーズなど。

『陽気なギャングが地球を回す』をノベルス売り場で目立たせるために

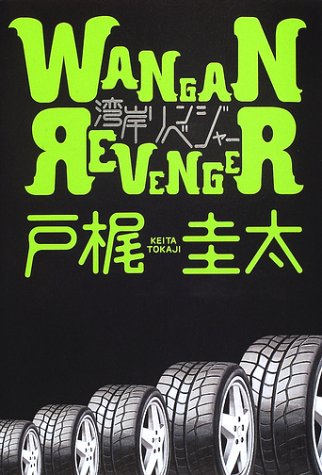

2003年に刊行された『陽気なギャングが地球を回す』のカバーデザインを担当した松昭教さん。依頼のきっかけは、戸梶圭太さん『湾岸リベンジャー』のデザインを手掛けたこと。

「黒い表紙に蛍光緑でタイトルを浮かび上がらせ、さらに箔押しをするというデザインが目に留まったようでした。『陽気なギャング~』はノベルスの刊行が決まっていたのですが、当時ノベルスの読者層が高齢化していたこともあり、少しでも売り場を盛り上げるためにも若い人に向けてポップで目立つものにしてほしい、と依頼を受けたんです。小説を読んでみても、軽妙な言葉遊びや会話劇が楽しい作品だったので、その印象に添うものにしようと思いました」

当時、書店に並んでいた伊坂さんの作品は、新潮社から刊行されていた『オーデュボンの祈り』と『ラッシュライフ』のみ。2作とも、どちらかというと静謐な雰囲気を醸し出していた。

「とはいえ『ラッシュライフ』はエッシャーの騙し絵が使われていましたからね(単行本の装幀。文庫版では変更)。トリッキーな内容なのかな?と興味を惹かれて手にとったのは覚えています。『陽気なギャング~』にも、一度読んだだけでは見逃してしまいそうな仕掛けがありますし、さらりと書かれる言葉にも深みがあって、読者としても夢中になって読みました」

作品そのものの印象と思い入れは、『ダ・ヴィンチ』本誌の特集にて訊いたので、ここでは『陽気なギャング~』のデザインの意図についてうかがうことにする。

「“ギャング”のイメージはどんなものだろうか。陽気という言葉とギャングのイメージを結びつけるのが難しく、その言葉をはじめて聞く人は、戸惑うかもしれないと思いました。ラフの段階では、本文から直接的に得た情報や場面をビジュアル化しようと考え、さまざまなギャングのパターンを検討したんですけれど、それではこの本のもつ軽やかさが伝えきれないなと……。そこで、ギャングという言葉から強く連想されるものを考えたときに浮かんだのが、映画でよく観たアメリカンギャングだったんです。カバーで使ったこの目出し帽の写真の雰囲気が、泥棒がイメージできるアイコンとして一般的に定着しているんじゃないかと気づいたんです」

確かに今でこそ聞きなじみのある“ギャング”という言葉。この作品が刊行される以前は、日本ではあまり聞かなかったかもしれない。

「それで、友達に覆面をかぶってもらって何枚も撮影したんですが、その一枚に、たまたま両手で何かを持っているような手の形をしている写真があったんです。なんだよ、このポーズ、使えないな、と最初は選択していなかったんですが、よく考えたらタイトルに“地球を回す”ってあるじゃないですか。この覆面の男が地球を回していたら、タイトルにぴったり合うのではないかと……。これでタイトルとがっちり呼応したビジュアルができあがったというわけです。あとは、どちらかというと王道感があり堅い雰囲気のノベルスが多い売り場で目立つように、なおかつ手にとってもらえるようにするにはどうしたらいいかを考えたんです。その当時のノベルスや文芸の棚ではあまり見かけない、インパクトのあるデザインを目指しました。派手めな色にしたり、タイトルのインパクトを押し出すために打ち文字を使うのをやめて、1文字ずつフォントをデザインしたりと、とにかく見飽きないデザインにしようと思っていました」

『陽気なギャング~』についての松さんの動画インタビューはこちら

『SOSの猿』で求められた“圧倒的な何か”

次に松さんが伊坂さんの小説デザインを手掛けたのは『SOSの猿』。2009年に刊行された作品だ。

「このとき初めて仙台で伊坂さんにお会いしたんですが、最初にご提案したのは、現代アート作家さんの作品が多かったと思います。その時は、あまりしっくりこなかった様子でした。伊坂さんは、誰も味わったことのない驚きを小説で仕掛けたい思いがある方だと感じていたので、デザインでも、そうしたかったのかもしれません。『SOSの猿』はストーリー自体もわりと実験的な作品です。編集者の方からも『他とはちがう圧倒的な世界観を作ってほしい』と言われて、考えだしたのがこのカバーです」

机や椅子など部屋にあるものだけでなく、子どもすら無重力に浮かんでいる。CG作品かと思いきや、空間のすべてを事務所でつくりあげたのだという。

「NAMという、モノを空中に浮かんでいるように撮るのが得意なアーティストに頼みました。彼らにとっては初めての、書籍の仕事だったんじゃないかなと思います。小説の内容に合わせたわかりやすい装丁にすることもできたのですが、『SOSの猿』は現実的な問題を起点に空想をめぐらせていく話でもあったので、その部分を表現したほうがいいんじゃないかと考えていました。そのときに、『予算は気にしなくていいから、自信のあるものを作ってほしい』と編集者の方が言ってくれたこともあって実現できた仕事です。何ができあがるかわからないのに、そんなふうに信頼して預けてもらえることなんてなかなかない機会ですね。おかげで“失敗しないように”ではなく“成功させるため”という思考でつくることができましたし、伊坂さんの作品に通底している“常識を疑う”“正当化されているように見える世界の裏を描く”ということも表現できたんじゃないかな、と思います」

読み終えたあとに見返すと、不思議と納得する

『アイネクライネナハトムジーク』のカバー

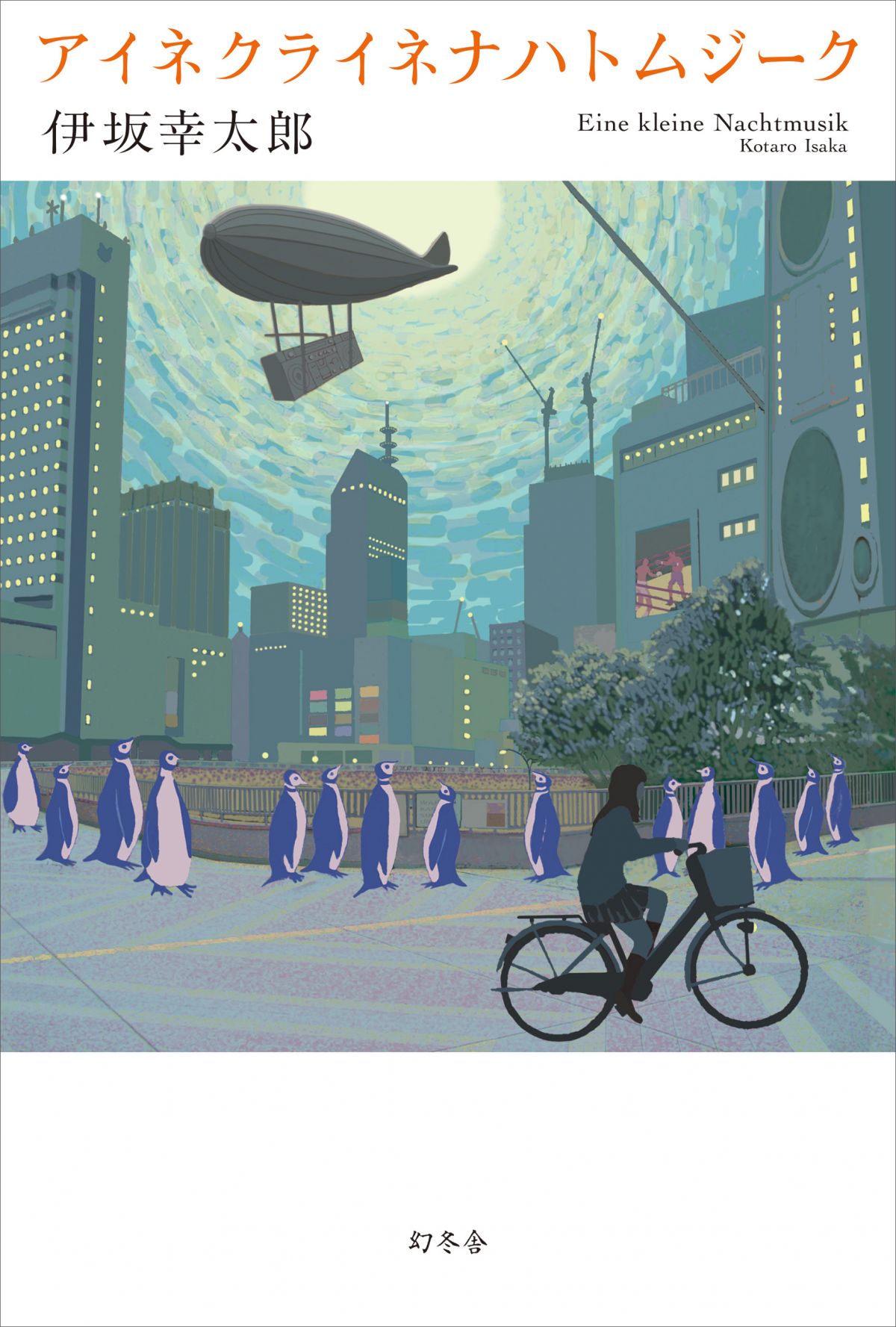

その次が、2014年に刊行された『アイネクライネナハトムジーク』。カバーに描かれているのは、映画にも登場した仙台駅前の歩道橋からの風景。前面に並んでいるペンギンたち。

「小説の内容はファンタジー感のないものなので、ふつうだったらペンギンの絵は真っ先に弾くところだと思うんです。ラフでも、もっと内容に即した現実的なイラストもあったんですが、ペンギンの描かれているもののほうに惹かれたんです。この小説は、さまざまな人の運命が描かれる群像劇。一見、ばらばらに見えるものが絡みあいながら楽しく成立していく様子を表現するには、とても良いのではないかと思いました。最初は、なんだか不思議なイラストがあがってきたなと……(笑)。読んだあとにカバーを見返してみると、『こんな世界もありえるな』と思わせてくれる不思議な説得力がありますね。基本はイラストを起点に、もう少しアイテムを足してもらったり色を明るくしていったりと、調整しながら進めていきました」

ちなみにイラストを描いたTOMOVSKYさんを、推薦したのは伊坂さん。

「本職はシンガーソングライターなんですが、伊坂さんはもともと、彼が絵を描くことを知っていたみたいで。なので、彼のテイストから導かれる表紙はどんなものになるのだろう、どうすれば伊坂さんの頭のなかにある世界を具現化できるだろうか、というのを考えながらデザインしていきました」

伊坂さんによると、TOMOVSKYさんはもともとペンギンを描くことがよくあって、それで『アイネクライネナハトムジーク』のイラストにも登場させてくれた、と。本文中の「誰も彼もが自分を避けていくようにみえる。群れるペンギンのようにたくさんいるにもかかわらず誰も彼もが素通りだ」という文章は、伊坂さんがイラストを見て加筆したものだという。

伊坂作品が教えてくれた“常識を疑う”ことの大事さ

2019年には、松さんがデザインを手がけた伊坂さんの本が2冊も刊行されることとなった。

まずは4月刊『シーソーモンスター』。

「先ほども言った、伊坂さんの作品のテーマである“常識を疑う”ということがこの小説でもよく描かれていて。夫婦や家族の関係を描きながら、閉ざされた世界で自分たちが信じているものと、外側から見えている状態というのは、実はひどく乖離しているんだということを表紙でも表現してみたかった」

7月に刊行された『クジラアタマの王様』は、小説とコミックパートが交互に展開されていく、伊坂さんの小説のなかでも特に画期的な作品。カバーは、タイトルをド直球で表現したものだが、コミックパートを担当した川口澄子さんのイラストをカバーにすることは考えなかったのだろうか?

「『クジラアタマの王様』って言われても最初はなんのことだかわからなかったんですよね。“クジラの頭って何?”と首を傾げながら読んで、そういうことなのか!と驚いた。タイトルだけを見てわからない読者も多いと思うので、『なんだろう、鳥……?』というくらいのイメージはしてもらって、読んでから理解できる装丁にしたかったんです。川口さんのイラストも事前に見てはいたんですが、川口さんが描くコミックパートは主人公たちの“夢”だから、それをカバーにもってくると現実が消えてしまう気がしたんです。どこまでが現実で、どこからが夢なのかという、そのあわいがこの小説のおもしろさだから、あえて川口さんの絵を使うのはやめておきました」

カバーデザインは、読者に本の印象を決定づける重要なもの。伊坂作品を何作も松さんが委ねられているのは、物語のおもしろさだけでなく、その“核”となる部分を大事にしているからだろう。

「僕たちはふだん、簡単に“みんなは”とか、“基本的には”“常識的には”って言葉を使っちゃうと思うんだけど、僕自身は、“みんな”ってどれくらいの範囲の人をいうのかなとか、その“基本”は何を基準にしているのか、常識だといわれていることが本当に正しいことかを考えたのか、人の意見に惑わされていないか、などをいつも考えている感じがします。伊坂さんの本をデザインする際には、特にそのことに意識しています。それは、伊坂さんが“自分の言葉”に対して、とても繊細で誠実だからかもしれません。伊坂さんの作品の中の紡ぎ出した言葉だけを鵜呑みにするのでもなく、受けとったイメージをすべて自分のなかで咀嚼して、自分のものにして、それを検証してから、再度言葉に変換しないといけない。それを繰り返して、作品にはないイメージや言葉などが浮かぶと、さらに面白さを感じさせられるんです。

だから伊坂さんの言葉のレトリックは心に響くんです。デザインするうえでも検証や実験を大事にするようになったのは、伊坂さんの作品に出会えたおかげだと思います」

取材・文:立花もも

インタビュー・対談カテゴリーの最新記事

今月のダ・ヴィンチ

ダ・ヴィンチ 2025年8月号 『鬼滅の刃』受け継がれる想い/サンリオ×推し活

特集1 劇場版「無限城編」7月18日公開! 『鬼滅の刃』受け継がれる想い/特集2 楽しく、可愛く、応援! サンリオ×推し活 他...

2025年7月4日発売 価格 880円