こんなに「人類」は種類がいたの!?私たち“ホモ・サピエンス”を残して消えていった、「人類たち」の歴史をマンカでたどる

公開日:2020/10/21

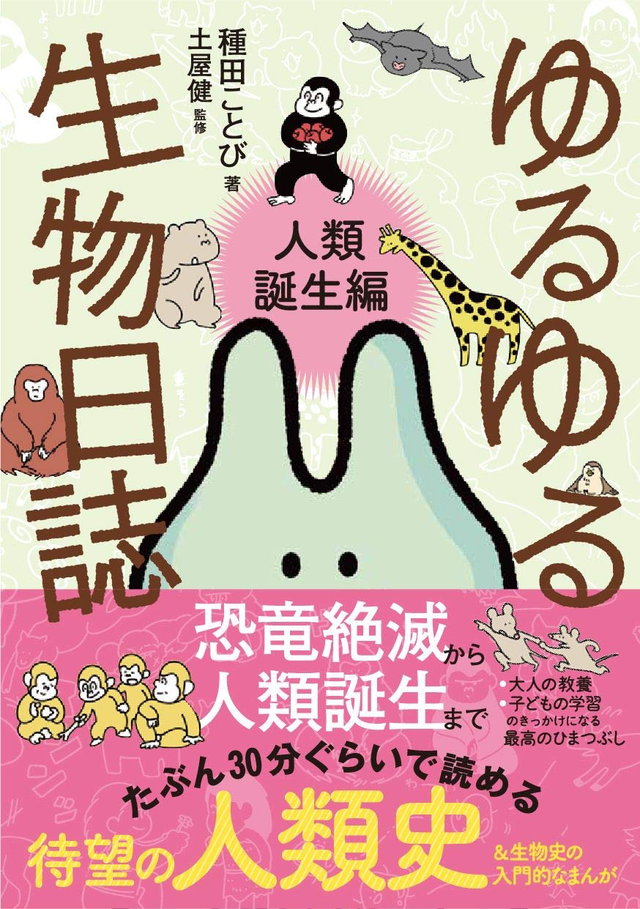

日本学術会議から推薦された6人の学者を、菅義偉首相が任命しなかったことが話題になった。「学者の国会」とも呼ばれているらしく、選挙で選ばれた国会議員でもないのに何故かと思ったら、昔は選挙制だったそうである。しかし組織票が問題となり、学会ごとによる推薦に変更したところ今度は学会の思惑が懸念されたため、推薦方式になったのだとか。その間には政府内で存廃の議論もあったことからすると、生き残りをかけて変遷してきたのかもしれない。これ何かに似ているなと思い当たったのが、環境に適応しようとする生物の進化だ。ちょうど読んでいた『ゆるゆる生物日誌 – 人類誕生編 -』(種田ことび:著、土屋健:監修/ワニブックス)では、「進化とはイス取りゲームのようなもの」「進化とは時に残酷なものである」と書いている。では、実際の進化というのはどういうものなのだろうか。

空白部分を活かした、ゆる~い絵柄の4コマ漫画で構成された本書の作者は生物学の専門家ではない。種田ことび氏は大阪芸術大学を卒業後にデザイナーとなって働き、現在はフリーランスで仕事をする傍ら、趣味として古生物学の漫画作品をInstagramに発表しており、それがネット上で話題を呼んだ。

古第三紀(6,600万年前から2,303万年前)、アフリカに集結するサルたち

人類の進化を、猿から類人猿を経て現在の私たち「ホモ・サピエンス」になったと思っている読者もいるだろう。しかし実際には祖先となる生物から分岐し、同時代に近縁種が多数生存している枝葉の中から生き残ったのが現在の我々なのだ。そして遺伝子が複雑化するとシンプルな構造には戻れない「進化不可逆の法則」があるため、たとえ現代の人間が森で暮らしたとしてもかつての姿になることは無い。こういう解説が、言語化不能のシンプルな絵と少ない文字数でわかりやすく表現されているのが、本書の魅力だ。

6,600万年前に恐竜が絶滅した後の世界に霊長類のサルが現れ、そこから鼻腔が屈曲している「曲鼻猿類」と、鼻腔がまっすぐな「直鼻猿類」へと一度目の分岐が起こる。前者はキツネザルに連なり、後者がニホンザルやヒトへと成っていくグループである。やがて地球が寒冷化して森林が減少し食べ物が少なくなると、安息の地を求めてサルたちはアフリカへと集結していく。

そこで直鼻猿類から、歯並びが発達した「真猿類」というグループが誕生し、さらに左右の鼻孔が広く離れている「広鼻猿類」と、左右の鼻の穴が接近して下を向いている「狭鼻猿類」に分岐してから、後者は尻尾のある者と無い者へ分かれていった。この尻尾の無いサルこそが、類人猿となり私たち人類へとつながる。

新第三紀(2,303万年前から258万年前)、分岐をしていく類人猿

温暖な気候へと変わり、あらゆる生物が活気づいてくると類人猿も繁栄してさらに分岐が進んだ。しかし1万年単位の間には気候の寒冷化も繰り返し起こり、体も頭脳も大きい類人猿は果実食に進化していたことから食糧不足で死んでいくはめになり、葉を食べていた旧世界猿の方が生き延びるという勢力の逆転が起こる。それでも、「進化とは逆境のときにこそ発揮されるもの」であるから、ここで類人猿として一度目の分岐が起こる。体を軽量化することにより木から木へと飛び移るテナガザルが生まれ、地上に残った類人猿はオランウータンにつながり、ゴリラの祖先も誕生するという具合に、進化はとどまることが無かった。私たちは木に登った類人猿から分岐したと考えられ、それがのちに木を下りて二足歩行を選んで進化したようだ。有名な「アウストラロピテクス属」には6種以上もの種が誕生したそうで「華奢型」とも呼ばれており、同時期には脳も身体も少し大きい「頑丈型」の「パラントロプス属」もいた。

第四紀(258万年前から現在)、「人類」はホモ・サピエンスを残して消えた

原始人が石器を使って動物を狩っているイラストなどを見たことがあるかもしれないが、初期の「ホモ属」とされる「ホモ・ハビリス」は、他の肉食獣が食べ残した動物の骨を石器で砕いて食べていた、というより骨髄を吸っていたようである。ゆるい感じの本書の雰囲気で説明を忘れるところだったが、現生人類を含む属の総称がホモ属だ。ホモ属の種も多様化し、特に栄えたのが「ホモ・エレクトス」で、彼らは火も扱うようになり、ユーラシア大陸へと拡散していった。だが、ホモ・サピエンスが現れるとホモ・エレクトスは衰退していき、その他の「人類」たちもまた消えていった。いや、本書によれば正確には「純粋な個体がいなくなった」のである。祖先を同じくする近縁種同士が出逢えば、交配し子供を生んでいたかもしれないのだから。ほのぼのとした絵柄が、そのことを切なさを交えて伝えていた。

本書はサイエンスライターの土屋健氏が、作品の雰囲気を大切にしたうえで監修しており、科学的な内容においても大人のちょっとした教養として、あるいは子供が興味を持つ学習のキッカケとして読むのにも申し分ない。好奇心とやる気さえあれば、専門家ではない人が学び、それをまた多くの人に広めることができるのは、学問の自由や表現の自由が保証されているからこそで、そのことを大事にしたいものだ。

文=清水銀嶺