知らないと恥ずかしい! やってはいけない箸の使い方【お箸のマナー】/お正月のしきたり・マナー

公開日:2025/1/2

お正月などのめでたい席でふと気になるのが、お箸の使い方です。毎日のように使うものだからこそ、普段の振る舞いが表に出てしまうもの。お呼ばれした時などに備えて、相手に良い印象を持ってもらえるような作法を身に付けておきたいですよね。「大人の品格マナー」の講師である末永貴美子さんに、普段の食卓やお正月などで幅広く活用できそうな【お箸のマナー】を聞きました。

お箸の正しい取り方は?

お箸の取り方は「三手の法則」と覚えておくといいでしょう。「利き手で箸を取る」「反対の手を箸の下に添える」「利き手で箸を持ち直す」という3つの手順が、箸置きからお箸を取る時の正しい作法です。

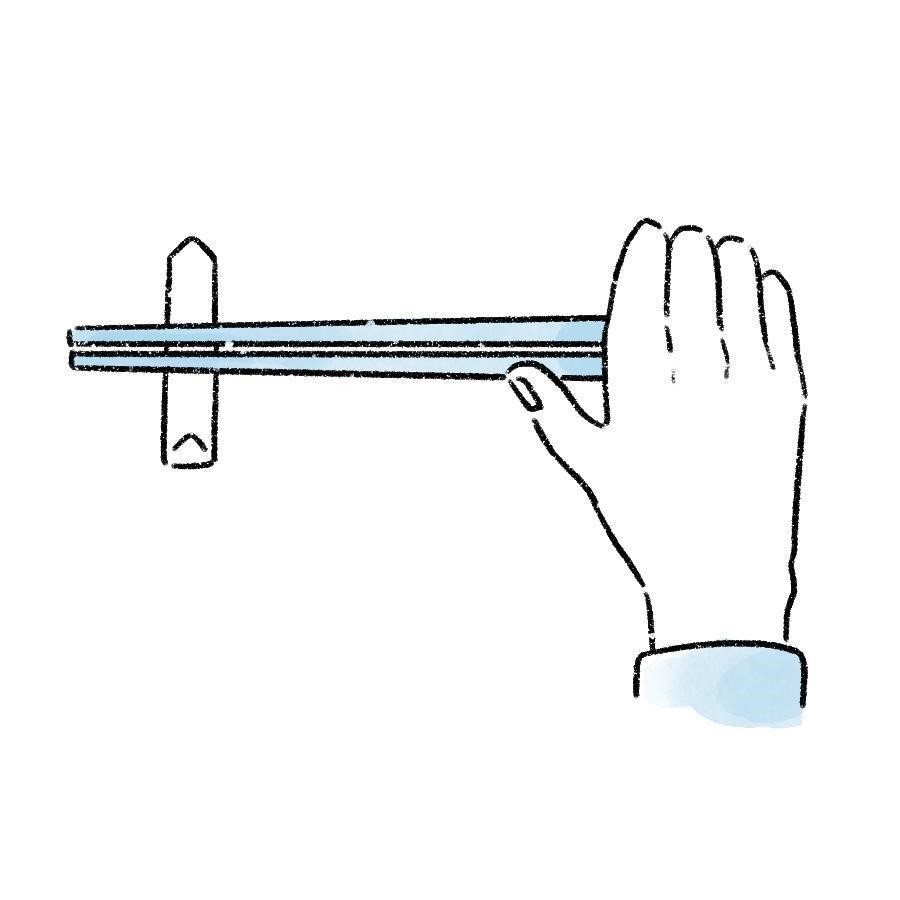

1.利き手でお箸の右から3分の1くらいの場所を上から取って持ち上げる

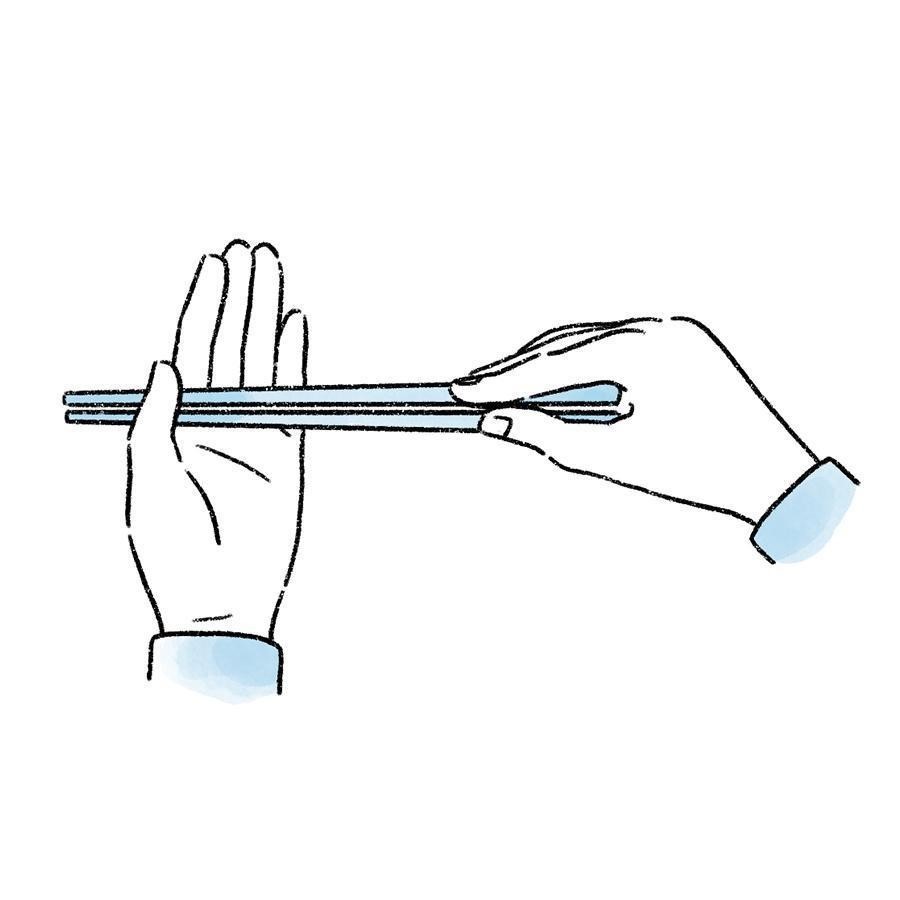

2.反対の手で下から支える

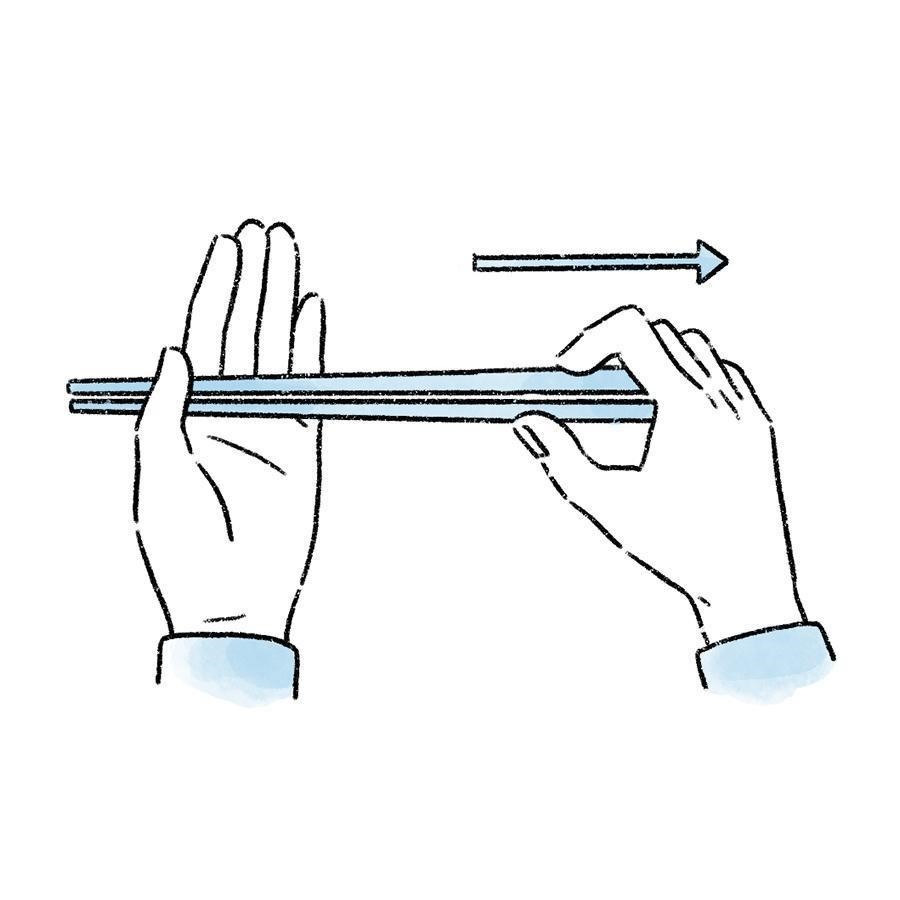

3.反対の手で支えたまま利き手をすべらせて、箸を持ち替える

日本には両手の文化があり、「三手の法則」もまた両手でお箸を扱う手順が入っています。片手でお箸を回しながら取る、テーブルに箸先をつけて揃える…などの行為を避け、両手を使って丁寧に扱うようにしましょう。

お茶碗を持ちながらお箸を取る方法は?

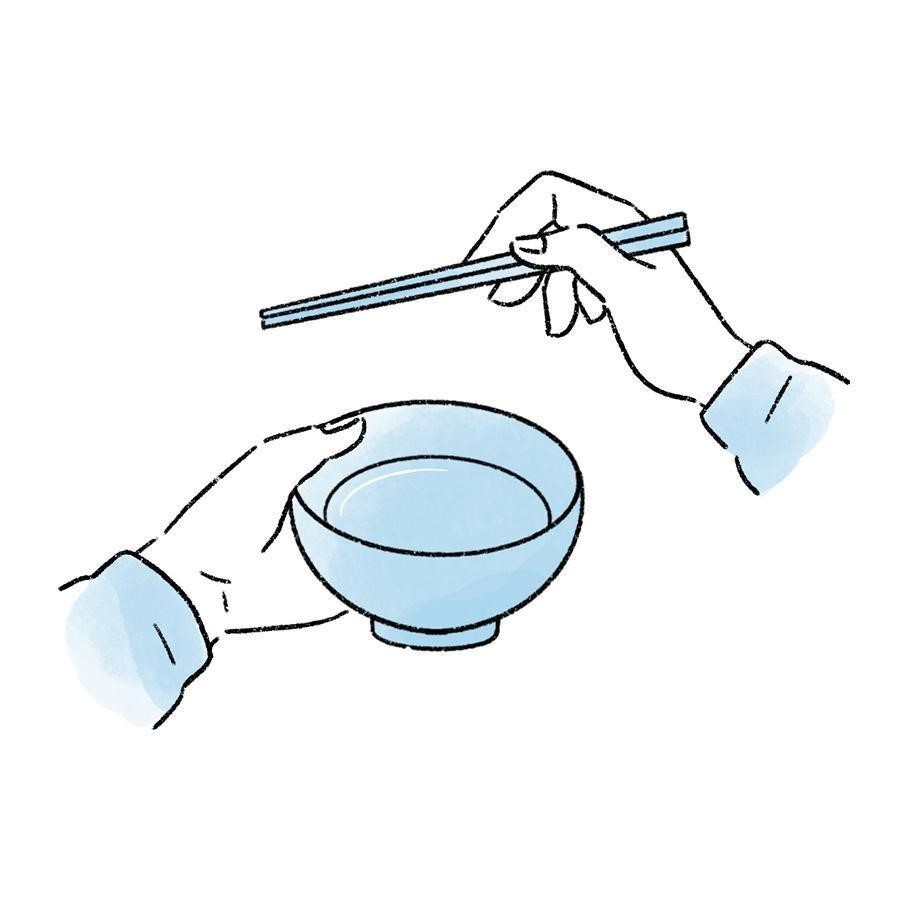

お茶碗やお椀は両手で持ち上げていただくのが基本のマナーです。食べる時は、両手でお椀を持ち上げた後、お箸を取りましょう。お椀を下ろす時は、先にお箸を置いてから、両手でお椀を下ろします。少し複雑な動きですので、慣れていない人は事前に練習しておけるといいですね。

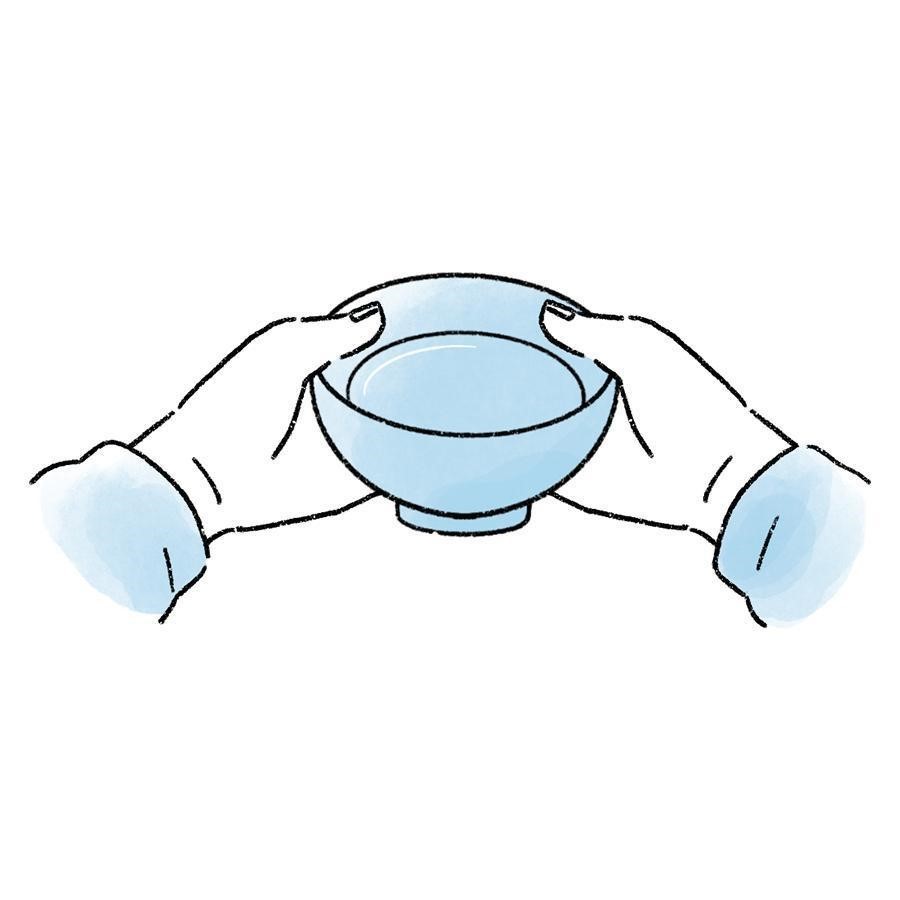

1.両手でお椀を持つ

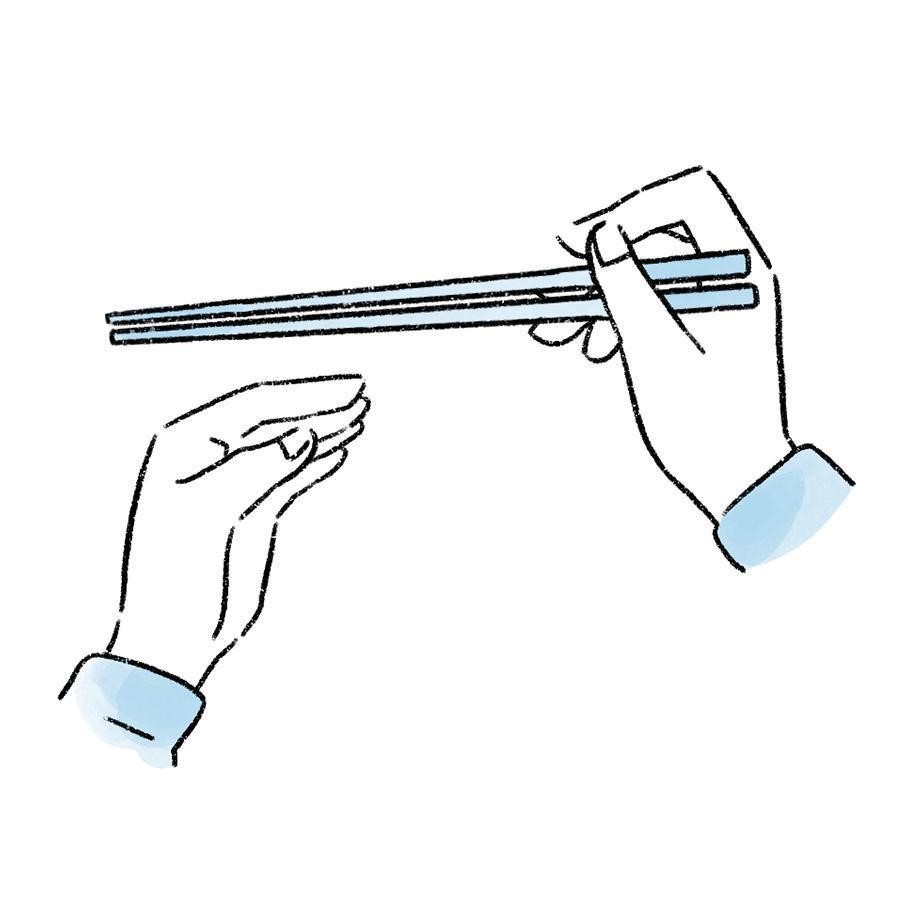

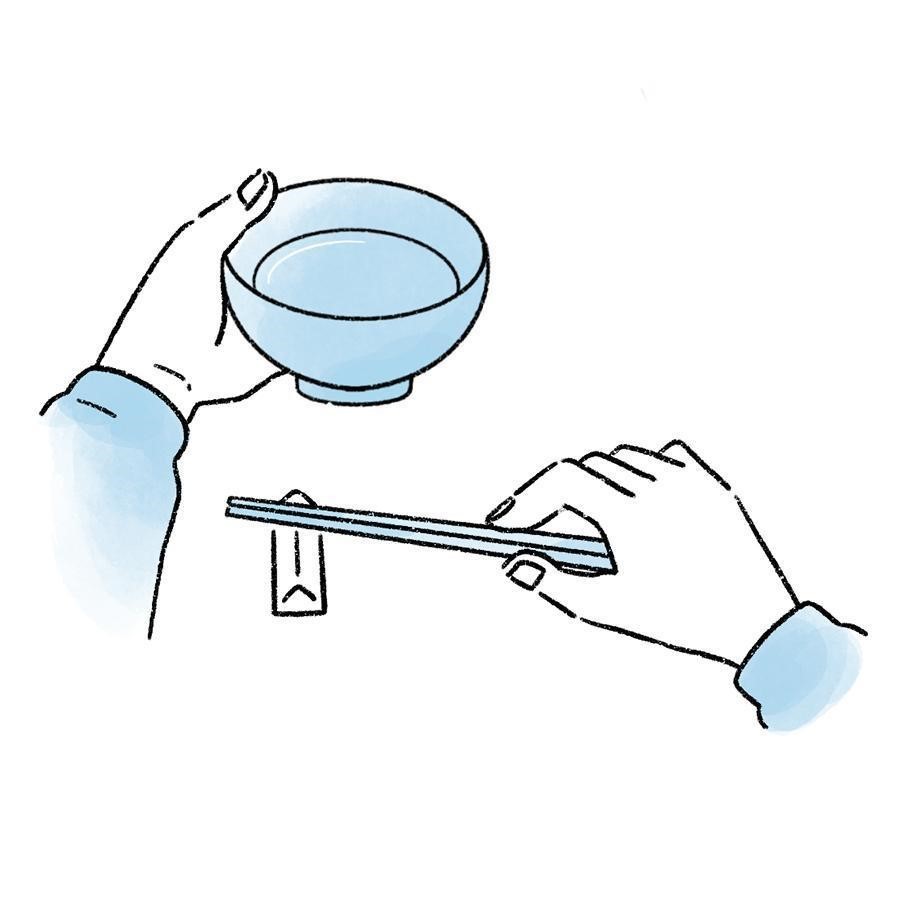

2.利き手と反対の手でお椀を持ち、利き手でお箸を上から取って持ち上げる。

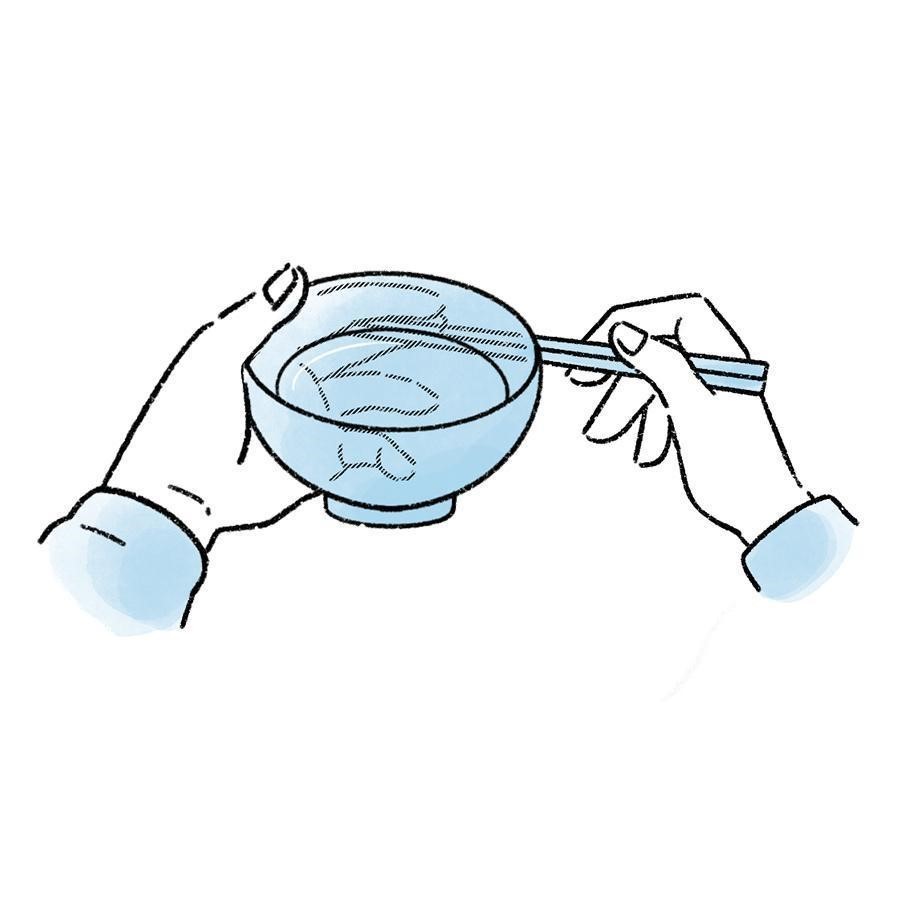

3.お椀を持っている手の人差し指と中指で箸の先の方を挟み込むようにして持ち、利き手をすべらせて、箸を持ち替える

祝い箸の正しい使い方は?

祝い箸とは、お祝い事の席でよく使われるお箸のこと。特徴は、普通のお箸と違って、両端が細い「両口箸」であることです。片方を人が食べるために使い、もう片方を神様が食べるために使うと言われていますので、片方だけを使うようにしましょう。

お箸を置く場所は?

自分が使ったお箸は、かならず箸置きの上に置きます。小皿やお茶碗の上に箸を渡す「渡し箸」は不作法ですし、相手のほうに箸先を向けるのもマナー違反です。もし箸置きが用意されていない場合は、割り箸の袋を折って箸置きの代わりにしても構いません。普段の振る舞いが出やすいところですので、自宅でも箸置きを使う習慣をつけておくのがいいですね。

おせち料理を自分のお箸で取ってもいい?

これは料理を振る舞う側が用意するものですが、おせち料理には「取り箸」が置かれているのが一般的です。料理を取る時に取り箸を使えば、その場にいる人たちが皆気持ちよくいただけるはずです。料理を振る舞う側は、取り箸の準備をお忘れなく。

なお、祝い箸で料理を取る時にクルッと返して「返し箸」にする人がいますが、これはマナー違反です。そのための両口箸ではありませんので、返し箸をしないように気をつけましょう。

美しい振る舞いを身につけておけば、お呼ばれされた先でも好印象を与えられるはず。これを機に、基本的なお箸の使い方をおさらいしておきましょう!

取材・文=吉田あき

<第9回に続く>

末永貴美子(すえながきみこ) 日本庭園を有する800坪の屋敷で、実業家の祖父と茶道家の祖母の影響を受けて育つ。日本の文化や文学に興味を持ち、着物についても深く学ぶ。一般企業に勤めたのち、心理学やパートナーシップ、美容などさまざまな分野を学び、多くの人と出会う中で内側からにじみ出る品格、美しさを一生かけて追求したいと考えるようになり、品格のある女性になるためのマナースクール「美礼塾」を立ち上げる。テーブルマナーを中心に発信するInstagramやLINEセミナーも人気。著書は『ふだんのふるまい帖 ふつうに生きているだけで、一目置かれるひとになる』(KADOKAWA)。 Instagram:@kimiko.suenaga