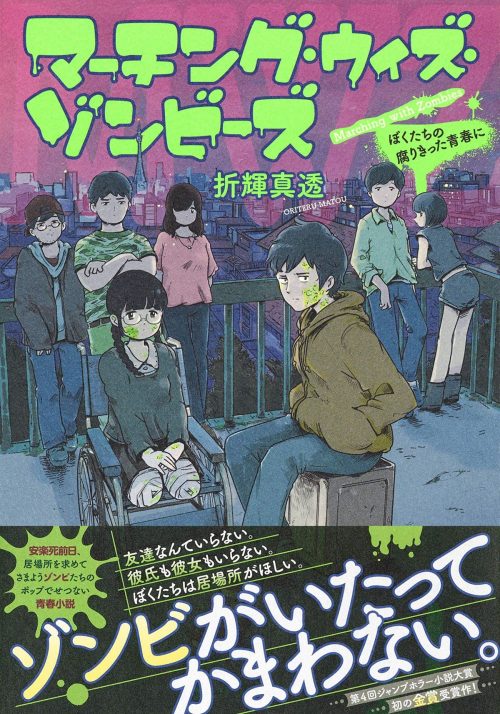

こうして、僕はゾンビになった。/『マーチング・ウィズ・ゾンビーズ ぼくたちの腐りきった青春に』①

公開日:2019/6/21

フィッツジェラルドに憧れるフツメンの大学生・藤堂は、文芸部でラッパーの松尾先輩、モデルでイケメンの白石、元ラグビー部の水口と一緒にゾンビを見に行った先で襲われ、“ゾンビウィルス”に感染してしまう。内臓から少しずつゾンビ化し始めた藤堂は、医者のすすめで入った自助グループ「ゾンビの会」で、足を切断した少女・星宮と出会い、どちらかが「ステージ5」のゾンビになったら殺す約束をしてしまう。そのうち藤堂は自分も「ステージ5」が近いのを知り、最後の青春を謳歌しようと決意。その過程でバンギャみたいな女子大生・江波と知り合い、彼女も文芸部の部室にたむろするようになるが、とある失敗で皆がバラバラに……。

なにかに夢中になれず、固い絆で結ばれた友達はおらず、彼氏も彼女もほしくない…でも、どこか居場所がほしいと願う人たちに捧ぐポップでせつない青春ゾンビ物語。

松尾晃先輩に捧ぐ

先輩がこれを読んでいる時、僕はもう死んでいる。もし生きていたら、恥ずかしいから殺してほしい。

さっき、ネットで〈藤堂翔(とうどうかける)〉って検索したらさ、僕の失踪がちょっとしたニュースになっていたよ。ゾンビ化進んじゃってるから、見つけたらすぐに通報してくれって。

一体、おまえ、どこ行っちゃったんだよ、って先輩は思ってるよね。

いや、それ以上に、僕がこうして筆を執っていることを不思議に思ってるのかもしれない。

まあ、理由はそのうち書いてくよ。今はその時じゃないからさ。

その代わり、真実だけを書き記していくって、あらかじめ宣言しておく。僕が今に至るまでの出来事を、嘘偽りなく書いていくって、先輩に約束しとく。

意味ありげな前置きも終えたし、埼玉の廃病院を訪れた夜から始めるね。

それは春――。

散り終えた桜を眺めながら、大学二年目もなんとなく始まったなって季節。

◇

僕は走っていた。スマホのライトを頼りに、木々が作り出す暗闇の中を。

木の根っこや地面のくぼみを跳び越え、カモシカも一目置いちゃうほど加速していた。

立ち止まれば人生終了。誰だって命より惜しいものはない。

木の陰からぬっと白い顔が現れる。

そいつが同学年の白石修二(しらいししゅうじ)だということはわかっていたよ。渋谷でスカウトされて読者モデルをやっているあいつはさ、スマホのライトに照らされても羨ましいくらいにイケメンだったからね。

僕は勢いを殺さないまま跳躍し、足を振り上げた。ゾンビと間違えたって理由でさ、あのイケメンフェイスを合法的にぶっ潰せる絶好の機会だったんだ。

白石も同じことを考えていたらしい。もっとも、僕は顔面偏差値を学力偏差値が上回るメンで、そしてあいつが振り上げたのは木製バットだったけど。

バチンッ、と互いの悪意を相殺。

着地する僕に、白石は前髪をかき上げながら、

「焦ったー。おまえか。てっきりゾンビだと思ったわ」

「無事だったんだな、白石」

僕は白石が隠れていた草陰に身をひそめた。

そこには先輩も合流していたよね。いつもみたいにキャップを後ろ被りにしちゃってさ、ぶっきらぼうな表情でメガネをかけるその姿は相変わらず汚らしかった。その時はなにも言わなかったけど、やっぱり『サイタマノラッパー』観たんだなって確信したよ。ラッパーみたいな格好もそうだし、わざわざ埼玉を選んじゃうあたりもね。まあ、僕は先輩の無精髭に隠れたピアス穴が気になっていたけどさ。ゾンビに噛まれて、緑色の腐った体液が垂れていないかって。

先輩はスマホで動画を見ていた。ついさっき録画したものだ。

そこは廃病院の地下室。

スマホのライトで丸く切り取られた世界には、名前も知らない様々な医療器具、老朽化のせいで所々剥がれた壁、DQNの落書きが次々に映し出されていった。

そして、光の輪っかは一人の女性を照らし出す。

隅っこにしゃがみこんだ、真っ白な痩身の女性――その後ろ姿。

……ヤバかったよね。真っ裸。ゾンビ化が進むと、ちょっとした摩擦で皮膚が剥離してしまうため、本能的に自分で衣服を剥ぎ取る人も多いらしいんだ。

女性がピクリとして動きを止め、ゆっくりと振り返る。

真っ黒に腐敗した歯茎が黄色い歯をがたがたにし、その隙間から緑色の腐った体液が糸を引いていた。そこに混じった赤は、彼女が先ほどまで貪っていた犬の血だ。それもチワワ。可哀想に、臓物を食い散らかされたチワワは、彼女の足下で目を真っ白にしながらピクピクと痙攣している。

女性は僕らを見つけると、「うがぁ」と口を開け、襲いかかってきた。

映像はそこで終わっている。続いていたら、もうここでエンドロールが入るもんね。

白石は呆れて首を横に振る。

「心霊スポットにすべきだった」

「幽霊‼ いいね‼ 俺、それ、賛成‼」

能天気にライムを刻む先輩を現実に引き戻すように、がさがさっと草が揺れる。

すかさず木製バットを構える白石を、僕は「待った」と手で制した。白石は鼻をすんすんと鳴らし、顔をしかめてから木製バットを下ろした。

草をかき分け現れたのは、よく陽に焼けた筋肉ムキムキの男だ。ソフトなモヒカン、黒のタンクトップに迷彩柄のカーゴパンツという軍人みたいな格好だけど、口元に締まりがないせいで、いかつさがどこかに消えている。

そう、これが水口哲夫(みずぐちてつお)だよね。

先輩はワキガだって言っていたけど、水口はワキガじゃない。これは汗腺に詰まった油脂の臭い。ああ、ただ、汗臭いだけなんだ。ラグビー部を辞めてからもプロテインを常用しているからか、とにかく臭い。いつもつけてるこの安っぽい香水も、ホント、なんなんだよって感じ。

水口は僕らを見つけると、「へへっ」と殊勝に笑い、

「あいつ、マジでくせーな」

僕と白石が真顔で聞き流す中、先輩は咳払いをしてみせる。

「はめられたみたいだな。ほら、地下室へのドアは閉まっていただろ? 誰かがあいつを閉じ込めていたんだよ。ネットの噂に踊らされた俺らをゾンビ化してやろうってな。好奇心を弄ぶ腐った社会に、俺らは生まれ落ちたんだ」

先輩の推理は正しい。地下室へのドアの鍵は、内側からは手動で開閉できるようになっていたけど、あのゾンビが鍵をかけられるわけがない。僕らを罠にはめた犯人は、鍵を持ち去ったどこかの誰か……。うん、意味深な言葉もガンガン入れてく。

白石が鼻で笑いながら、

「所詮、ゾンビだろ? 倒せばよくね? 皆、ワクチン接種してるっしょ?」

僕らは黙って白石を見つめたよね。この状況で常識人ぶるのかってさ。

さすがの白石もしゅんと萎れ、

「……俺も打ってない」

あれだけ公共放送で流されていながら国民のワクチン接種率は約三十パーセント。予約しても二時間待たされるし、ゾンビが身近になりすぎた今、僕らは危機感に欠けていた。

先輩はポケットからピッキングに使った針金を取り出した。これじゃねえや、と続けて出したのが、コンビニで貰った割り箸。先輩はそれをパキッと分けて、そして半分に折る。

「さっき通報したら、すぐに特殊衛生処理班を派遣してくれるということだ。そいつらが遺体袋に包んで焼却施設へ搬送するまで、決してゾンビには手出ししないようにと念押しされた。問題は、遺体袋がいくつ必要か……」

合計四つの木の棒の端を、先輩は手で隠すようにして僕らに差し出した。

「一つだけ赤い印がついている。それを引いたやつが囮になり、ゾンビを引きつける。これでいいな」

僕と白石は真っ先に棒を引き抜き、先輩も一本引いてから、余った最後の一本を草陰に投げ捨てた。

「やったな、水口。おまえが英雄だ」

「クソ‼ おまえら全員、腐ってやがる‼」

悪態をついた水口は立ち上がり、そのまま林の中へと消えていった。

「はぁ……やっとまともに息できる」

逃げていく水口を見送りながら白石がそう呟くと、先輩は手をパンッと合わせた。

「まあ、俺らじゃあいつを取り押さえることはできない。後世に名を残す真の勇者は、この三人の中から決めよう」

先輩は拳を突き出し、

「じゃんけん――」

白石が勝った。

逃げようとする白石の腰に僕が抱きつくと、泣きわめく彼の後頭部に先輩が木製バットを振り下ろした。白石はがっくりと気絶し、四肢を伸ばして動かなくなった。

……あっ、ここまでやっちゃうんだ。

「大丈夫だ、藤堂。そこんとこはよく考えてある」先輩は木製バットを投げ捨て、頷いた。「ゾンビに喰われりゃ、誰も俺らを疑わねーよ」

「……もう一発いっときません? ほら、白石がゾンビ化するかもしれないじゃん? 脳みそ完全に破壊しとかないと」

「その論理はつえーな」

先輩は木製バットを拾い上げた。……が、振りかぶることはしなかった。

林の奥から「うがぁ」という叫び声が聞こえてきたのだ。

ザザザザッという足音はすぐに大きくなっていき、闇の中からゾンビが現れる。

「やべぇ‼ 逃げるぞ、藤堂‼ 白石の犠牲を無駄にするな‼」

僕らは慌てて走りだした。

ゾンビは白石に目もくれず、こっちに疾走してくる。

「うわっ‼ 先輩‼ こっち来る‼」

そう叫びながら、僕は並走する先輩の足を思いっきり蹴り払った。

……悔しいよね。僕は先輩の木製バットを華麗にかわしたけど、先輩は僕の足をかわせなかったんだから。

豪快に頭から地面に突っ込んだ先輩は、根っこに額を強打して気絶した。

助かった。その時の僕はそう思ったね。

でも、ゾンビは追いかけてくるんだ。

先輩の背中を踏んづけて、緑色の腐った体液を吐き散らしながら、あいつは僕めがけて走ってくるんだ。

後から聞いた話なんだけど、あのゾンビの目はもう水晶体が腐って白く濁っていたからなにも見えなかったんだってさ。自分の腐敗臭に嗅覚も麻痺していたから、水口の強烈な体臭に気付くこともなかった。僕の足音と息遣いだけが頼りだったんだ。

「ぬわ――――っ‼」

背後からしがみつかれるようにして、僕は地面へ叩きつけられた。

咄嗟に仰向けになって、僕はゾンビの顔面を殴りつけた。でも、あんな栄養失調の身体のどこからそんな力が出るのかってくらい、ゾンビは僕を押さえつけて放さなかった。食らいついてくるそいつの首を両手で掴み、苦味すら伴う腐敗臭がまき散らされるその口から、僕は必死に顔を背けた。

ふと、ゾンビの身体から力が抜けた。

ゆっくりと目を開けた僕は、彼女の瞳から流れる涙を見逃さなかった。

今ならハッキリとわかる。あの時、あのゾンビはなにか言ったんだ。声は出なかったけど、変色した毛細血管が黒い菌糸のように浮かび上がるその唇が、微かに残った自我でふるふると動いていた。

「…………なに?」

「うがぁ‼」

ゾンビが一層口を大きく開けたその瞬間、ぐしゃっという音を立て、咽頭を突き破って木の棒が顔を出した。

僕はゾンビを押しのけた。そいつの後頭部には木の棒が刺さっていた。

手をパンパンとはたきながら僕を見下ろしてくる男に、英雄という言葉の本当の意味を思い知ったね。

「水口‼ おまえは見捨てないと思ってたよ‼」

「後で皆に伝えとけよ、俺の武勇伝」

孤独な大学生活を送る僕にはちょっと難しいよね。

僕が顔についたゾンビの体液を拭っている脇で、水口は「まだ動いてやがる」とゾンビの肩に手を伸ばした。反応を確かめようと肩を揺さぶる水口の手に、ゾンビの皮膚は水面に浮かぶ油膜のように貼りついた。緑色の粘液を糸引かせるその隙間から、むわっと漂う悪臭に、僕は思わずえずいたね。

ぐるる、とゾンビの腹部が音を立てて蠢いた。

水口は「ふぅん」と研究者のように鼻を鳴らし、木の棒を拾い上げる。

「やめとけよ、水口。腐敗ガスが溜まってんだ。破裂したらどうする」

「まあ、見てみようぜ」

水口がゾンビの腹部を木の棒の先で突っついた瞬間――。

なにかが、そこから飛び出した。

間一髪で水口は身をかわしたけど、それが牙を剥いたチワワの頭であると僕が気づいた時には、僕は肩に噛みつかれていた。

こうして、僕はゾンビになった。