今、日本の企業が“哲学”を求める理由… 職場の問題解決に必要な能力とは/『哲学シンキング』①

公開日:2020/3/18

今後5年10年のビジネスは“問題解決型”の能力より、“課題発見型”の能力が重視される時代になる――。次の課題を見極める力を高め、世界のトップ人材に求められる新時代型の能力を身につけるための思考メソッド「哲学シンキング」を紹介します。

はじめに 哲学的思考力が5年後、10年後のビジネスを動かす

「売れる商品を世に出したい。だけど、どこから考えはじめたらいいのでしょう?」

「新企画のアイデアはいろいろ出しているんですが、どれもありきたりで、そもそも『何がよいのか』、よくわからなくなってきました」

「これまでの方法で、ほんとうにひとびとの意識や価値観を調べられているのか、確信が持てないんです」

「『働き方改革』って言うけれど、何をどうしたら成功なのでしょうか?」

これらはいずれも、企業のひとたち、それも管理職やプロジェクトリーダーのひとたちが、真剣にぼくに相談してくれたことです。

世界の情勢が複雑化し、5年後、10年後も見通せないなか、企業もそこで働くひとたちも、自分たちが進むべき道を本気で模索しています。

若いひとたちだって、いっしょです。

「もうすぐ就職活動だけど、将来、自分は何をしたいのかわからなくて……」

「まわりのみんなはどんどん成長しているけど、どうやったらあんな知識や経験を身につけられるんですかね?」

「この2、3年楽しかったけど、いまの仕事を、ずーっと続けていいのでしょうか?」

これらは、大学の生徒や卒業生から受けた相談です。

ぼくは大学で教鞭(きょうべん)をとっていますが、250人が受講している授業で「なにか悩んでいることがあったら(毎回授業の終わりに集めている)アンケートに書いていいよ」と言ったら、翌週から数十件もの、相談ごとが殺到。

以後、ぼくの授業の冒頭は「人生相談コーナー」になっています。

みんな、ふだんは口に出さないけれど、じつはいろんなことで悩んでいるんですよね……。

ともあれ、年齢も、性別も、職業も違うなか、企業のひとたちにも大学生にも共通していることが、1つあります。

それは、「どこに答えがあるかわからないような問題、どうやって考えたらいいんだろう?」ということ。

そもそも「考え方」がわからないという点です。

なぜ哲学が「使える」のか?

博士号を取得したのち、研究者として堅実なキャリアを突き進んでいたぼくは、あるとき一念発起して、世の中でもっとも役に立たないものの代名詞を事業内容に、株式会社を設立しました。

商品「哲学」

職種「哲学者」

「??? これが売り物になるの?」と思われるのも無理はありません。

一般的な哲学者のイメージは「大学のなかで難解な議論を戦わせている浮世離れしたひとたち」……という感じでしょう。

にもかかわらず、いまやぼくたちは「リクルート」「ライオン」「パルコ」「パーソルキャリア(doda)」……などなど、日本を代表する大手企業のプロジェクトで、ワークショップや専門的なコンサルティングを実施し、哲学を“納品”しています。

いったい何をしているのか?

どうして、いま、日本の企業が「哲学を求めている」のでしょうか?

よく、ビジネスの現場では、

「そんなこと、ひとに聞かないで、自分で考えろ!」

「誰かに言われないでも、自分の頭で考えて行動しろ!」

こんなふうに言う人もいます。でも、「自分で考える」って、どうやったらいいのでしょう?

たとえば、「人生に意味はあるのか?」という問い。

こんな「哲学っぽい問い」を前にしたら、多くのひとは、ただただ途方に暮れてしまうのではないでしょうか?

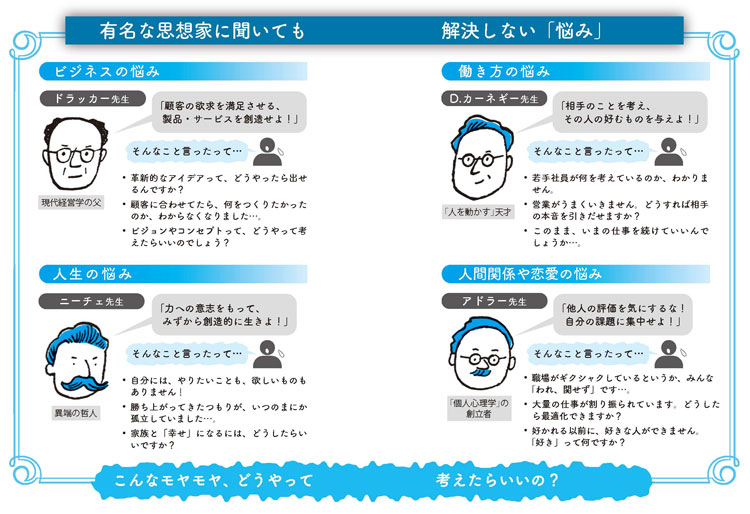

考えてみようとしても、モヤモヤ、グルグル思考が空回りするだけ。

どこからどうやって考えたらいいのかさえわからず、スタート地点にすら立てない。

なかには「そんな問いに答えなんてあるわけがない」「考えても仕方がない」「そんなこと考える暇があったら、さっさと仕事したほうがいい」と、なかば腹を立てつつあきらめるひとも、きっといるでしょう。

では、次のような問いはどうでしょうか?

「生活者は、何に究極的な価値を見いだしているか?」

「ひとびとを魅了する斬新な企画とは、どんな企画か?」

「みんなが働きやすい平等な職場とは?」

いずれの問いもビジネスにかかわる本質的な問いですが、みなさんなら、これらの問いについてどのように考え、どんな答えを出しますか?

おそらく「ただ1つの正解」など存在しないでしょう。

だからといって、「モヤモヤ」にフタをし、思考を放棄してしまってもよい問いでしょうか?

実際の現場の問題はもっと複雑で、深刻かもしれません。

「生活者の隠れた本音を引き出せ」とトップダウンで言われたけれど、たいした成果が期待できないと思っている「お決まり」の方法で調査するしかない。

「ひとびとを魅了する斬新な企画を立案せよ」と社命が下ったが、「見せかけ」のものでしかなく、何が本質を突くコンセプトなのかわからなくなっている。

「ジェンダー平等で、みんなが働きやすい職場を実現せよ」というものの、よかれと思ってした提案は面倒がられ、売り上げや作業効率を落としてはいけない制度や雰囲気がある。

不条理とも言えるこういったジレンマが、みなさんのまわりにも1つや2つ、あるのではないでしょうか?

いま、ビジネスの現場では「すぐに解決策が出せない問題」や、「問題が複雑にからみあい、何を課題として設定すればいいのかわからない問題」が、山積しています。

「問題解決」が必要であると同時に、これを実行すれば問題は解決すると確信できるような「課題発見/設定」が必要とされているのです。

この本で紹介する「哲学シンキング®(哲学思考)」は、ビジネスや日々の現場で現れる、さまざまなモヤモヤの糸をひもとき、思考を前に進めるためのメソッドです。

あなたの人生、仕事、人間関係……、どんな状況であっても、なにか解決すべき問題が出てきたり、さらには自分のささやかなアイデアを大きく実現させたりしたいときにも、このメソッドが役に立ちます。たとえば、

「そもそも、何に悩んでいるのかさえ、わからない」

「新しいことを始めるのに、どこから手をつけたらいいのかわからない」

といった場合。そんなときこそ、このメソッドは絶大な効力を発揮します。

本書で哲学シンキングを習得すれば、言葉にもならなかったモヤモヤを筋道を立てて語れるようになったり、解決すべき問題の真因をつきとめ、適切に課題設定したりすることができるようになります。

ひとは、ハッキリと対象がわからないものに不安を覚えるものです。

解決すべき問題や、日々の悩みの大半は、問題を解く前に適切に課題設定することでスッキリするとともに、解決の糸口も見いだせるようになります。

でも……「哲学ってむずかしいんじゃないの?」「哲学に答えなんてないんじゃないの?」といぶかしく思う人がいたら、それは半分正しく、もう半分は間違っています。

哲学は、「考え方/思考」の総合学。

実際、哲学は、どこまでも深く掘り下げて考えることができるので、掘り下げれば下げるほど、難易度は上がります。

その思考の根っこはどこまでも続いているので、その意味では、哲学は理解不能に感じられるかもしれません。

一方で、この世のあらゆるテーマについて、あらゆる手を使って掘り下げるのが「哲学」だとすると、哲学は、多くのひとびとに紡(つむ)がれながら、2500年以上の時間をかけ、さまざまな「考え方」を生み出してきました。

じつは、新しい考え方を見つけることによって、それまでの問題を別の視点から見つめることができるようになったり、より広い視野のもとで、解決困難に見えた問題が解消されたりします。

哲学は、長い歴史のなかで人類が開発してきた、問題解決のための道具箱でもあるのです。