他者とは本当に「連帯」できるのか? 上野千鶴子さん×鈴木涼美さんの往復書簡に見る、連帯のかたち

公開日:2021/8/6

シスターフッド、という言葉をよく見聞きする。

けれど未だ、その「かたち」がわからない。

「女性の連帯」とはどんなかたちをしているのだろう。横並びになって手を結んでいるイメージだろうか。革命のように戦うイメージだろうか。どれもこれもピンとこない。

そもそも「女性」と一括りにされても、他のジェンダー同様に「女性であること」だけを理由に気が合うケースのほうが少ないだろう。立場の違いによって利害が一致せず、会ったこともないのに「合わない」と言いきれてしまうような人と、たとえば手を携えて同じ目標に向かって戦うことなど、不可能な気がする。

連帯の意味もわかっていない人間には、「今こそ女性の連帯を!」という呼びかけが空疎に響く。何もかもが異なる「私たち」は一体何を共有できるのだろうか。

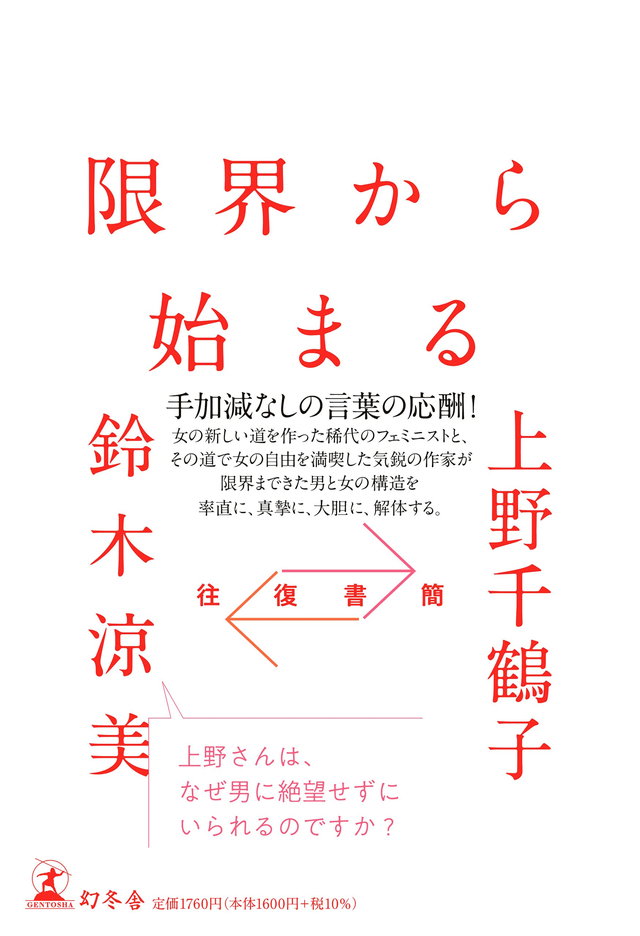

『往復書簡 限界から始まる』(幻冬舎)は、社会学者の上野千鶴子さんと鈴木涼美さんが約1年間に亘って交わした往復書簡を1冊の本にまとめたものだ。「母と娘」「恋愛とセックス」「結婚」「承認欲求」「フェミニズム」といった12のテーマを軸に〔手加減なしの言葉の応酬〕が繰り広げられていく。

往復書簡は、鈴木さんの「限界」の告白から始まる。

「被害者」に括られうる経験を数多くしながら、「被害者」というレッテルを突っぱねて闘うことに挑んできたこと。しかし、今では若い女性の多くが「被害者であることを恐れない態度」を表現しようとしていること。自分の態度は女性たちとの連帯や運動に水を差してしまうものではないかということ。そして、そもそも女性差別の被害があったことを認めることになぜこれほどまでの抵抗があるのかということ。

それに対して、上野さんは「被害者」と呼ばれたくない気持ちは「ウィークネスフォビア(弱さ嫌悪)」だと指摘し、〔こんな女性ほど、男にとってつごうのよい存在はありません〕と一蹴する。

被害者と呼ばれたくない、という気持ちを抱えている人はほかにもいるだろう。少なくとも、私はそうだった。あくまで闘う手段のひとつで、強さだと思っていたことが弱さであり、〔男にとってつごうのよい〕ことだと告げられて、過去から現在にかけての足場を崩されるような心地に息が苦しくなる。しかも、核を撃ち抜かれているのが、私の中では「強い女」の鈴木さんだったという事実に動揺し、寄る辺なき想いで本を前に呆然とする。

そんな中、上野さんはこう言い添える。

こんな心理的機微がよくわかるのも、わたし自身が過去にミソジニー(女性嫌悪)の「エリート女」だったことがあるからです。

*

その後も続く〔手加減なしの言葉の応酬〕では、「痛み」を伴う吐露が、女が置かれた構造を大胆に解体していく。

女も性に能動的であることを証明するために自分のカラダを使ったこと、性の対象にはなっても恋愛の対象にはならないだろうという不安、書き手自体がメディアにおける消費財であること、そのことがわかっていて何とかしようと思っても難しいこと、家族というユニットに属さないことがこんなにも不安だと思ってもみなかったこと、だからと言って結婚も家庭も女の人生の〔安全保障財〕にはならないこと。

手加減なしの言葉は相手だけでなく、自分にも向く。相手の傷を抉った刀で己をも刺す。貫かれた刃の先が読み手をも刺す。痛む。誰もがこの痛みから無関係ではいられない。しかし、その痛みにはどこかカタルシスと呼んでもいいような癒しが宿っている。

一本の刃が身体と身体を貫き結んでいるからではないか。立場も利害も違うはずの「私たち」を結ぶのは、痛みではないか。

「フェミニズム」の章で、鈴木さんはフェミニズムの印象について〔薄くて大きいカラフルなカーペット〕に喩えながら、こう表している。

今私が持っているフェミニズムの印象はというと、薄くて大きいカラフルなカーペットのようなもので、その中に織り込まれるあらゆる糸のうち、いくつかの端は、自分に接続されているものと思っています。理想を言えば、もっと早く広い土壌の中の糸一本を掬い上げられる能力があれば良かったと思っています。

こういう時に、女性たちをかろうじて繋ぐ細い糸のようなフェミニズムなら、障壁を感じる女は最早いないでしょう。(中略)いずれにせよ私はフェミニストという言葉自体の持つイメージは、それくらい細い糸のように比較的誰でも届きやすく握りやすいものであって欲しいと願っています。

*

シスターフッドの「かたち」がわからなかった。

背景が違うにもかかわらず「女であること」だけで「連帯」などできようがないと思ってきた。

しかし、フェミニズムがいろいろな糸で織られたカーペットなら、それぞれがなす多様な生き方は選択肢を増やすことであって、違いは本来対立を生まないはずだ。糸が交差するとき、近しい境遇や選べなかった人生に触れて痛みを覚えることはあっても。

近しい痛みを抱えている人は「仲間」だよね、などと慣れ合うつもりはない。しかし、それでも、「私たち」を結ぶものがあるとしたら、それは痛みではなかろうか。

寄りかからない。支配しない。ときに批判することもある。そういう連帯の仕方も可能かもしれないと、往復書簡が教えてくれた。

文=佐々木ののか、バナー・イラスト=Ikeda Akuri

【筆者プロフィール】

ささき・ののか

文筆家。「家族と性愛」をテーマとした、取材・エッセイなどの執筆をメインに映像の構成・ディレクションなどジャンルを越境した活動をしている。6/25に初の著書『愛と家族を探して』(亜紀書房)を上梓した。

Twitter:@sasakinonoka