大手ビールメーカーが後追い! 世界一売れている老舗・木内酒造の「クラフトビール」、世界30カ国に拡大する圧倒的強さ

公開日:2015/6/18

いま、クラフトビールが大ブームだ。ビール党からは、そんなのとっくだよ、という言葉がかえってくるかもしれない。クラフトビール=“小さな醸造所で、職人が作るビール”だが、最近ではそれほどお店を選ばずに手軽に飲めるようになった。中でも、「よなよなエール」「COEDO」などは、缶も販売されていて、街のスーパーやコンビニエンスストアでも買える。フルーティで、芳ばしい、度数もいろいろ。ホップをふんだんに使い苦味が効いた「IPA(インディアペールエール)からすっきりした喉ごしが特徴の「プルスナー」など、その味のバリエーションは無限だ。“いつもとちょっと違う味”を楽しむ、コーヒー豆や茶葉を選ぶときのように、ビールもタイプから選ぶ。巷では、そんなビールで人生を潤わす愛好家たちを“BEERNISTA(ビアニスタ)”と呼ぶんだとか。

そもそもこの人気に火がついたきっかけとは? 数年前までは、その名を「地ビール」とし各地の小さな工場でつくられた“地方のおみやげ”のイメージが強かった。ドイツ発祥のビールの祭典「オクトーバーフェスト」が日本に定着するようになって、王道のビール風味とは違う、少し変わった味わいを我々日本人も受け入れられるようになったことも要因のひとつだろう。いまとなっては、「クラフトビール」は、スタイリッシュで、デザイン性の高いラベルと味のバリエーションがもてはやされ、ついには、ビール業界大手のキリンやサントリーが参入をはじめた。

出版界でもビール本は熱い。『ビール職人、美味しいビールを語る』(山田一巳、古瀬和谷/光文社)や『THE CRAFT BEER BOOK』(エイ出版社)など、既刊のものから、6月には、『日本のクラフトビール図鑑』(マイナビ)や『クラフトビール革命 地域を変えたアメリカの小さな地ビール起業』(DU BOOKS)、『ビールの達人が教える 目からウロコ ビールのABC』(藤原ヒロユキ)、『新しいクラフトビールの教科書』(プレジデント社)…と刊行ラッシュが続く。

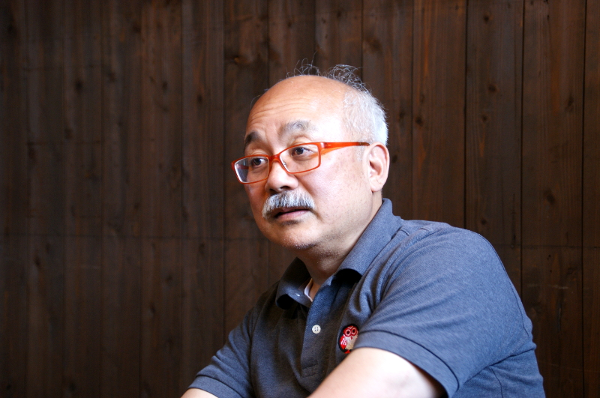

そこで、ダ・ヴィンチニュースは、クラフトビール界の動向をキャッチすべく、NY一の人気を誇るといわれるクラフトビール「常陸野ネストビール」の醸造元、茨城県那珂市の老舗酒造会社「木内酒造」へ向かった。5月、周りを見渡せば植えたての稲が広がる田園に、ぽつりぽつりと見える日本家屋。最寄り駅(JR水郡線常陸鴻巣駅)に駅員の姿はない。もちろんICカード「Suica」は使えないド田舎だ。そんな那珂市の地元企業から生まれた「常陸野ネストビール」の顔として、世界を股に掛ける木内酒造取締役の木内敏之さんにお話を伺った。(DN編集部)

96年、地ビールブームの中で「常陸野ネストビール」誕生

約200年の歴史を誇る茨城県那珂市の老舗酒造会社「木内酒造」。長年、地元に愛された日本酒「菊盛」の醸造を続けてきたが、1995年に全国で地ビールブームが巻き起こると、同社も「常陸野ネストビール」醸造に乗り出すことに。やがて同社のクラフトビールは世界進出を目指し、英国をはじめ各地のビールコンテストで数々のタイトルホルダーとなる。今や国内では他社の追随を許さないトップランナーとして走り続けているのだ。

木内氏がビール醸造に着手した理由は地ビールブームばかりではなかった。日本酒は夏場が仕事の端境期となる。「社員の夏場の雇用確保」のために、地ビール醸造はそのためにも格好の事業だった。しかし、ビール醸造は一筋縄ではいかないものだ。莫大な設備投資が必要で、そのノウハウも暗中模索。大手ビールメーカーからはビール醸造の教えを受けることができず、米国人のブルワー(ビール醸造者)を雇い「常陸野ネストビール」を1996年に販売にこぎつけたのだ。

-

常陸野ネストビールを楽しめるBarが併設されている

-

レストランも併設された第一工場敷地内の蔵は風情がある

麦汁を生成するための仕込み装置が並ぶ。2008年に増設した「額田醸造所」にて。同所では、ウイスキーの製造もスタート。「熟成させ10年後に飲みたい」と語った木内氏。

地ビールブーム当初は全国で400社ほどが醸造を手掛けていたが、当時はレストランを併設して地ビールを提供するスタイルが主流だった。しかも、最初はコピービールと呼ばれるそれぞれのカテゴリーに合ったビール作りが喜ばれる時流。だが、木内氏は根っから「人と同じことはしない」質、同社は発売当初から「世界に通用するビール」を目指し、「新しい味」「意外なフレーバー」に挑戦し続け、異端の道を歩み続けてきたのだ。

「常陸野ネストビール」はラベルも特徴的だ。クリっとした目が愛らしい「フクロウ」をモチーフとしたロゴ。当初は、本社所在地の鴻巣(こうのす)にちなみ「コウノトリ」も候補にあがったが、ヨーロッパではコウノトリ=泥棒という悪いイメージがあって不採用に。3社によるデザインコンペがあり、最初に目にした現在の「フクロウ」を見てすぐ「これだ」と決めたと木内氏は語った。「英語表記」がラベルに入った、19年前の誕生当時から全く変わらないコンセプトとデザイン。イメージ戦略でも当初から世界相手に自社ビールの販売を見据えていたことが分かる。

地ビールブームが終焉し、「倒産を覚悟した」が、海外進出という選択が好機に

「フクロウ」のロゴがはいったポロシャツを着る木内氏。実は“ワイン派”だとか!?

だが、その歩みは順風満帆とは言えなかった。地ビールブームも1998年にはその火は消えてしまう。年間生産量は、今なら2日間で出荷できるレベルまで落ち込む。木内氏は「倒産を覚悟した」というが、「国内がだめなら海外で売るしかない」と事業転換したことが功を奏し、早くもその年、米国で行われた世界最大のビールコンペティション「ワールドビアカップ」でタイトルを獲得することに。翌99年から海外輸出を本格化していくことになる。

「常陸野ネストビール」はさまざまなコンテストでチャンピョンフラッグを獲ることになり、クラフトビール業界では確固たる地位を築いてきてきた。その高いクオリティーを保つためにも日々、テイスティングが欠かせない。また、デザインからコンセプトの構想から形にするまで約1年、毎年約3種類の新商品を世に送り出している。

-

米麹と茨城産小麦を使用。日本酒の酒蔵の造る日本式セゾン

-

国産の原種「金子ゴールデン」×ホップ「ソラチエース」を使用

その製造過程を見学する機会に恵まれたが、ビール製造の工程は機械化され清潔で複雑な作業が待ち受けていた。欧米から厳選し輸入された原材料と日本酒の「菊盛」の基本の井戸水。それを大事に扱いながらクラフトビールを作り上げる丁寧な工程を見ることができた。そこには、「常陸野ネストビール」に賭けるブルワーたちの熱意と日々の作業が欠かせないのは言うまでもない。

-

1本1本丁寧に完成へと近づいていく

-

大事な原料を扱っている社員

-

工場を増設。出荷量は年間約700万本にのぼる

-

那珂市から世界約30カ国へ出荷

韓国、台湾に工場を新設。年内にはサンフランシスコに直営店をオープン

昨年2014年、同社は海外初のビール工場を韓国に設立した。「韓国におけるビール市場は10年前の日本程度、今なら圧倒的なシェアをとれる」と木内氏は語る。「(未開の地で)我々が足がかりを作っていかないと、名前がない存在では困る」と意欲を見せる。木内氏自ら韓国へたびたび足を運ぶそうだが、「見えない所でモノが動く、その上でブランドイメージを守るのには、正直苦労している」という。それでも中国への出荷(東日本大震災以降、中国は、北海道から静岡エリアからの食料品の受け入れをストップしている)を視野に入れ、年内には香港に工場を新設、事業拡大は進む。さらに同社は現在、国内にレストラン5店舗、直営の物販店2店舗を展開する。「常陸野ネストビール」ばかりではなく、地元茨城の特産物「常陸秋そば」と「常陸牛」を提供することで、茨城の農家をバックアップしている。

また、今年1月には、東京神田万世橋に誰でもビール造りを学ぶことができる「常陸野ブルーイング・ラボ」をオープンさせた。「ラボ1号店を構えるには、ストーリーになる場所じゃないとやらないと決めていた」という木内氏。そこで選んだのが、かつて文化人や大衆が集いさまざまな交流が行われた「万世橋」だった。ブルワーがすべての工程をアシストし、ビール愛好者がマイビールを味わうことのできる店舗として、通の心をつかんでいるのだ。

米国でもいまでは40もの代理店と提携し、「常陸野ネストビール」をレストランやBar、スーパーなどに卸す。アメリカ西海岸の文化と食の街として名高いサンフランシスコのユニオン・スクエアには、年内に直営店をオープン予定。「木内酒造のビジネスのノウハウが、各地に根づいていくのが本望」という木内氏。同社の世界進出は徐々に広がりをみせている。

だが、やみくもに事業を拡大しているのではない。ビールを飲む環境、そしてそれを味わう客の動機や味の好みなどに対応した接客などがかみ合って、おのずと道を広げてきたのだ。

さて、かつての地ビール業者は現在どうなったのであろうか。ブーム発生時には400社あったのが今では約170社しかない。大手地ビール業者も倒産の憂き目に合う中、「常陸野ネストビール」は生きながらえて世界各地に販路を広げ、その歩みを進めている。

日本のビール業界でクラフトビールの市場はわずか0.4%といわれている。米国では8%のシェアを占めているが、日本ではまだまだ伸びしろがある分野といえる。同社は、発売当初30万程度の出荷量だったものが700万本へと大きな飛躍をみせている。アメリカ、シンガポール、オーストラリア…その出荷国は30国になり、「世界に自慢できるビール」(木内氏)に育て上げてきたのだ。

さらなる事業拡大か、日本の“家業”として存在すべきなのか

現在、同社の技術者の国籍はさまざま。フランスやベルギー、イギリス、フィリピンなど各国からビール醸造者が押し寄せている。かつて、ビールの醸造技術を教えてくれなかった大手業者の技術者もまた、ここ木内酒造でその術を学んでいるそう。

今後の事業拡大について木内氏は「工場には数千万する機材があり、莫大な投資が必要となる仕事です。アメリカのクラフトビール業界が伸びているのは、投資家とファウンダーの関係がうまく構築されているから。今の生産量を10倍にするとなると、100億円の投資が必要。投資しただけ回収ができる企業を作れるかもそうですが、そうなると日本の家業ではなくなってしまうんですよね」と、慎重な姿勢を見せる。

日本のビール産業の将来を担う木内酒造の試みはビール業界から注視されている存在となっている。

「常陸野ネストビール」はこれまで、味の品質の劣化を防ぐ“瓶”のみの生産だったが、近いうちにまずは3種類の缶ビールが登場するそうだ。さらには都内の西武系デパートへも出店予定だとか。

今後、茨城発「クラフトビール」が、国内外問わず、多くの人たちにとってより身近なビールになっていくことだろう。

文=前田陽一 編集=中川寛子