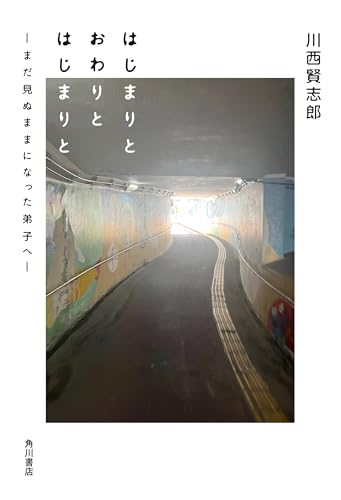

川西賢志郎『はじまりと おわりと はじまりと―まだ見ぬままになった弟子へ―』/はじめに

公開日:2025/1/22

お笑いコンビ“和牛”のツッコミとして時代を駆け抜けた男・川西賢志郎。

2024年の“和牛”解散後に初めて語る、漫才のこと、これからのこと。「M-1グランプリ」で準優勝するまでの道のり、人気絶頂で多忙な中でも年間500ステージをこなす芸との向き合い方、そして次に目指す笑いとは――。

漫才師としての区切りを自らつけるためのエッセイ『はじまりと おわりと はじまりと ―まだ見ぬままになった弟子へ―』から一部抜粋してお届けします。

※本記事は書籍『はじまりと おわりと はじまりと ―まだ見ぬままになった弟子へ―』(川西賢志郎/KADOKAWA、2025年2月15日発売)から一部抜粋・編集しました

①はじめに

※書籍の収録順とは一部異なります

漫才師を辞めるにあたって、僕は本を出そうと思った。お笑いの世界に入ったのが、今から約20年前。以前のコンビで本格的に漫才をやり出してからは、17年。長かったのか、短かったのか。何を基準に語るかで、自分の中でも少しニュアンスは変わってくる。ただ、やはりそれなりに続けてきた漫才師を辞めるともなると、自分の漫才師としての人生を振り返らずにはいられなかった。

吉本興業には芸人を養成するNSCという学校がある。そこへ入学するところから始まったわけだが、最初は漫才師にこだわるつもりはなかった。僕は大阪の東大阪市という街に生まれ、幼少の頃からお笑いはすごく身近にあるものだった。全国ネットのバラエティ番組はもちろん、土曜のお昼には吉本新喜劇を見て、学校で友達とその話で盛り上がった。また、文化祭ではコントのような真似事もやった。他にも関西では各局それぞれで賞レースといわれる、若手芸人によるネタのコンテストが定期的に放送されていたり、劇場の寄席にカメラを入れて生の舞台の雰囲気をそのままに流す漫才番組なんかもあった。そういった環境に育ち、僕はどんどんお笑いに魅力を感じるようになっていったのだろう。

NSCに入学した当初は、とにかく漠然と“テレビの人気者になりたい”、そんな浮ついた気持ちしかなかった。これを実現するためには、まず第一歩目として劇場のオーディションに受からなければならない。そのために手に取った武器が“漫才”だった。漫才でなければならなかったわけではない。コントでも何でもよかったところ、とにかく自分が選んだのが“漫才”であり、それが漫才師としての始まりだった。晴れて劇場入りをすれば、今度は賞レースの決勝にでるために漫才をやる。そこから更に全国へ飛躍するために、また漫才をやる。その過程が漫才への愛やこだわりを深めていくこととなり、ネタで笑いを取ることに特別なものを感じるようになった。そして、ある一定のテレビ仕事を手にした頃には、もはや漫才が活動の中心と考えるようになっていた。

明確に“自分は漫才師として生きていく”という覚悟を決めた時に、たくさんの具体的な目標も立てていた。長く続くであろう漫才師人生において、達成すべきものがあると思ったからだ。わかりやすいものでいえば、賞レースで優勝すること、全国ツアーを満席で埋めること、なんばグランド花月の大トリを務めることなど。日々の延長にある目指すべき遠い場所も、途中で現在地の確認ができなければ不安になる。着実に歩んでいくための道標として、こういった目標を立てたのだ。それを達成することで、モチベーションを維持してこれまでやってきた。そして、解散に至った。思えば、大抵のことは実現することができた。わかりやすい才能なんてないことは、すぐに気づいていた。だから、自分なりのスタイルを探したり、取り組み方を工夫した。そこは誇りに思っている。名は体を表すとはよく言ったもので、まさに“牛歩”のように遅くとも着実には歩んでこられた。これは、ひとえに幸運だったといえる。もう思い残すことはない。きっぱりと漫才の世界を去っていけるな。そう思った時、心に少しの余裕が生まれた。そして、その余裕がニヤニヤと半笑いで語りかけてきた。

「弟子は取らなくてよかったの?」

漫才師といえば今でこそ養成所に入るのが主流になっているが、昔は自分が「この人だ!」と思った芸人さんに会いにいき、「弟子にしてください!」と頭を下げてお願いしたものだ。師弟の関係になると、弟子は師匠の身の回りの世話を任される。車の運転、荷物持ち、衣装の管理などはよく聞く話だ。人によって多少の距離感は違えど、かなりの時間を共有することとなる。そこで弟子は、舞台での振る舞いや、芸の部分以外にも、師匠の人となりも含めて深く知ることで、自分はどうなっていくべきかを探して、芸人として成長していくわけだ。

こういった師弟関係は、今では漫才師の世界にはずいぶんと少なくなった。だから、僕らの世代でも弟子を取る芸人なんていないし、もちろん僕も取るつもりなんてなかった。だけど、もし自分が漫才師として生きた証を、一冊の本に残したとして。その生き様のようなものが、これから漫才師を志していく誰かの目に触れて、何かを感じて、受け取ってもらえるものがあったとしたら。そしてこれは、自分が漫才師として最後にやれる唯一のことではないだろうか。何を経験し、何を考え、何を大切にして、漫才師をやってきたか。それらが世代をこえて、間接的にでも後世へと繫がっていくことがあったとしたら。そんな想いと自己満足を込めて、筆を執る。

これは、まだ見ぬままになった弟子へ捧げるような想いで綴る、一人の漫才師としての自伝的な本である。

<第2回に続く>