不登校の子どもに親はどう向き合うべき? 雑談レベル別に解説する親子の信頼を高める方法

PR 公開日:2025/2/27

「うちの子はどうして学校に行かなくなってしまったのだろう」——我が子が不登校になった時、親の不安はとても大きい。せめて子どもと話ができればいいが、会話をほとんどしていないという家庭は少なくないだろう。特に子どもが中学生や高校生の場合、思春期であることも影響して親子の会話はますます減ってしまう。だが、不登校を解決するためには、親子の会話は必要不可欠。通っていた学校に戻るにしても、新しい道を見つけるにしても、まずは親がどうにか子どもの本音を聞けるようにならなければならない。しかし多くの親が「そんなことは分かっているけど、子どもにどう話しかけたらいいのか分からない」と途方に暮れているのではないだろうか。

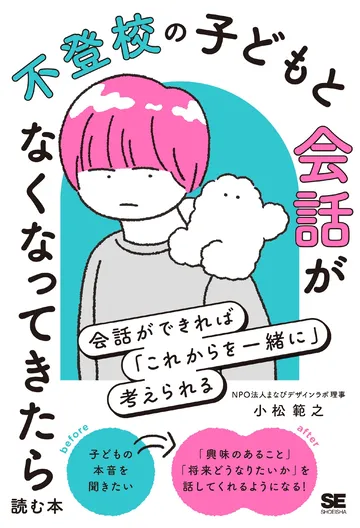

そんな親たちの強い味方になるのが『不登校の子どもと会話がなくなってきたら読む本 会話ができれば「これからを一緒に」考えられる』(小松範之/翔泳社)。本書ではフリースクールを運営する小松範之氏が、親子の間でどのくらいの会話があるか、その会話がどんな内容であるかという「雑談レベル」を4段階に分け、それぞれのレベルに合った取り組みを教えてくれる。現状に沿った具体的な方法を知ることができるのだ。

たとえば、話しかけても返事をしてくれない「雑談レベル0」の親子が目指すのは、興味があることだけでも話してくれる状態(雑談レベル1)。この時、興味がありそうな話を振るのはNG。「会話のきっかけになりそうなのに」と驚かされるが、「雑談レベル0」の段階で何か質問すると、子どもは「どうせ親に話しても認めてもらえない」「結局学校の話になるだろうな」と思い、親を避けるようになるのだという。

それなら一体どうすればよいのか。まずは「おはよう、○○くん」など名前を入れた挨拶や、「顔を見せてくれてありがとう」など、子どもの存在と行為への感謝からスタート。そして、徐々に子どもの承認欲求を満たして「雑談レベル」をあげていくのだ。

最初は話しかけても返事をくれなかったのに、本書の声かけを実践するうちに次第にリビングで過ごす時間が増えてきたという高校生。家で「本当は、僕、学校が嫌いじゃないんだよね」とひとり言をつぶやくようになった中学生。親子で話し合えるようになり、親と一緒に行きたい学校の条件を書き出すことができた中学生……。雑談レベル別の取り組みがたくさんの事例とともに紹介されているので、他の親子がどのように不登校と向き合い、声かけによって子どもがどう変化したのかをイメージしやすい。それに、中高生の子どもとその親を対象としているから、思春期ならではの難しさについても触れられているのもありがたい。「思春期で返事がないのは黙って見守っていてほしいから」「思春期だから会話がないのか/不登校だから会話がないのかの見分け方の目安は、月3日以上の欠席が2カ月連続したかどうか」——今まで分からなかった思春期の子どもへの接し方を知ると、親としてすべきことがおのずと見えてくる。

子どもがなかなか話をしてくれないのは、ただ自分自身を守ろうとし、親は自分のことを認めてくれないと思っているから。だから子どもに「親はありのままの自分を受け入れてくれる」という安心感さえ持たせることができれば、子どもはだんだん自分の話をしてくれるようになる。

「親子の会話を減らしている原因は何気なくする子どもへの『質問』や『提案』」「『命令』「禁止』の言葉はNG」「親が『一緒に何かをしようとする』と子どもは親を遠ざけるようになる」……。親として良かれと思っていた言動を見直す機会になるし、これまで意識してこなかった些細な声がけが、どれほど子どもの承認欲求を満たす力を持つのかに気付かされるだろう。そして親はもちろん、教育者の立場の人も大いに参考になるはずだ。今実際に悩んでいるならば、本書とともに解決策を考え、実行してみてはいかがだろうか。

文=アサトーミナミ