『ぼのぼの』作者・いがらしみきお「自分の体も、この世界も、ほとんど奇跡のようなもの」20人の“架空の人物”の生涯を描いた『人間一生図巻』に込めた思い【インタビュー】

PR 公開日:2025/2/24

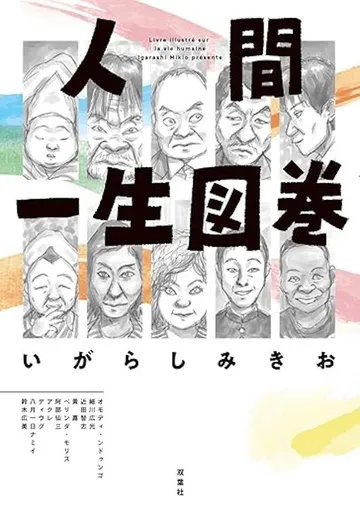

漫画だけでなくアニメも大人気となった『ぼのぼの』(竹書房)の作者である漫画家・いがらしみきおさん。このほど出された新刊『人間一生図巻』(双葉社)は、生きた時代も国籍も違う20人の「架空」の人物の生涯を淡々と描く異色の一冊だ。

連綿と続く生から死への人生模様は、不思議な「いのち」に対する感慨をよびおこす。この作品に一体、作者はどんな思いをこめたのか。いがらしさんにメールインタビューをお願いした。

●「生まれる前に死んだ人」の存在が不思議だった

『人間一生図巻』と聞いて、山田風太郎の『人間臨終図巻』(徳間文庫)を思い出した方もいるかもしれない。事実、いがらしさんはその『人間臨終図巻』をヒントにこの作品を描いたのだという。読んだのは38年前。読んだ時から漫画にしてみたいと思ったが、「権利関係が大変そうだとウダウダしていたら、先に他の人に漫画化されてしまった」とのこと。紆余曲折の結果、今回の「架空の人間の一生」を描くことにしたのだという。

――どうして『人間臨終図巻』を漫画化したかったのでしょう?

いがらしみきお(以下、いがらし):『人間臨終図巻』のおもしろいところは、不謹慎ですが必ず誰かが死ぬからじゃないでしょうか。その人が死ぬところに向かって物語が進むのが魅力です。「死ぬところ」というのは小説家だろうが漫画家だろうが、みんな描きたがるものでしょう。

――「架空の人間の一生」に着目した理由とは?

いがらし:『人間臨終図巻』自体は、歴史上の人物や有名人についての話ですが、よく考えると私は歴史とか史実とか全然知らないヤツなんです。あとは偉人や有名人にも興味がない。それより「自分が生まれる前に死んだ人」という存在が不思議でした。そういう人が自分とどんな関係があるのかと考えると、人間存在の理不尽さというか、無意味さに愕然としたことがあります。

●リアリティに流されず、破綻をおそれずに描く

たとえば「第1話 鈴木広美」は昭和22年6月に岩手で生を受けるが、臍帯巻絡のため生まれてすぐに死ぬ。あるいは「第2話 ディウグ」は約300万年前のどこかに生まれた男で、独自の「ことば」らしきものを発しつづけ、病で死ぬ。「第3話 阿部仙三」は大正12年2月に神奈川県で生まれ、幼い頃に見た犬の交尾による性トラウマを抱えたまま59歳で癌で死ぬ。本書にはこうした「普通の人々」の、幸せか不幸なのかは本人にしかわからない20の人生が連なっていくのだ。

――登場人物の人生を作る上で気をつけたことは?

いがらし:今度はどんな人物を描くのかを考える時が一番の楽しみでした。気をつけていたことと言えば、リアリティに流されないようにすることでしょうか。もっと言うと、破綻するのを恐れないことですね。破綻するぐらいじゃないとおもしろくならないので。

――モデルはいますか?

いがらし:第8回のベリンダ・モリスにはモデルがいます。テレビでイングランドのプレミアリーグのサッカーを観ていた時にいた、観客席の最前列で選手を怒鳴りつけていたおばあさんがモデルです。あまり強烈だったので、このおばあさんを主人公にした「リバプールばばあ」という漫画を描こうかと思ったぐらいでした。

――特に思い入れのある人物はいますか?

いがらし:こんなことははじめてですが、全部の人物に思い入れがあります。漫画のキャラクターとちがって、その人物の人生を丸ごと作るのでそういう結果になったのかもしれませんが、もう少し時間が経ったらその理由がわかるかもしれませんね。

●単行本になってはじめて「実物」を実感

本作はもともと双葉社の「web アクション」で不定期連載されていたものだ。4Pでは短く12Pでは長く、ちょうどよかったのが8P。同じサイズで描かれる20名の人生が連なることで、かえってそれぞれの「個」のドラマ性が際立ち、誰もが唯一無二の存在なのだと実感する。ネットもSNSもやらないいがらしさんは、担当編集者の反応だけをたよりに2021年1月から2024年9月まで連載を続けた。

――描くのが難しかったことはありますか?

いがらし:連載中から厳しくなりはじめた性的な描写や用語についてのコンプライアンスの問題ですかね。ひとまず忖度なしで下書きラフを描いて送るので、担当の編集者さんはたいへんだったと思います(笑)。

――どんな気分で描かれていたのでしょう?

いがらし:ふつうの漫画とちがって1回分の重さがちがっていたのは確かです。「I【アイ】」の時のように、物語に取り憑かれて眠れなくなることはなかったのですが、回を重ねるごとに制作時間がかかるようになりました。連載1回目などは3日ぐらいで描けたはずですが、それが5日かかるようになり、最後の方では1週間たっても終わらなくなりましたね。

――こうやって一冊にまとまるといかがですか?

いがらし:私もフルデジタルで描いていますが、その結果として最近は原稿というものが存在しなくなりました。これはどこにも「実物」がないということなので、デジタルで読む人にとってはどうでもいいことかもしれませんが、一冊の本になってようやく自分のやったことの「実物」を手に出来た感じがします。

●一人ひとりの人生は特別。並列にするから不条理になる

モノとしての実体もさることながら、こうして単行本としてまとまることで、20人の人生をパラパラと俯瞰的に見ることが可能となり、個々の人生を超えた「いのち」についての感慨が生まれる。それは生きることの不条理さ。人は確実に「死」に向かって生き、そこからは誰も逃れられないという、ある種の諦観でもある。

――「神の視点」も感じました。意識されましたか?

いがらし:私の描くものは、よく「神の視点」と言われますし、自分でもそう思います。漫画家も小説家もそれが一種の醍醐味なのかもしれませんが、「神の視点」で描いたものはだいたい売れないのも確かです(笑)。

――なぜ「生きることの不条理さ」を感じるのだと思いますか?

いがらし:一人ひとりの人生が特別なんだと思います。それを並列に並べてしまうから不条理感が出てしまう。大きさや強さや長さを比べると価値を見失うんじゃないでしょうか。我々は自分以外の他者など理解できないものです。だけど自分に似ているところを見つけてそばにいる。それも不条理だと感じますが、不条理の向こうに奇跡があるのではないかとも思います。恋愛がその一例です。

――あとがきには「生命の浪費」とありました。この作品の人物たちも、そんな浪費の一例なのでしょうか?

いがらし:生命に価値があるかというと、価値を決めたのは人間だし、価値を感じているのも人間だけです。その人間の感覚からすると、宇宙誕生からの138億年はあまりにも生命を浪費して来たと言えます。この作品に描かれた人生は、宇宙に対しての違和感であるし、有史以来の人間社会に対しての違和感でもあると思います。

●生まれるのも死ぬのも同じように「奇跡」

最終話の「佐藤多英子」(1964年、福島県生まれ)は、2022年の死から遡り、この世に生を受けた瞬間で終わる。それは作者によれば、物語のテーマが「生まれるのと同じように死ぬのも奇跡」だから。生きる不条理ばかり感じるとむなしくなるけれど、死が「奇跡」だと思ったら、なんだか少し心が軽くなる。重さの中にどこかほんのり明るさを感じる読後の感触は、そんな作者の「生」への肯定がにじむからかもしれない。

――作者として、本作にはどんな思いをこめましたか?

いがらし:私は子どもの頃に「この世界はなんなんだろう」と思ったことがあります。それが知りたくていろいろ本を読んだり、人の話を聞いたりして来ましたが、その答えはまだ見つからないままです。

だけどその過程で知り得たことはあります。それは自分の体もこの世界もほとんど奇跡のようなものだということです。我々は死に向かって生きているというよりも、死はいつでも自分のすぐ横にいるんじゃないでしょうか。なのに自分が70歳まで生きて来られたというのも奇跡的なことだと思います。

――ご自身にとっての「理想の人生」「理想の死に方」とは?

いがらし:年をとってから、私は漫画を描きたかったのではなく、漫画家になりたかったのだということに気がつきました。ですから今は「漫画家」と呼ばれるとうれしいです。そういう意味では理想の人生に近いと思います。あとは死に方ですが、どう死んでも奇跡なので、ふつうの死に方でいいです。

――70歳を迎え、これまでの漫画家人生を振り返ってどのように感じられますか? また、この先はどうなっていきたいでしょうか?

いがらし:私は幸せな漫画家です。描きたいと思ったものは大概描かせてもらいました。編集者に恵まれたお陰で、こんな漫画家生活を送れたのだと思います。絶筆は『ぼのぼの』でと宣言しているので、死にそうになったら『ぼのぼの』を描きますが(笑)、その前にギャグ漫画を描く予定です。

取材、文=荒井理恵