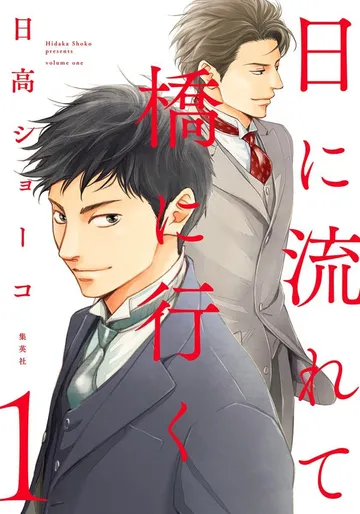

呉服店から百貨店へ。明治末期の常識と価値観を覆し、社会に新しい風を吹き込んだ胸アツの物語『日に流れて橋に行く』

PR 公開日:2025/3/25

私たちの日常にある「当たり前」は、先人たちが汗を流して築き上げた結果であることが多い。しかし普段、それを意識する瞬間はほとんどないだろう。その「過程」を目にしていない分、実感が湧きづらいからだ。

日高ショーコ氏による漫画『日に流れて橋に行く』(集英社)は、今当たり前のように存在している「百貨店」がいかにして誕生したのかを描いた物語。舞台となるのは明治末期の東京・日本橋で、主人公は老舗呉服屋「三つ星」の三男・星乃虎三郎だ。「呉服屋の息子が百貨店とどう関係するのか」と思う人もいるかもしれない。しかしその呉服屋こそが百貨店の前身だったというから驚きだ。

英国でデパートメントについて学んでいた虎三郎が3年ぶりに帰国するところから物語はスタートする。虎三郎が留学していた間に、三つ星の経営はどんどん悪化し、もはやギリギリの状態だった。

と、まさに逆境からスタートする本作だが、時代の変化を読み取り、ときに大胆な決断をする虎三郎によって、三つ星は少しずつ変わっていく。たとえば、当時の呉服屋は下足厳禁。「下足番」という者が靴履きの客にはカバーを履かせ、下駄履きの客からは下駄を預かっていたという。しかし、それは客にとってかなり煩わしいシステム。そこで虎三郎は、そんなシステムを根底から覆し、いちいち下足を気にせずに店内を見て回れるようにしてしまう。斬新な発想が三つ星を活性化させていく流れは胸を熱くさせるし、そういった些細なアイデアのひとつひとつが、現在の百貨店の在り方に通じていることも感じられるだろう。

また、もうひとりの主人公と呼びたいのが、三つ星で働くことになる卯ノ原時子だ。身長が高すぎるため女物の着物では袖が足りず、男物の古着ばかりをまとっている時子。18歳になっても嫁の貰い手がおらず、家族からも小言を言われていた彼女は、ひょんなことから三つ星で働き始めることに。呉服屋のカタログを自分好みに切り貼りしてまとめていたファッションオタクでもある彼女は、男社会の中で周囲に嫌味を言われながらも、流行にとらわれず自分の意志で選んだ服や小物を押し出していくことで徐々に一目置かれる存在となっていく。

この時子の描写には、当時ならではの視点がつきまとう。女性が自己主張することや前に出て働くことは良しとされず、男の「添え物」でいることが求められるのだ。時子自身、そういった空気に挫けそうにもなる。ところが、彼女を奮い立たせるのが、虎三郎の相棒でもある鷹頭玲司だ。口も態度も悪い男だが、女性を下に見ない鷹頭の言葉によって、時子は自信を身に付けていく。ある種のサクセスストーリーとも読める展開で、読者は自然と時子を応援しているだろう。同時にこの時代に根付いていた性別による差を突きつけられ、考えさせられることにもなる。

この呪縛に苦しむのは時子のような女性だけではない。そもそも三つ星は長男である存寅が継いだのだが、彼は物語が始まってすぐに行方をくらましてしまう。一体どうしてなのか。読み進めていくと、存寅は「男は家を継ぐため、夢を諦めなければいけない」という呪いに苦しんでいたのではないか、と示唆される。

時子や存寅を縛り付ける「男はこうあるべき」「女なんだから仕方ない」といった偏見。今では(不均衡は残っているものの)、男女は平等であるという考え方が「当たり前」となった。そんな「当たり前」を作ってくれたのは、時代のなかで悩み苦しんできた時子や存寅のような存在ではないだろうか。

便利な百貨店も、男性も女性も自由に生きるという考え方も、すべては先人たちが築き上げてきたもの。そう考えながら本作を読むと胸の奥にじんわりと熱いものが広がっていくはずだ。

文=イガラシダイ