「インプレゾンビ」の取材でパキスタンへ――陰謀論からフェイク動画、生成AIまで、ネットの「情報偏食」を考える【書評】

公開日:2025/3/10

最新のニュースを知りたいとき、さまざまな情報を得たいとき、わからないことを調べるとき、ラジオやテレビ、映画、ドラマ、動画、本、音楽などを楽しむとき、仕事やプライベートで連絡を取るとき、そして各種支払いや買い物、道案内、情報の共有、チケット予約、ゲーム、さらにはIoTによるネットワーク制御やデータ収集、各種コントロールに至るまで、今やこれらはすべてインターネット経由で可能となり、ネットに接続せずに現代社会を生きていくことはほぼ不可能であるといっていいだろう。またここ最近は生成AI(人工知能)が急速に発達、ネットを取り巻く環境が大きく変化しており、現在開かれている国会へ生成AIに関する法案が提出される方針で、「AI基本計画」の策定が急がれている。

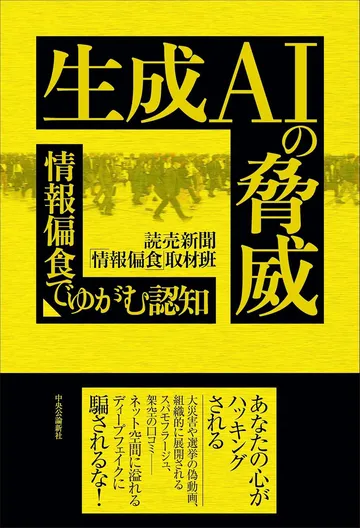

ネットを便利に使う一方で、毎日大量に押し寄せてくる玉石混淆の情報は、人々の考えや意識、暮らし、政治、世界情勢にまで影響を与えている。しかし日々あなたが能動的に得ていると思っているスマートフォンやタブレット、パソコンの画面に次々と映し出される情報は、実は検索結果をもとに「あなたがほしい情報」を勧めていて、それが思考を偏らせているかもしれないのだ。さらにネット上にはフェイク情報やデマ、詐欺や闇バイトなど、落ちたら恐ろしい事態を招きかねない暗い穴があちこちに開いている。そんな情報過多な現代にはどういった問題があり、どんな状況にあるのかについて、24人の新聞記者たちが取材を重ねた成果をまとめたものが『生成AIの脅威──情報偏食でゆがむ認知』(読売新聞「情報偏食」取材班/中央公論新社)だ。2023年2月から2024年3月まで読売新聞紙上で連載された「情報偏食 ゆがむ認知」をベースに、本書のために新たに取材を重ね、さらに今話題の生成AIについての最新情報も追加した一冊だ。

本書は5つの章で構成されている。第1章は「身近に潜むリスク」と題して、ダイエットや整形、ゲーム、SNSなど、他人と比較することで歯止めが利かなくなっていく事例や、陰謀論にはまっていく人たちが紹介されている。第2章では「揺れる教育現場」として学校など教育現場で起きている事例が集められ、第3章「混沌をもたらす者たち」では情報の受け手ではなく、ユーチューバーなどネット上の送り手に直撃を試みている。第4章では偽情報や偽動画といった誰が作ったのかわからない情報について追跡する「操られる民意」が、そして最後の第5章はなんとパキスタンのイスラマバードまで、いわゆる「インプ稼ぎ(インプレゾンビ)」をやっていた人物を訪ねていく取材から始まる「求められる規範」が収められている。巻末には情報空間に対する共同提言「健全な言論プラットフォームに向けて」と、読売新聞が日米韓3か国を対象にアンケート調査を実施した「日米韓共同調査」の結果を掲載、現状を巡る問題点が指摘されている。

本書を読み、問題の当事者(直接話を聞き、最大限、実名で報道することを心掛けたそうだ)に取材を重ね、有識者に問題の原因や解決のための手がかりについて問うていく記者の姿勢に、近年「オールドメディア」と揶揄されることの多い新聞が本来持っている底力を感じた。物事の本質や真偽を見極めるには膨大な手間と時間、そして取材経験で磨かれた洞察力が必要なのだ。

ネット上には一見正しそうに思える偽情報が紛れ込んでいるが、本書には「偽情報に対する“耐性”は多様な情報をバランスよく摂取することによって培われる。しかし、その機会は急激に失われつつある」という一文があった。過激さを増していく言説に対処するには、情報をどう利用し、どんなところに危険があり、何と距離を取るのか、他に意見はないのかを“知ること”が必要になる。本書を精読して現状を知ることは、情報バランスを培う良き機会となるだろう。

文=成田全(ナリタタモツ)