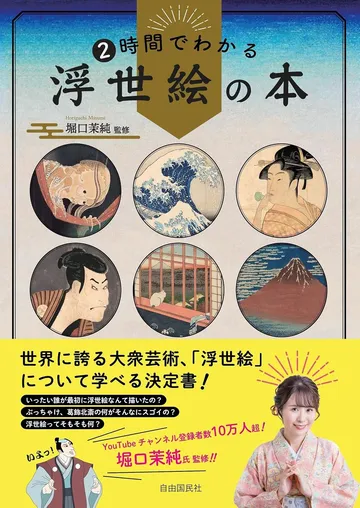

浮世絵は推しグッズの元祖!? 大河で注目を集める大衆芸術の知られざる歴史と魅力。あなたの“推しの絵師”がきっと見つかる!【書評】

公開日:2025/3/16

江戸時代の名プロデューサー・蔦屋重三郎を描いた大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』を観ているうちに、浮世絵に興味が湧いてきた人は多いのではないだろうか。庶民の暮らしや娯楽を絵にした、世界に誇るこの我が国の大衆芸術は江戸時代中期に蔦屋重三郎のプロデュースによって大流行したという。彼が見出した絵師たちの作品を観てみると、確かに構図が面白く筆致は軽妙。19世紀末にヨーロッパでもてはやされたというのも納得だ。

だがそもそも、浮世絵とは何なのだろうか。誰が最初に浮世絵を描いたのかも知らないし、ただなんとなく「面白い絵だなぁ」と思うだけ。実際それだけでも充分楽しいのだが、少しでも興味を持ち始めたのだからもっと作品を観たいし、深く知りたい。知識があれば美術館で鑑賞する時間がもっと充実しそうだが、とはいえ勉強するのは堅苦しくなりそうで……。

そう思う人にうってつけな書籍が『2時間でわかる浮世絵の本』(自由国民社)だ。代表的な絵師から「ぶっちゃけこの絵のどこがスゴイの?」という解説まで、浮世絵について気軽に学ぶことができる。監修はYouTubeチャンネル登録者数10万人突破の大人気歴史YouTuber・堀口茉純氏。本書を読んだら浮世絵に対するイメージが変わり、そして好きになる、というか「浮世絵沼」にどっぷりハマってしまうかもしれない。

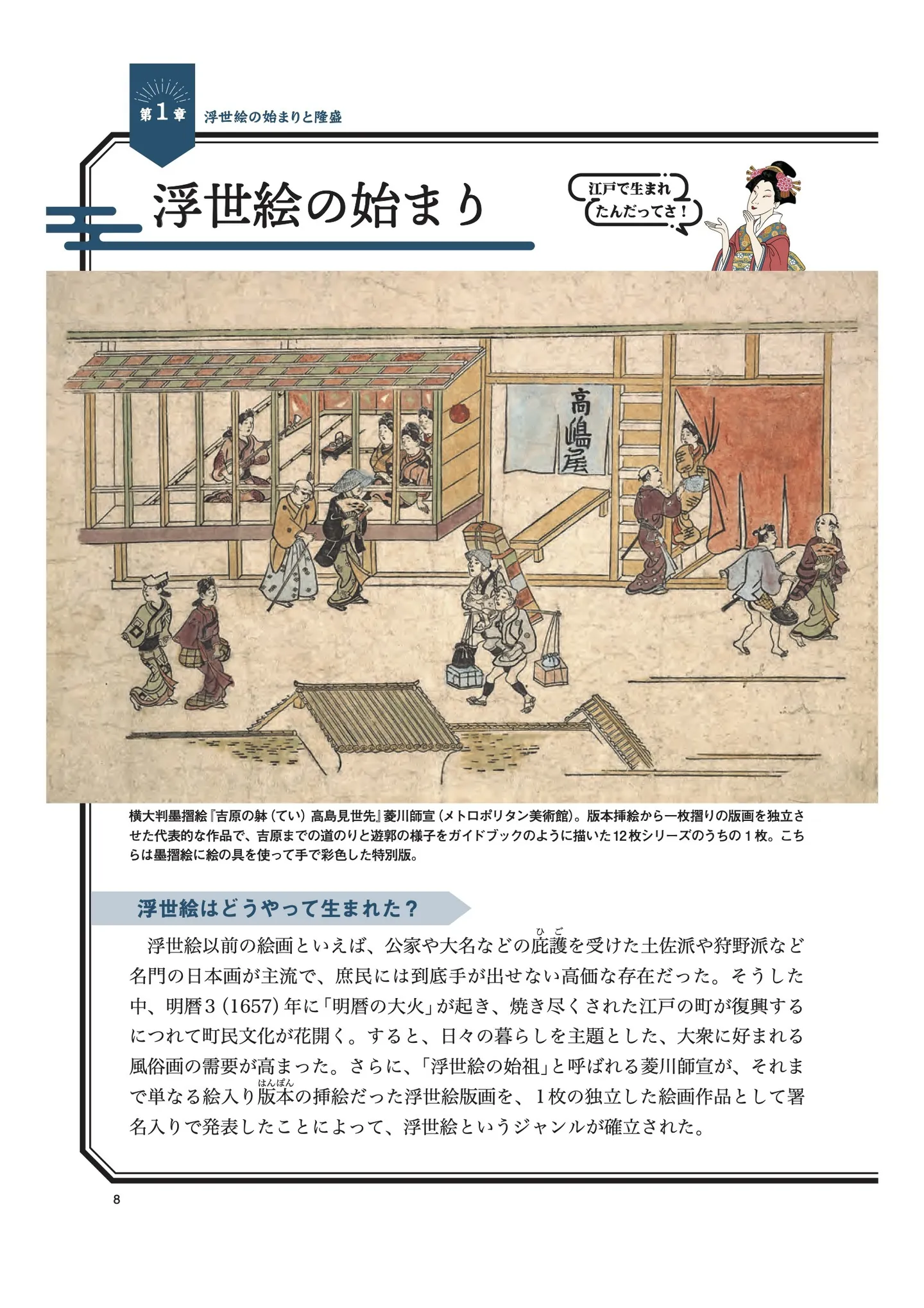

少なくとも私は、第一章「浮世絵の始まりと隆盛」を読み始めた段階からその魅力に惹きつけられてしまった。もともと浮世絵は、絵師が一点一点手描きした「肉筆画」しかなく価格も高価なものだったが、「見返り美人図」の作者・菱川師宣が大量生産できる「木版画」での制作に力を入れたことで、価格が下がり庶民も手が出しやすくなったという。その浮世絵版画の誕生ともいえるのが、墨一色で摺られた「墨摺絵」。それに手塗りで色が加えられ、やがて色味も木版摺りとなり、さらに複雑な多色摺りの「錦絵」へと進化していく。本書で実際にその変遷を追っていくと、最初はモノクロだった版画にどんどん色数が増え、絵も細やかになっていくさまが分かり、あまりの美しさに思わず息を飲むだろう。

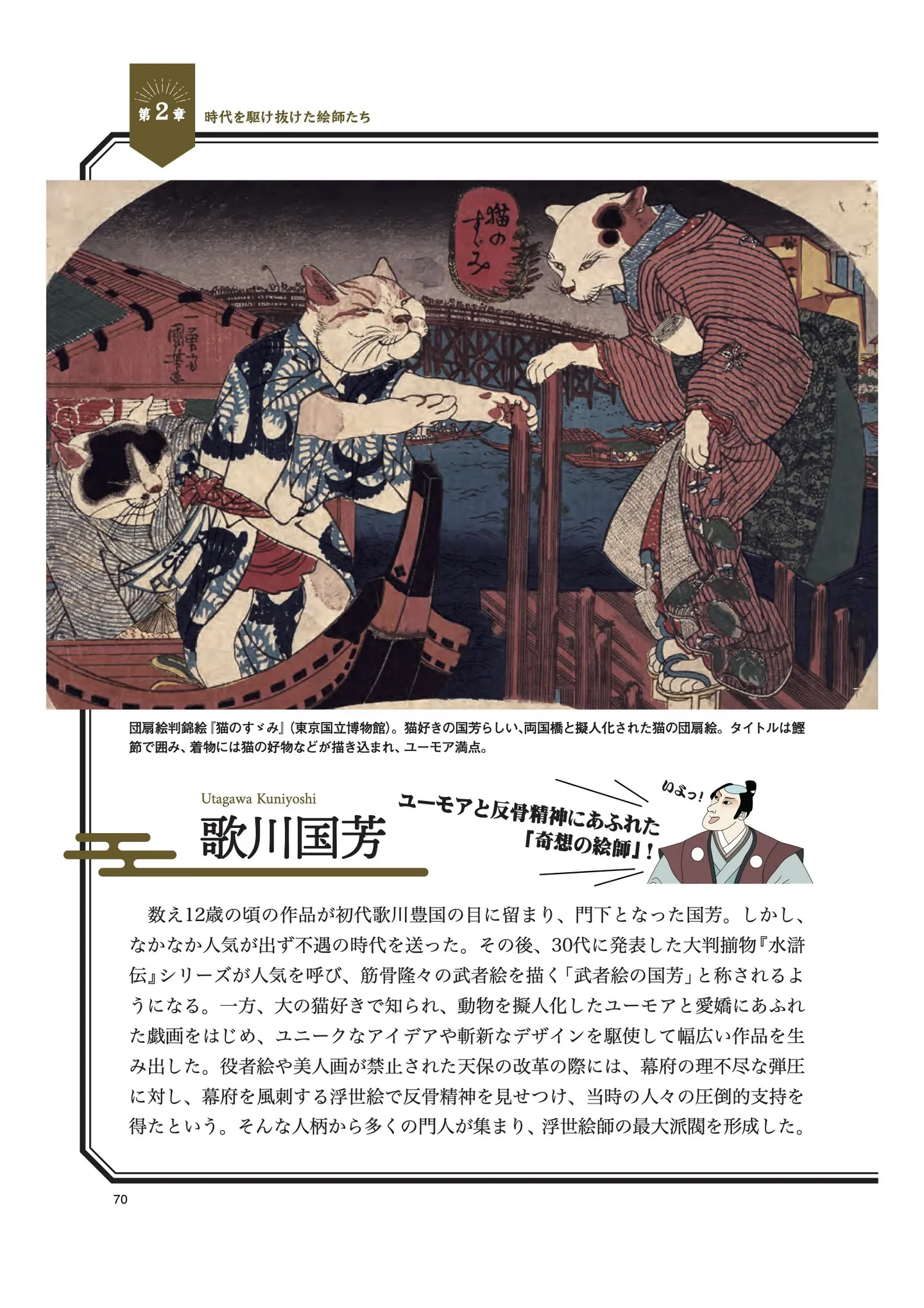

浮世絵というと一枚絵の印象があるが、実はあらゆる形態や用途があったとか。役者絵の切り抜き、うちわとして使うことを想定された団扇絵は、現代の推し活グッズの原型だ。遊女を描いた浮世絵はグラビア雑誌、美人画はファッション雑誌。さらには物語の挿絵や新聞、有名人の訃報を知らせる号外などにも使われていたと知ると、浮世絵が昔の人々の日常の一部であったことがよく分かる。

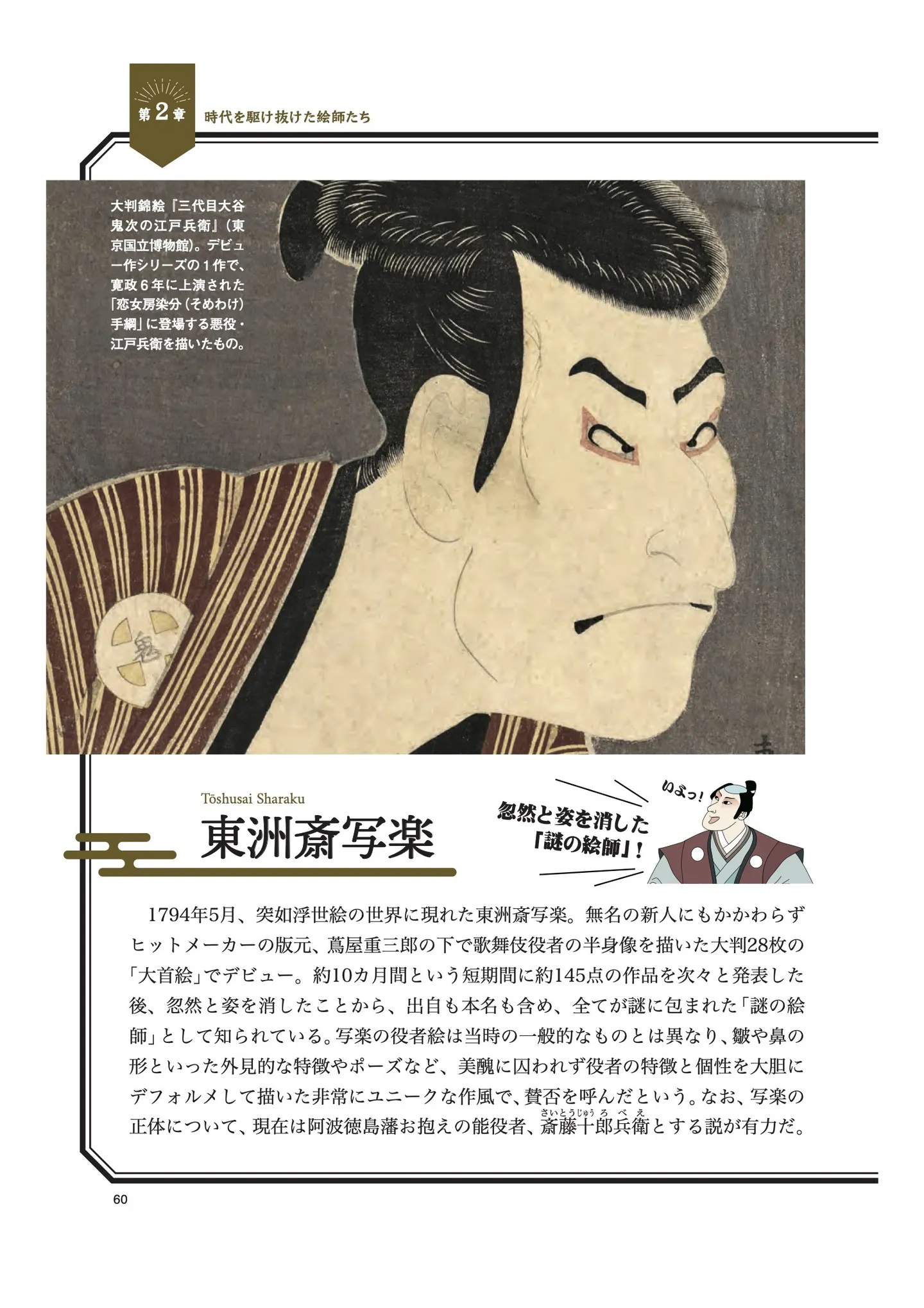

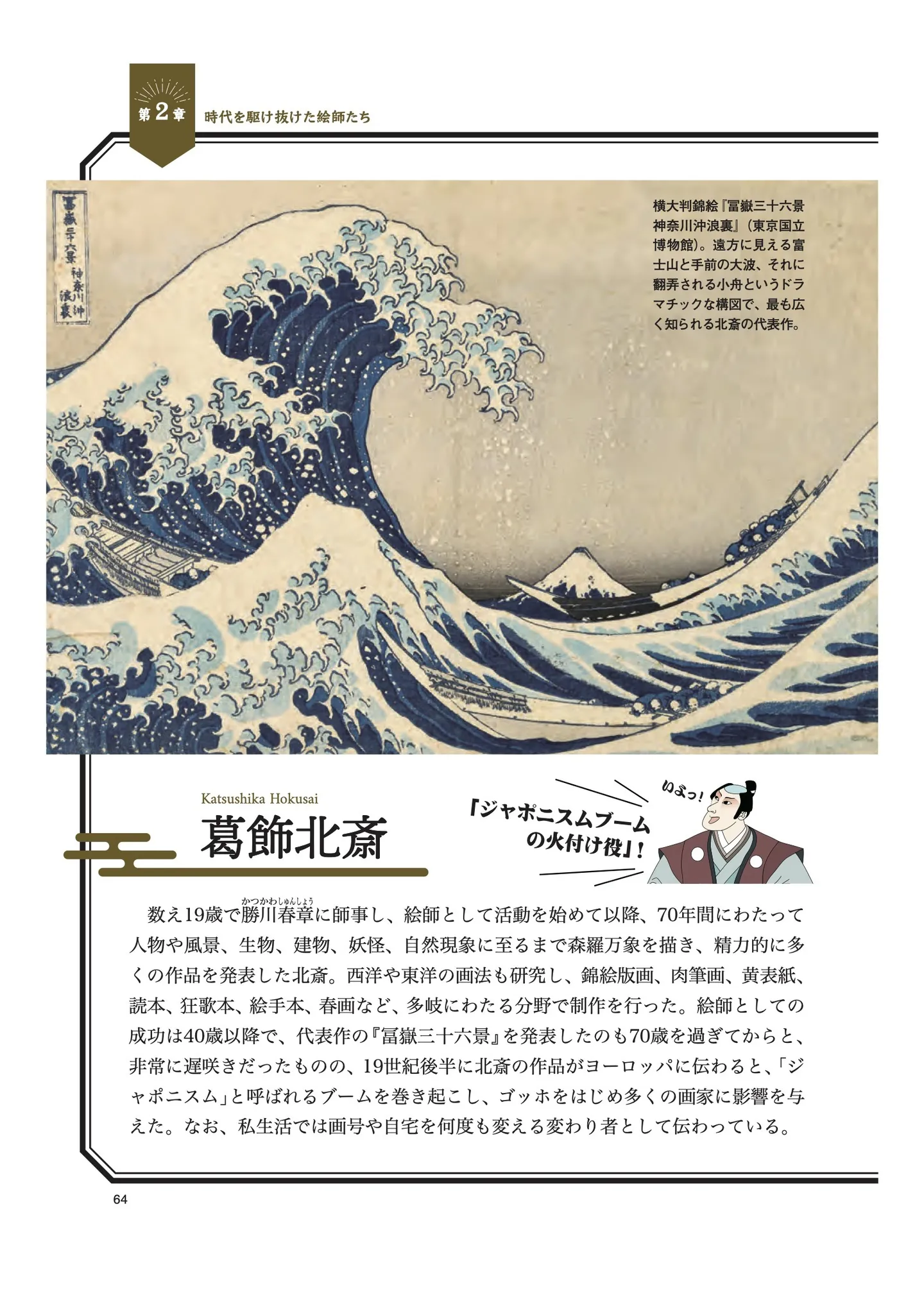

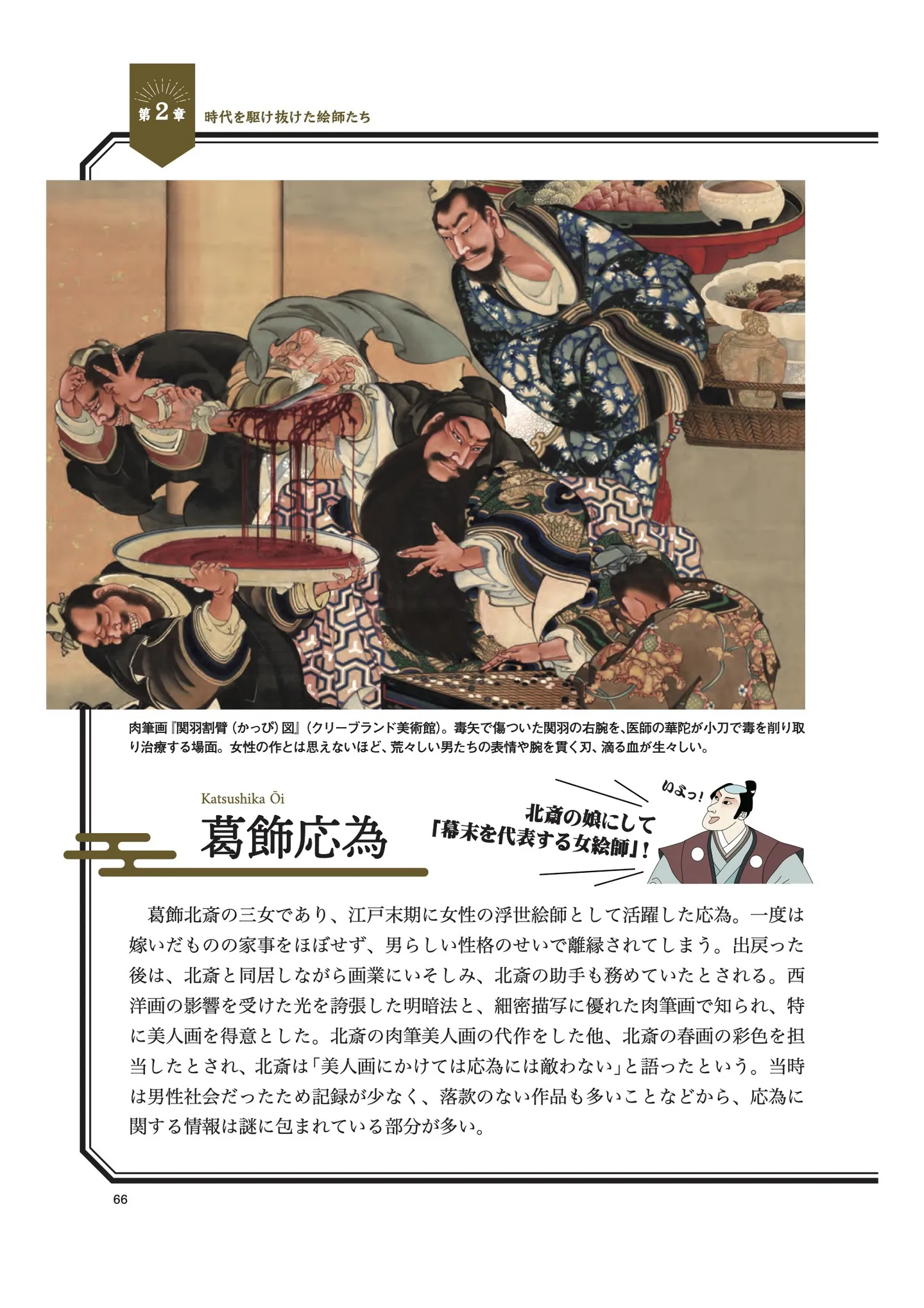

堀口氏曰く、「本書はとにかく難しいことは考えず、お気に入りの作品や推しの絵師を見つけよう」という気軽なノリで充分とのこと。遊女だけでなく、市井の町娘もモデルにした喜多川歌麿の美人画は髪の毛一本一本まで繊細に描かれていて驚くし、出自も本名も含めて全てが謎に包まれた絵師・東洲斎写楽の役者絵は役者の特徴を大胆にデフォルメしていてかなり独特だ。70歳を過ぎてから「冨嶽三十六景」を発表した葛飾北斎の「神奈川沖浪裏」はやっぱり迫力満点だし、その北斎が「美人画は敵わない」と言った娘・葛飾応為の絵は明暗が強調されていて西洋画の影響を感じる。さらに「応為」の雅号は北斎が彼女を「オーイ」と呼んでいたから、とか、北斎は応為のことを顎が出ていたから「アゴ」と呼んでいたらしいとかの豆知識も知ると、何だか応為に親近感が湧き、別の作品も見たくなってしまう。

ちなみにそんな絵師たちの中で私の推しになったのは歌川国芳だ。大の猫好きとして知られ、動物を擬人化した戯画は何ともキュートでユニーク! 眺めているだけでときめきが止まらない。

本書のページをめくるたびに発見とワクワクがあり「浮世絵ってこういうものだったんだ!」と感動と衝撃を覚えてしまった。少しでも浮世絵に興味があるなら、あなたもぜひ、この贅沢な時間を本書で体験していただきたい!

文=アサトーミナミ