あの伝説的作品が2025年夏、野村萬斎の演出で舞台化決定!!今語ることのできるすべてを―― −能 狂言−『日出処の天子』舞台化記念対談 野村萬斎×山岸凉子

公開日:2025/4/9

※本記事は、雑誌『ダ・ヴィンチ』2025年4月号からの転載です。

『日出処の天子』が野村萬斎の演出で能 狂言として舞台化される。奇跡的な顔合わせによって実現したこの企画はもう、ひとつの事件と言ってもいいのではないか。今、語ることのできるすべてをおふたりに存分にお話しいただきました。

(取材・文=瀧 晴巳 写真=干川 修)

野村萬斎(以下萬斎) 『日出処の天子』を初めて読んだのは高校生の時でした。姉たちが面白いと言って読んでいたので、私も単行本で読んだのですが、最終巻が薄くなったのはどうしてだろうと姉弟でしゃべっていたのを憶えています。

山岸 そんなことまで憶えていてくださって、ありがとうございます(笑)。能 狂言と言えば、日本で最も古い芸能のひとつですよね。そこからまさか舞台化のお声がかかるなんて! 本当にびっくりしました。しかも昔から天才と思っていた萬斎さんが手掛けてくださるというので、さらに嬉しかったのです。

萬斎 ありがとうございます。これだけ壮大なドラマのどこをどう舞台化するのかというのは並大抵のことではないですから、今日は山岸さんにぜひいろいろご助言いただけたらと思っています。

山岸 先日、「能 狂言『鬼滅の刃』」を拝見したのですが、素晴らしかったです。鬼舞辻無惨としてハットをかぶった姿でいきなり客席から登場されたじゃないですか。あまりにも原作のイメージにぴったりで、こういう斬新な出だしで能をやるのかと驚きました。

萬斎 あの登場の仕方は通常の能狂言ではありえないんですね。

山岸 伝統的な能狂言とは、まったく違う演出をされたのですね。

萬斎 そうです。原作のファンの人ならまず鬼舞辻無惨が現れることで「キターッ」と思っていただけるだろうし、能舞台をよく知っている人はいきなり現代の服で客席から現れて、本舞台に飛び上がるなんて通常はありえませんから、度肝を抜かれるでしょう。つまりどちらの観客にも前のめりに作品の世界に入っていただくための掴みですよね。そういう意味では今回の『日出処の天子』も、まず厩戸がどう現れるかということが最大の肝になると思うので、そこは非常に緊張するところですね。「こんなの厩戸じゃない」と思われてはおしまいですから。

山岸 萬斎さんが演出をしてくださるなら、きっと大丈夫だと確信しています。

この絵を見るとどうしても能面を意識せざるをえない

萬斎 飛鳥時代を描くというのは、我々能 狂言のテリトリーよりさらにさかのぼった時代ですし、時代背景ひとつとっても、触っちゃいけないタブーに挑むようなところがあったんじゃないかと。

山岸 怖いもの知らずでやってしまったところがありますね。本当に無意識と言いますか、何かの本に蘇我毛人と厩戸王子(のちの聖徳太子)は4歳差だと書いてあって、その瞬間に「このふたりで描ける」とひらめいたのです。時代とか設定はそのあとでした。

萬斎 導かれたのですね。

山岸 そうですかね。自分でもどうしてこういう話になったのかなと思います。連載が始まった1983年当時は、聖徳太子と言えば一万円札の髭面の肖像画のイメージでしたから、これをどうやって少女マンガにするんだと編集部からも散々言われましたね。当時の編集者は全員男性でしたし、ジェンダーという言葉もなかった時代で、同性愛を描くなんてもってのほか。抵抗されるとわかってはいたのですが、やってしまったのですよ。

萬斎 山岸さんの描くこの絵を見ると、僕はどうしても能面を意識せざるをえないんですね。何かものすごく様式的でありながらも、表情がパッと見える時に異様なインパクトを感じるし、無表情の時にたたえている存在感の在り方も能面のようだなと。

山岸 能面と同じように、仏像も見る角度で表情が違って見えるとよく言われますよね。これはもう何度もお話ししてきたエピソードではあるのですが、子どもの頃、新聞の記事で聖徳太子ゆかりの仏像の中に剣が収められていたという記事を読んだのです。X線で撮った写真も載っていて、今思うと神聖なものだったのですが、子どもですから怖いと感じて、記憶に残っていたのです。のちに梅原猛さんが法隆寺について書かれた『隠された十字架』を読んだ時に、その頃の記憶がよみがえってきて、その時に感じた怖れを描こうと思ったのです。私は禍々しいもの、闇の世界を感じるものに惹かれてしまう性格なのです。

萬斎 僕らも三番叟という非常に重要な儀式で五穀豊穣を願う種まきを模して舞うのですが、その時に足拍子を踏みながら、鈴を四方に突きつけるように振るんですね。もちろん実るようにという意識もあるのですが、同時にある種の攻撃性があるんです。攻撃するのはなぜかと言えば、そこに恐れがあるからですよね。能は鎮魂の芸能だとよく言われますが、魂を鎮めねばならないということは、その前に祟られるようなことがあったわけです。

山岸 祟りに対する恐れが、舞の攻撃性にあらわれていると。

萬斎 そうです。仏像という人間を救い守るものの中に剣という攻撃性を持ったものがあるというのも、そういうことですよね。まさしく二律背反。初めて読んだ時から『日出処の天子』にはそういう世界観を感じていましたね。もちろん当時は言葉にはできませんでしたが。

山岸 人間って、見えないものが見える時がある。それを感じる力を持っているか、持っていないか。私はそれをとらえられるということが大事だと思うのです。それは私の描く作品のテーマでもあるんですね。私は「ないじゃん」「そんなの錯覚じゃん」と言われるものを「いや、でもそれはある」と信じるからこそ出てくるパワーというものをいつも描いてきたのだと思います。

萬斎 まさしく能ですね。

山岸 そう言っていただけると嬉しいです。

時空を超えたあの世界観を、能ならば描けるのではないか

萬斎 演出プランと言っても、今の段階ではまだ何も断言はできませんけれども、厩戸を演出するにあたって面を使えるというのは、我々狂言師ならではのある種の特権だと思っています。能の場合は基本的に一面つけたらその人だけを演じるので、面を着脱することはないんですね。ところが狂言の場合は、面をつけたり、外したりしていいんです。

山岸 なるほど。厩戸には超能力を発揮している時とそうじゃない時の二面性がありますから、ちょうどピッタリな。

萬斎 我々狂言や能に携わる者は子どもの頃から面を使ったさまざまな表現を訓練していますからね。真っ暗闇の中を視覚障害者の方に案内してもらって歩くという「ダイアログ・イン・ザ・ダーク」というアトラクションがあるんですが、たいていの方は白杖を渡されても真っ暗闇なんて体験したことがないから、まず歩けない。ところが僕はスタスタ歩いていっちゃったので驚かれたことがあります。あ、床が砂利に変わりましたね。そこは壁ですねって。

山岸 感じるんですか!?

萬斎 ええ。それはどうしてかというと、面をつけると本当に視界が狭くなって自分がどこにいるかわからなくなるんです。それで足の裏で板の目を感じ、跳ね返ってくる音で自分の位置を知るという訓練をしてきたわけです。

山岸 それは凄いことを。

萬斎 内的宇宙と僕は呼んでいるのですが、そういう五感の在り方は近代的ではないのだと思います。中世、古代の感じ方なのかなと。

山岸 なるほど。それがあるからこそ立ち姿が美しいのですね。微動だにせず立つことができる。

萬斎 体の中にブレない座標軸がありますからね。最小の内的宇宙は最大の外的宇宙と実は繋がっていると僕は思っていて。

山岸 その特殊な世界観があるというのは、まさしく『日出処の天子』と重なると思います。

萬斎 それこそ蜷川幸雄さんとギリシャ悲劇『オイディプス王』をやった時も、近親相姦であるとか骨肉の争いの凄まじいものを演じましたから。あの時もやはり宇宙に向かって「神よ!」と叫んだ。人が人に向かって叫ぶんじゃない、宇宙に向かって魂が叫ぶというね。厩戸も神であり、仏であり、曼荼羅に通じる宇宙観があると思うので、そこを描けるのは能の特徴でもあると思っています。

ブラックホールのような孤独になぜ惹かれるのか

山岸 『日出処の天子』がなぜウケたのかという大きな理由のひとつとして、厩戸の孤独感に読者が自己投影したということがあると思います。厩戸は毛人と一心同体でありたいと願ったけれど、毛人は厩戸の理解者であっても異性愛者であるがゆえに厩戸を拒絶してしまうわけです。今思うと、あんな悲劇的な結末にしなくても良かったのかなと思うこともあるのですが、聖徳太子って歴史的に子孫がすべて亡くなってしまっているので、そのことが脳裏にありました。

萬斎 僕はあの結末に『山月記』で知られる作家の中島敦に通じるものを感じましたね。中島敦も幼い子どもたちを遺して33歳の若さで死んでしまうんですけど、自分が死んだ後、地球も滅びると思うとなおやりきれないという悪夢に苛まれていた。僕が中島敦に惹かれ、何度も作品化してきたのは、彼が感じていたブラックホール的な恐怖感を僕自身も持っているからでしょうね。

山岸 人は誰もいずれ死ぬという恐怖から逃れることはできないのです。でも今私は、死はただの「無」ではなく、「すべてを有している無」なのだと受けとっているのですが……。毛人は厩戸に「ふたりが一緒になっても何も生まない」と言う。それは子孫が生まれないという史実に沿った意味でしたが、いや、そんなことはないと今は思います。人が人を愛するというそれだけで、もう何かが生まれているのですよ。

萬斎 能にも同性愛を描いた作品はあって、たとえば『松虫』では男ふたりが酒を買いに行って、ひとりが松虫の音に狂っていなくなると、友達もそれを追って死んでしまうというね。虫の音に狂わされる、ちょっと宇宙的な話です。

山岸 そんな描き方があるのですね。今の話を聞いて、自分の作品に何かが生まれてきそうだなと感じて、嬉しくなりました。

萬斎 『日出処の天子』もせりふのないところに音を感じるんですよ。無音の中に音がありそうな感じがしてくる。YouTubeで作品分析をしている動画を観たら、遠近法を無視した作画だと。

山岸 それはその通りでお恥ずかしい限りです(苦笑)。そのことでアシスタントさんともずいぶんケンカをしました。彼女たちの言う正しいパースで描くとすごく広がりのない絵になってしまうのです。それがどうしても嫌で「もっと狂わせて!」とよく言っていました。

萬斎 いやいや、それで言ったら能なんてぶっ飛んでますから。人間が巨大で、建物が小さいみたいな。リアリズムの置き所がちょっと違うんですよ。実は能楽堂自体がとてつもない装置でして、橋がかりを通ってどこからともなく出自も時代も異なる人たちが集まってきて、ドラマが始まる。能楽堂は、言うなれば、時空を超えた座標軸みたいな装置なわけです。

山岸 時空を超えてあの世からこの世をつなぐ舞台。私はもう全面的に萬斎さんを信じておりますので、お好きに料理してくださって構いません。

萬斎 いやいや、何なりと言ってください。制限という囲いがあった方が挑戦する意欲が沸きますので。今考えているのは、やはり音ですよね。あの宇宙観を表現するのには雅楽や、声明のような仏教音楽であるとか神事で使う梓弓の弦を鳴らすとかね、そういうものを使いたい気もしています。

山岸 萬斎さんの倍音のような声がもう、唯一無二の楽器のように感じます。賛否両論あって構わないと思っています。みんなが「わかる」と言って、全員が賛成するものは時を越えない。半分に疑われても、残りの半分にそれでも熱狂的に支持されるものが次の時代を切り拓くというのが私の持論です。どんな世界観が生まれるか、楽しみにしています。

ヘアメイク:奥山信次 (barrel) スタイリング:中川原寛 (CaNN)

のむら・まんさい●1966年、東京都生まれ。本業の狂言・能のみならず現代劇や映像でも活躍。映画『陰陽師』の安倍晴明、ドラマ『オリエント急行殺人事件』の和製ポアロ役など俳優として独自の存在感を発揮。舞台『敦ー山月記・名人伝ー』で紀伊國屋演劇賞を受賞するなど演出家としても数多くの名舞台を手掛けている。

やまぎし・りょうこ●北海道生まれ。1969年マンガ家デビュー。83年『日出処の天子』で講談社漫画賞、2007年『テレプシコーラ/舞姫』で手塚治虫文化賞マンガ大賞を受賞。『アラベスク』『妖精王』『レベレーション(啓示)』など多彩な長編のほか、人間心理に迫るホラー短編など代表作多数。。

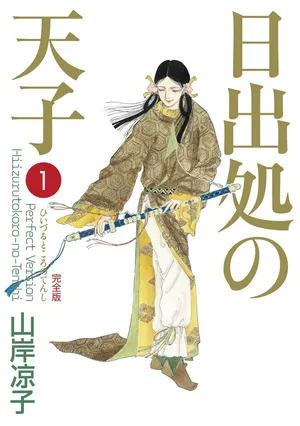

『日出処の天子〈完全版〉』(全7巻)

山岸凉子 KADOKAWA 各1650円(税込)

14歳の蘇我毛人は美しい少女と出会い、ほのかな恋心を抱くが、それは10歳の厩戸王子(のちの聖徳太子)だった……。聖徳太子を超能力者の美少年として描き、毛人との同性愛的な関係など独自の解釈もセンセーショナルだった。少女マンガの新しい地平を切り開いた傑作歴史ロマン。

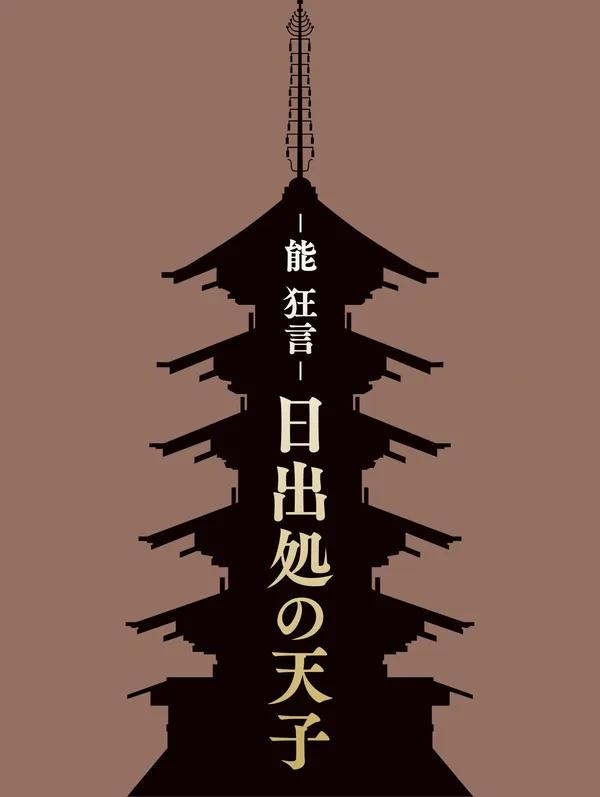

−能 狂言−『日出処の天子』

原作:山岸凉子 監修:大槻文藏 演出:野村萬斎

これまで数々の依頼がありながら映像化・舞台化がかなわなかった少女マンガの金字塔、ついに舞台化。演出を手掛けるのは「能 狂言『鬼滅の刃』」でも話題を呼んだ鬼才、野村萬斎。山岸凉子ならではの凄絶で美しい世界観が能 狂言としてどのように結実するのか期待せずにはいられない。

最新情報はXでチェック!

−能 狂言−『日出処の天子』公式

@Nohkyo_hiizuru

©山岸凉子/OFFICE OHTSUKI

4月9日よりチケット抽選開始!

−能 狂言−『日出処の天子』2025年8月7日~10日

https://l-tike.com/hiizuru/