『かいけつゾロリ』の作者原ゆたか、物語作りの手の内を明かす!? 「参考にするのはハリウッド映画の脚本。でもゾロリにはタブーが…」【イベントレポート】

公開日:2025/3/25

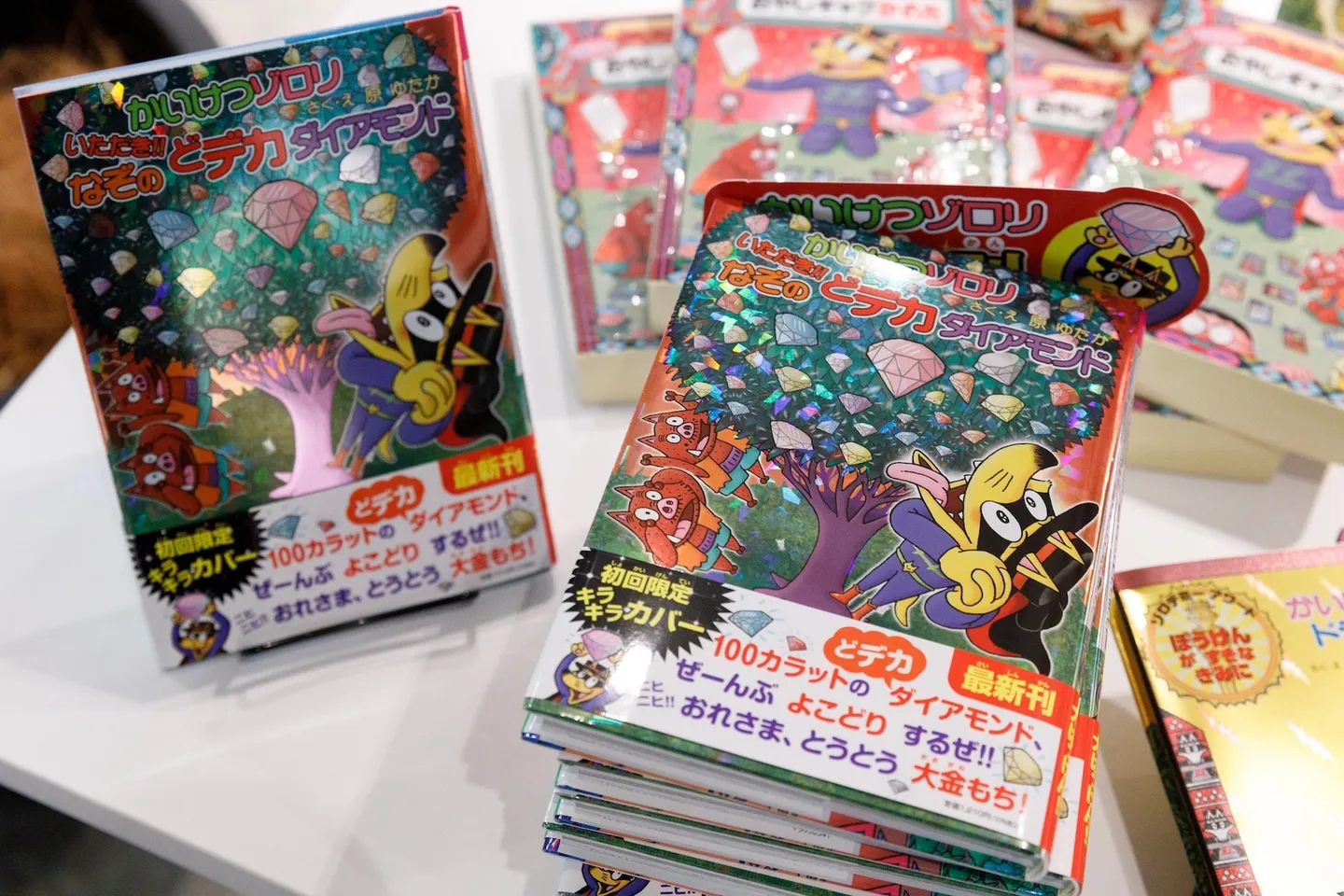

読者を飽きさせない展開や、最後にあっと驚かせる仕掛けなど、子どもを夢中にさせる工夫がふんだんに盛り込まれた「かいけつゾロリ」シリーズ(ポプラ社)。作者の原ゆたか氏が、最新刊『かいけつゾロリ いただき!! なぞのどデカダイアモンド』の発売記念トークイベントに登壇し、最新刊に込めた想いや、物語作りの“たくらみ”を語った。客席には小さな子どもを連れた親子をはじめ、大人のファンの姿も。ここでしか聞けないような制作裏話が続出し、物語作りに携わりたい人にとっても貴重な場となった。

ゾロリのルーツが描かれた『ほうれんそうマン』

原氏からまず語られたのは、「かいけつゾロリ」シリーズが始まった頃のお話。「かいけつゾロリ」シリーズは元々、『ほうれんそうマン』(みづしま志穂:作/同名のシリーズ)の敵役だったゾロリを主役としたスピンオフ作品としてスタートしている。「ほうれんそうマン」シリーズがようやく売れ始めた頃、同シリーズが休刊することになったため、平台(書店で人気作品などの表紙を上にして積み上げて販売する場所)を他の本に取られないように、という目的のもと、それまで挿絵担当だった原氏がお話も書くことになったという。当時は「5巻くらい書けたらいいと思っていた」というシリーズが、今では「同一作者によって物語とイラストが執筆された単一児童書シリーズの最多巻数」としてギネス世界記録に認定されているのだから、驚きが隠せない。

「『ほうれんそうマン』を知っている人?」という原氏の投げかけに、8割くらいの子どもが挙手する場面もあった。もう40年近く前に刊行されたこのシリーズ、今は絶版状態で、図書館や学校でしか読めない。だが、最近になって中国で出版が決まったという。「『ほうれんそうマン』のゾロリは、最初は悪役として“いじめの修行”をしていたけれど、当時あまりにもいじめがひどい状態になっていくのを心配して、“いたずらの修行”になった。そういうゾロリのルーツを今の子どもにも知ってほしいから、日本でも文庫本で再販する話が出ています」。

ゾロリシリーズにも「タブー」がある

ゾロリファンの間では、原氏の作る物語が、細かい設定の組み合わせによってできていることがよく知られている。「いつも書き上げると制作過程のメモなどはやぶって捨てるので、これしかない」と言いながら、最新作『かいけつゾロリ いただき!! なぞのどデカダイアモンド』の制作資料やメモ書きをひろげて披露する原氏。今回は「ダイアモンドと○○が似ているというオヤジギャグ」から思いついた作品らしく、起承転結を記した資料には、吊り橋、崖崩れ、ツチノコなど、最新作に登場したアイデアが細かく記載されていた。

お話の流れを作る時には、ハリウッド映画の脚本の書き方が参考になるという。最初は子どもが好きなものや、自身が子どもの頃に好きだったものなどをテーマにしてどんどん書けていたが、40作か50作あたりでネタが尽き、その頃に出会ったのがハリウッド流の物語作りだった。「脚本の書き方の本を20冊くらい読んだけど、ハリウッド映画は大体同じ流れになっている。この流れを知られてしまったからハリウッド映画がマンネリになり、面白くなくなってしまった。ただ、お話に初めて出会う子どもにはやっぱりわかりやすい」。

原氏によれば、まずは主人公の平凡な日常があり、そこから旅立ちのきっかけがある。主人公がなんとか旅立ってくれるように作家が背中を押し、そこで「ゾロリの旅を応援したくなる設定を作る」という。「書かれた通りの流れに当てはめれば大体面白い作品になるけど、まずはお話を作らないとどうにもならない。それが一番しんどい」と原氏。また、話を考える際、おならもOKなゾロリシリーズだが、じつはタブーがあるという。それは、殺人事件。「推理小説を書きたいけれど、学校に置かれる本では殺人をやっちゃいけない。子どもは「名探偵コナン」などで毎週のように殺人事件を見ているのに…。たとえば、花瓶を割った犯人を見つける話ではあんまりハラハラしないでしょ。だから事件を考えるのはとても難しい」。