『かいけつゾロリ』の作者原ゆたか、物語作りの手の内を明かす!? 「参考にするのはハリウッド映画の脚本。でもゾロリにはタブーが…」【イベントレポート】

公開日:2025/3/25

「つかみ」は早めに、が物語の鉄則

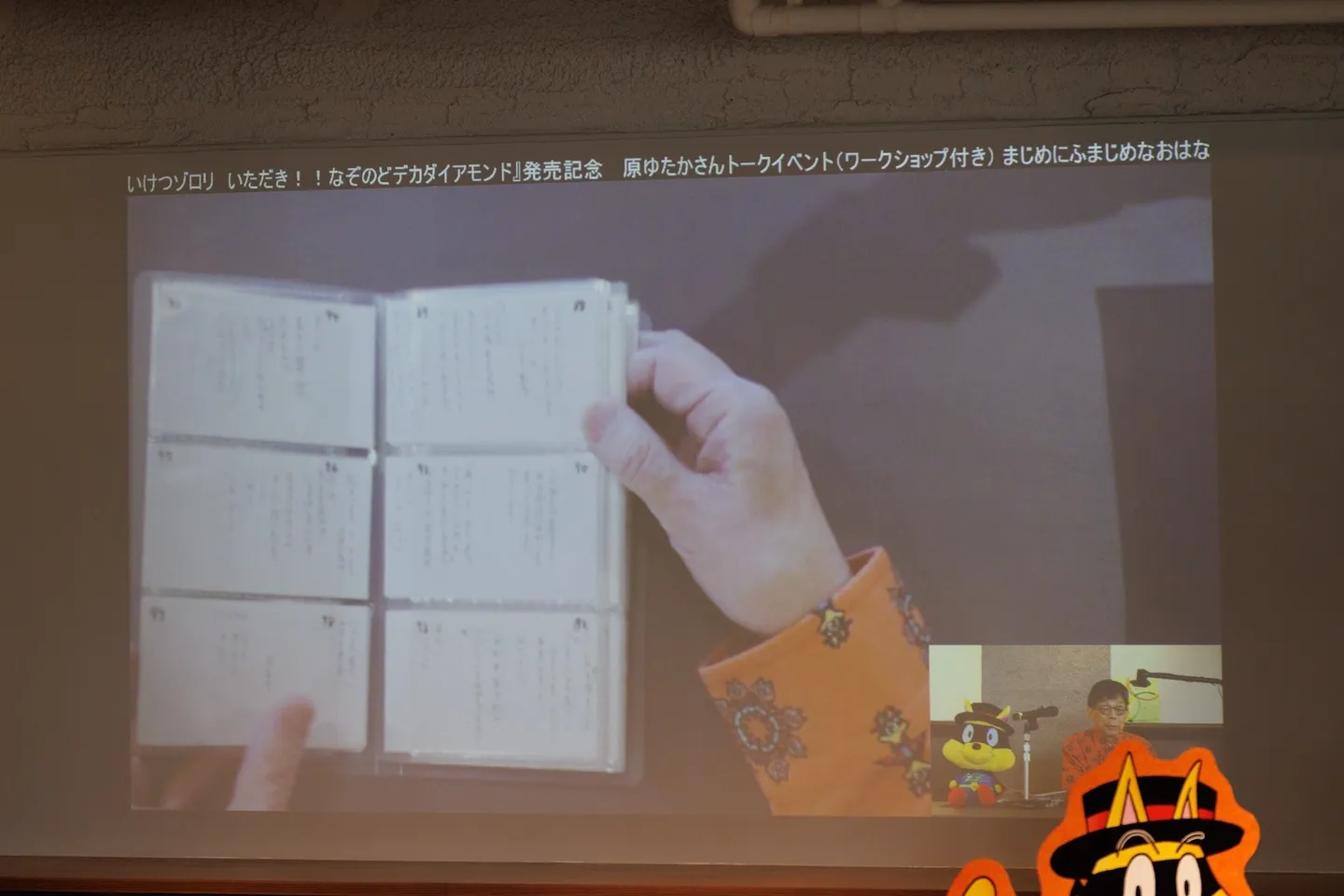

シリーズの面白さは、ゾロリがさまざまな試練を乗り越えていくところにもある。原氏いわく、「ゾロリにどんな意地悪をして宝に到達できなくさせるか」。原氏が作る設定(あらすじ)はそれぞれ細かく分けてカードに記載され、お話の入り口から最後まで準備されたカードを、場合によっては抜いたり、入れ替えたりして流れを決めるそうだ。最新刊でも、最初は冒頭に「リスの子どもが迷子になる」という設定を入れていたが、あまりにも冒頭が長くなるのでカードを抜き、割愛したという。「ゾロリが何をしたいのかわからないまま20ページも30ページも進むと、読者は応援のしようがなくなり、あきてしまう。つかみは15ページまでに収めるのがコツ」。

お話ができあがったら、セリフの原稿作りに入る。原稿が仕上がると、妻で児童書作家の原京子さんが目を通してチェックが入り、そのあとさらに編集部によるいろいろなチェックが入るので、原氏はそのたびに「結構落ち込む」のだとか。こんなに長く人気作を作り続けている作家でも修正が入ることには驚きがあり、同時に、一つひとつの作品が考えぬかれて作られていることが伝わってくる。

『藤子・F・不二雄の発想術』などを参考に

他にも、『10のストーリー・タイプから学ぶ脚本術——SAVE THE CATの法則を使いたおす!』(フィルムアート社)や『藤子・F・不二雄の発想術』(小学館)なども物語作りの参考になっているとか。「藤子・F・不二雄さんも、とにかく自分が子どもの時に楽しかったことを描いて、今の子どもたちに伝えようとしていたようで、私もそうだった。今流行っていることを自分が楽しいと思わないまま伝えようとしてもなかなか伝わらない。子どもの本を書きたい人がいるなら、自分がかつて楽しかったことを読者にどうしたら伝えられるかを考えてみてほしい」と、次に続く児童書作家に向けたメッセージも。

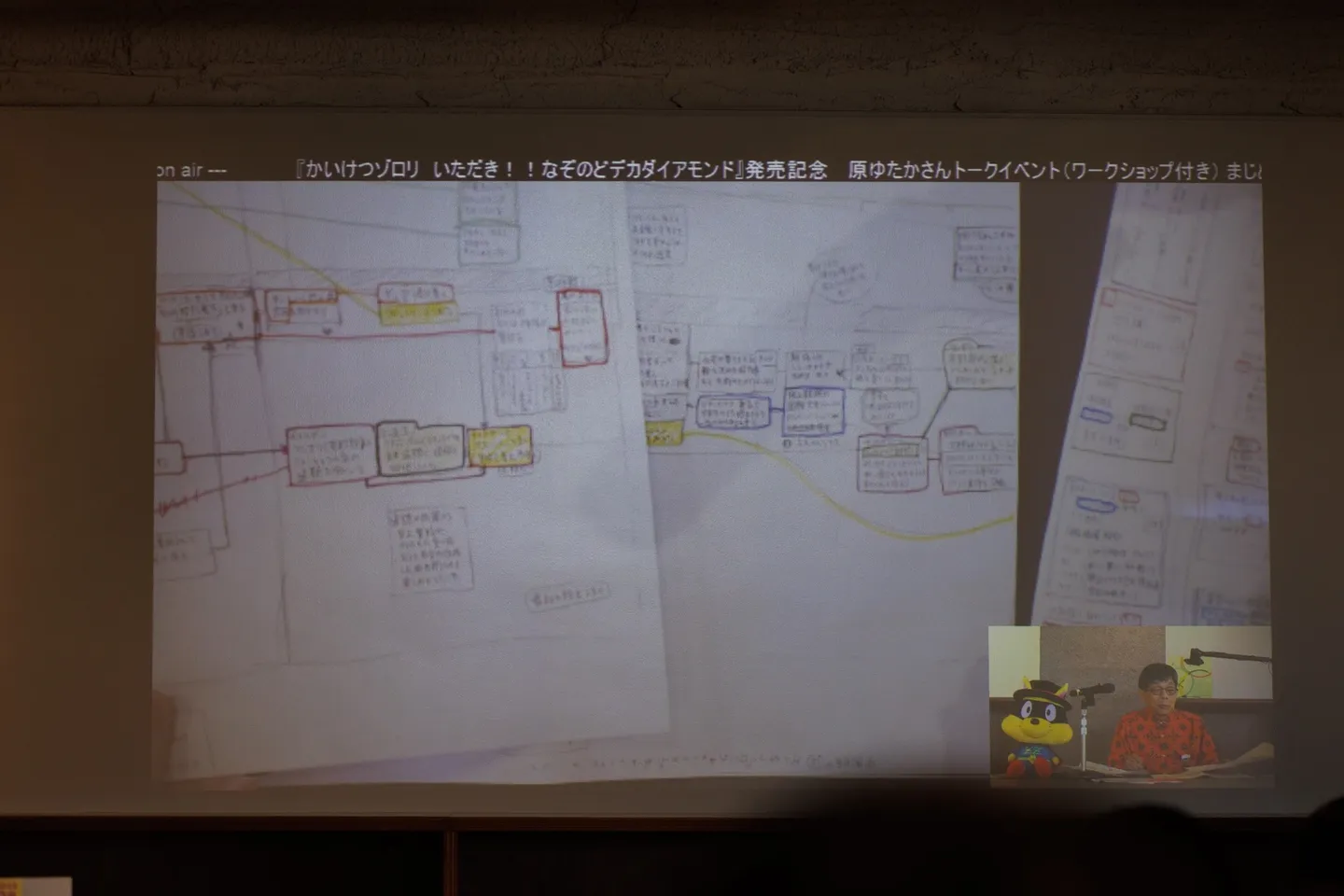

映画好きで知られ、映画を参考にして仕上げたストーリーも多数あることがイベントでも語られたが、映画に限らず、国内外のドラマから学ぶことも多いという。バカリズム脚本によるドラマ『ホットスポット』については、「地球を侵略する怖いエイリアンが、近所のおじさんだっていうひねりが面白い」と言及。ただし、子どもの本の場合、エイリアンが本来は怖いものだという認識をまだ持っていない小さな子にはひねりの効果がないため、真似するのは難しいとか。また、韓国の名作ドラマ『愛の不時着』のことを「何がすごいかって、ユーモアとリアリティと布石の置き方。見事な脚本」と大絶賛。全16話の中で描かれた出来事を分刻みでメモしたという資料を披露すると、その緻密さを目にした客席から感心する声が次々とあがった。

「ゾロリのラスト」の構想とは

自身の71歳という年齢を考え、「いくつまで描けるかな」と感じることもあるという原氏。本シリーズのラストも考えていたといい、ゾロリの母親の若い頃をメインで描いた『映画かいけつゾロリ ZZ(ダブルゼット)のひみつ』の物語で終わる、という構想があったことを吐露。ただし、ラストを決めるとそこに向かって全部の話が進んでしまうという懸念もあると考え直したとか。ここで、大好きだという映画『男はつらいよ』を挙げ、「主演の渥美(清)さんが亡くなっても、寅さんはずっと心の中で生き続けて旅をしている。ゾロリもそういうキャラクターにしたい。これからも旅を続けさせようかなと思っています」と原氏。なお、2年後に迎えるシリーズ40周年にはイベントの予定もあるそうだ。

「以前はこんなふうに大変で面倒くさい手の内を明かさずに、楽しんで書いてますって言ったほうがいいかもしれないと考えていた」と語る原氏には、人前で物語作りの話をするようになった理由があるという。「TikTokとかYouTubeとか、面白いところだけ見たいっていう文化になってきた。本やお話って、手前の布石が後になって効いてくるっていう、ちょっと我慢しないと面白くならない部分もある。そういう本やお話の文化がちゃんと残ってほしいし、これから新しく子どもの本を書く人がでてきてほしいと思う。だから私のお話の書き方も参考になるのかなと思うようになりました」。

ページをめくって本を読み進める楽しさ、最後まで読んだからわかる面白さ、それを知っている故にまた本を読み、その面白さを伝えたくて物語を作る。その創作の影にたゆまぬ工夫と努力があることが、原氏の言葉の端々から伝わってきた。これからも新しく作ってみたいものがたくさんあるといい、その創作の行き着く先は果てしない。なぜゾロリがこんなに面白いのか。その理由が大いに伝わったのと同時に、本を楽しむだけでなく、その楽しさを広めることも本好きの使命かもしれないと、身が引き締まる思いのするトークイベントとなった。

取材・文=吉田あき 撮影=島本絵梨佳