日本人の認知症リスクが世界トップクラスの理由は?/認知機能改善30秒スクワット

公開日:2025/4/14

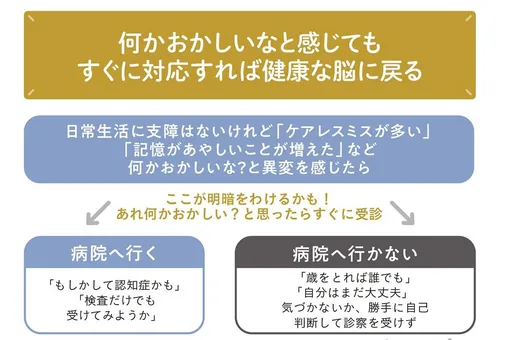

認知機能の低下に気づくきっかけは人それぞれです。「最近、約束の日時を忘れることが多い」「食べたものを思い出せない」――。こうした違和感の正体はもしかしたら、認知症の前段階である「軽度認知障害(MCI)」かもしれません。

MCIは放置すると、4年以内には50%、6年以内には80%が認知症へ進行するといわれています。 ただし、初期の段階で適切な対策をすれば、認知機能を改善し、健常者レベルに戻すことも可能です。

本書では、著者の20年以上の研究により明らかになった認知症のメカニズムや認知機能低下のセルフチェック法、改善に効果的な筋力トレーニング法などが詳しく紹介されています。

日常生活に支障は出ていなくても、もの忘れや、同じ話を何度もしてしまうような症状がある人は必見の一冊。認知症改善専門の運動療法士である著者が提唱する『認知機能改善30秒スクワット』をお届けします。

※本記事は『認知機能改善30秒スクワット』(本山輝幸/日本文芸社)から一部抜粋・編集しました

なぜ認知症になってしまうのか

実は認知症患者数が多い日本。

なぜ認知症になってしまうのか、認知症患者と健常者の脳の違いとは

なんなのかについて詳しく説明します。

認知症の現状:65歳以上の4人に1人が認知症を患う時代がきた

「人の名前が出てこない」「覚えたことをすぐに忘れる」。そんな悩みをもっている方が、高齢化社会の日本で増え続けています。

厚生労働省研究班の調査・推計(※)によると、2022年の時点で65歳以上の認知症の方は443万人、同じく軽度認知障害(以下、MCI)の方は559万人でした。両方を合わせた1002万人という数字は、65歳以上の人口の27.8%にあたり、およそ4人に1人が認知症または認知症予備軍になっていることになります。

こうした傾向は日本だけではありません。WHO(世界保健機関)の2023年3月の発表によれば、現在、全世界の認知症患者数は5500万人を超え、毎年およそ1000万人の新規発症者を生んでいるとのことです。

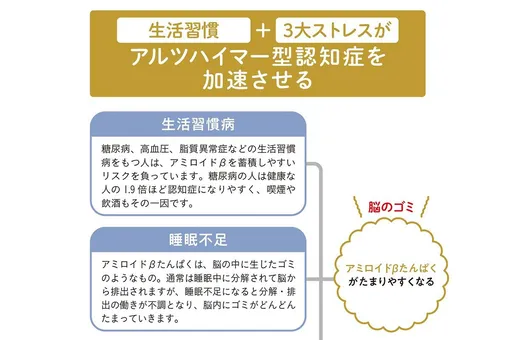

グラフをご覧ください。これはOECD(経済協力開発機構)が加盟国の認知症患者数を調査したもので、日本の認知症患者数は世界有数となっています。その背景には食生活の欧米化、運動不足などのほか、体への負担が少ない生活様式が、感覚神経の機能低下を招くことも大きな理由ではないかと考えられます。

※ 厚生労働省 令和5年度「認知症及び軽度認知障害の有病率調査並びに将来推計に関する研究」。2022年の調査を2024年5月に公表。