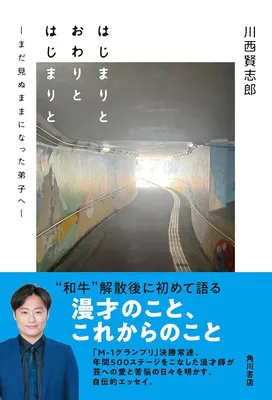

川西賢志郎『はじまりと おわりと はじまりと―まだ見ぬままになった弟子へ―』/責任を背負うということ

公開日:2025/4/4

お笑いコンビ“和牛”のツッコミとして時代を駆け抜けた男・川西賢志郎。

2024年の“和牛”解散後に初めて語る、漫才のこと、これからのこと。「M-1グランプリ」で準優勝するまでの道のり、人気絶頂で多忙な中でも年間500ステージをこなす芸との向き合い方、そして次に目指す笑いとは――。

発売即重版した、漫才師としての区切りを自らつけるためのエッセイ『はじまりと おわりと はじまりと ―まだ見ぬままになった弟子へ―』から一部抜粋してお届けします。

※本記事は書籍『はじまりと おわりと はじまりと ―まだ見ぬままになった弟子へ―』(川西賢志郎/KADOKAWA)から一部抜粋・編集しました

⑦責任を背負うということ

※書籍の収録順とは一部異なります

テレビ番組であれ漫才であれ、そのネタに対する“責任”というものは、持ち主側にあるべきだ。というより、持ち主側にあることが必然だと言える。“ネタを自由に扱ってもいい特権”を持つということは、持ち主側が“これでいい”という最終的な意思決定をした上でネタが提供されているということ。つまりは、すべての責任を持ち主が背負うという条件のもとに、テレビや漫才といった“ネタ”が存在しているわけだ。ただ最近、そのネタにおける責任の所在が不明瞭になっているように感じることがある。

ある芸人が舞台上で“これはきっと面白い”と狙ってやったことが、笑いにならなかったとしよう。この場合、その責任はその芸人にある。これは明白だ。だけど、テレビの場合は少し違う。例えば、ある新番組が始まったとして、視聴率や評判があまり良くなかったとする。その時、どういったことが予想されるか。今の時代はネットによってお茶の間の反響がすぐに可視化される。その反響を都合のいいように一部切り取ったものだけで、ネット記事が生み出される。そこで叩かれる標的となるのは、タレントや芸人だ。もちろん番組の中で与えられた役割をきっちりと全うできず、そこにおける力不足があった場合、演者としての責任はある。ただ、往々にしてそういった記事の内容はというと、テレビの企画・演出を問題視するのではなく、出演者のキャラクター性・力量などへの批評が並ぶ。

仕組みはこうだと思う。ネット記事というのは、一つのメディアである。そして、その母体には新聞社だったり、そのさらなる母体にはテレビ局やラジオ局というものがあったりする。仮に母体がそうでなくとも、メディア同士として横の繫がりは持っていたりする。メディアがメディアを叩き出したら、共食いが起こって、メディアの世界が崩壊してしまう。それは全員が避けなければならない。だったら、タレントや芸人を記事の標的にしておけばいい。その方が、名前も売れている分閲覧数も伸びる。時には過大に賞賛したり、時には揚げ足取りをしてみたり。持ち上げておけば落としやすく、落としておけば持ち上げやすい。この振り幅に食いついてくれる大衆が一定数いるから、記事へのアクセス数が担保されて、広告が付く。それがお金を生み出すことになって、標的以外の誰も傷付かずに利益を得ることができる。こうやって、メディア周辺の世界は動いているように思う。

だからこそ番組の内容があんまりだったとしても、企画や演出、またはそれを束ねるプロデューサーや構成作家などの番組側が叩かれることはあまりない。ただ逆に、担当する番組のヒットが続くと、今度はプロデューサーや作家などの制作側が評価の対象となることはある。昔から名の通った優秀な裏方と呼ばれる方々はたくさんいるが、それはメディアがそう扱ったことで、名が通るようになったわけだ。そして、そんな人たちは今の時代にもいる。きっと評価に値する仕事をしていることは事実だろうし、そもそもが“ネタの持ち主側”なわけだから、それ自体には何も思わない。ただ見落として欲しくないことは、どんな状況においても必ず矢面に立っているのは“演者側”だということだ。

僕は極端なほどに漫才師至上主義なところがある。それは、わかりやすく全責任を背負って舞台の上に立っているからだ。ネタを作るのも、演出を凝らすのも、演じるのも自分。映画でいうところの監督・脚本・演出・主演など、すべてを担っている。もし漫才にエンドロールがあったとしたら、ひたすら自分の名前が流れ続けることになる。漫才はよく『マイク一本で笑わせる』と格好良く形容されることがあるが、マイクだって声を届けるために必要なだけ。だから、本当はマイクすらなくても成立はしている。一つのエンターテイメントとして、観客を楽しませることが自己完結できてしまえるのが、漫才師。その能力を持ち合わせながら、どんな時でも矢面に立ち続ける。優秀なテレビマン、優秀なディレクター、優秀な構成作家はたくさんいる。凄い人は凄いことに変わりはない。ただやはり、目に見える形で責任を背負って勝負している芸人、つまりは舞台に立ち続ける芸人が自分にとっては一番凄い。

<第8回に続く>