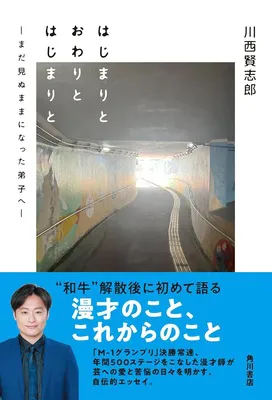

川西賢志郎『はじまりと おわりと はじまりと―まだ見ぬままになった弟子へ―』/笑いの包容力

公開日:2025/4/18

お笑いコンビ“和牛”のツッコミとして時代を駆け抜けた男・川西賢志郎。

2024年の“和牛”解散後に初めて語る、漫才のこと、これからのこと。「M-1グランプリ」で準優勝するまでの道のり、人気絶頂で多忙な中でも年間500ステージをこなす芸との向き合い方、そして次に目指す笑いとは――。

発売即重版した、漫才師としての区切りを自らつけるためのエッセイ『はじまりと おわりと はじまりと ―まだ見ぬままになった弟子へ―』から一部抜粋してお届けします。

※本記事は書籍『はじまりと おわりと はじまりと ―まだ見ぬままになった弟子へ―』(川西賢志郎/KADOKAWA)から一部抜粋・編集しました

⑨笑いの包容力

※書籍の収録順とは一部異なります

笑いの素晴らしいところは、何でも笑いに変えられることだと思う。例えば、容姿・生い立ちの不幸・社会における立場など、笑いに変えていくことで芸人にとってはむしろ武器となり得る。時には誰かへの中傷と取れるような発言であっても、そこに関係性や愛があったり、または自分なりの主張を通すための覚悟があれば、それもまた笑いにできる。近年はしきりにコンプライアンスが叫ばれる世の中になったことで、笑いへの規制が厳しくなった。とはいえこれはテレビなど不特定多数の人の目に晒される土俵において、とくに取り締まられていると言っていい。実際に漫才のネタ番組に出演するにあたっても、その内容に不適切な題材や表現はないか事前にチェックされることがいつの頃からか増えたが、劇場や寄席ではそんなことはしない。だから、本来は笑いにしてはいけないものなんてないと僕は思っている。

今の世の中においては、人が人の言動にたいして過剰に反応しすぎている。自分には一切関係のないことにも積極的に首を突っ込み、それはダメだと言いたがる。もちろん中には本当にアウトなものもある。それでも、笑いにするかどうかは当事者や当事者同士の周りまでの問題であって、もしそこに不快な感情が生まれたのなら、口を出すべきはその輪の中にいた人間であればいいと思う。それ以外は、野次馬と言っていい。騒動の渦中はその場にやって来るが、火が消えると去っていく。家が燃えていることには関心があるが、家が燃えた本人のその後の生活にはあまり関心がない。そして、笑いとはどの目線で話すのかというものであったりするから、誰かに寄り添った笑いをやれば、その反対側の人間にとっては笑えないものになったりする性質はどうしたって付き纏う。誰も傷つけないように配慮した笑いが好まれる昨今だが、これを突き詰めていくと最後は芸人側による個人的な自虐しかできなくなる。これなら観客は安心して笑っていられるかもしれないが、その芸人が自分を傷つけ続けているという事実は、案外みんな見落としていたりする。結局は、みんな自分勝手なセーフとアウトの線引きがあって、そこに引っかかるかどうかで笑っているだけじゃないかとも思える。そういった意味で、やはり何でも笑いに変えられると思っているし、笑いの包容力は凄まじいもので、笑いは何でも受け止めてくれると思っている。

だがここで、勘違いしてはいけないと思うこともある。それは“何でも笑いに変えられる”ことと、初めから“何でも笑いで済ませられるだろう”という腹積もりで不用意な真似をするのは違ってくるということ。

学生時代に、僕はいきなり蹴るというノリを面白いと思って友達にやってしまった。その友達のことが嫌いだとか気に食わないなんてことはまったくない。ただ単純にそれが“面白い”と大きな勘違いをしてしまっていたわけだ。今思えば当然だが、その友達はすごく怒った。すぐに謝ったが、彼からすると許せなかっただろう。こっちは冗談のつもりでも、向こうからすれば不快なだけ。完全に僕が悪い。そしてこの時、彼が不快な気持ちを全面に表したことで、僕は間違いに気づくことができた。だけど、もし彼が一人で抱え込んで深刻になってしまっていたならば、僕は果たして「悪いことをしたな」と後で気づくことができただろうか。そして、これが僕は大人になった今でもその怒った彼の表情が記憶にあるくらいには失敗したなと思っているわけだが、もし「冗談やん」という一言で済ませていたとしたらどうだっただろうか。

いじめられっ子は一生覚えているが、いじめっ子はすぐに忘れる。これは、いじめっ子側にある「冗談やん」という気持ちがそうさせるのだと思う。もしそれが冗談だったとしたら、滑っていたということ。そして、その失敗をしたことに対して「いやいや、今のはこういう笑いですよ」と言い訳をしていることになる。いわば、自分の行動に責任を取らずに、冗談を盾にして“笑い”に責任をなすりつけた行為と言える。これは笑いの悪用であり、自分の都合のいいように利用しているだけ。そんなものは“笑い”に真摯ではない。

海外の笑いを観ていると、下品な言葉や差別的な表現がよく用いられている。そういった笑いの中でも、本当に質の良いものはきちんと自分なりの背景や正義を持っている。そして、それらに基づいて意見や主張をするためには、面白くなくてはならない。だから、意地でもそれを笑いにできるネタを考える。そうやって、自信を持って面白いと思えるネタができた時に、彼らは思いを強く訴えるためにあえて過激な表現を用いているわけだ。実際にあることだが、それが批判を買うことになる場合もある。だけど、決して「冗談やん」なんて安っぽい弁解をすることはしない。なぜなら、それだけ“笑い”に対して真摯な姿勢で取り組んでいるからだ。それは言ってしまえば、信念を持って笑いをとろうとした結果、批判をしてきた人たちには滑ったというだけのこと。芸人だってキャリアを積んでも笑いをとろうとして失敗することなんてある。滑ったからといちいち弁解していたら芸人なんて続けられない。だから、本気で“笑い”をとるためであるなら何を材料にしたっていいし、どんな言葉だって使えばいいと思う。ただし、自分が失敗した時や批判に臆してしまった時に、その責任を“笑い”に背負わせてはいけない。それは“笑い”ではなく、笑いに対する冒瀆にあたると思う。

<第10回に続く>