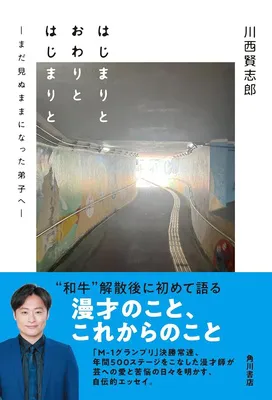

川西賢志郎『はじまりと おわりと はじまりと―まだ見ぬままになった弟子へ―』/茶化すということ

公開日:2025/4/25

お笑いコンビ“和牛”のツッコミとして時代を駆け抜けた男・川西賢志郎。

2024年の“和牛”解散後に初めて語る、漫才のこと、これからのこと。「M-1グランプリ」で準優勝するまでの道のり、人気絶頂で多忙な中でも年間500ステージをこなす芸との向き合い方、そして次に目指す笑いとは――。

発売即重版した、漫才師としての区切りを自らつけるためのエッセイ『はじまりと おわりと はじまりと ―まだ見ぬままになった弟子へ―』から一部抜粋してお届けします。

※本記事は書籍『はじまりと おわりと はじまりと ―まだ見ぬままになった弟子へ―』(川西賢志郎/KADOKAWA)から一部抜粋・編集しました

⑩茶化すということ

※書籍の収録順とは一部異なります

“ダサいことが格好いい”という価値観以外にも、今のお笑いの世界において主流になっているものはあると思っている。それは“茶化す笑い”だ。

笑いとは“緊張と緩和”によって生み出されるとよく言われる。これは一つの真理であると思う。実際に、漫才やコントで葬式・刑事もの・病院などのシチュエーションが多く見られるのは、そこに緊張があらかじめ備わっており、笑いを生み出しやすいからだ。誰しもが緊迫した場面を目にすると、もしかしたらこの後こんなことになってしまうんじゃないか……と頭の中で予測を立てる。それをうまく裏切ることが緩和であり、笑いを生むことに繫がる。だから、“裏切る”ということはある程度“茶化す”ということでもある。ただ、まったく同じではない。あくまで裏切り方の一種類として“茶化す”が存在しているわけだが、最近はこの割合がとても多いように感じる。

茶化すことが適度にあれば、緊張に傾きすぎない空気を作ることができる。例えば〇〇バラエティと呼ばれるような番組において、芸人が任されている仕事は大抵そういうものだ。情報バラエティであれば、政治や事件などの時事ネタを取り扱う。そこで話が小難しくなりすぎる前に、司会が芸人に話を振って緩和する。スポーツバラエティであれば、アスリートの真剣な話を聞くのがメインとなるが、程よく笑いを添えて聞きやすくするために芸人がコメントで緩和をする。いずれも芸人に与えられている役割は緩和することであって、またこういった番組において“茶化すこと”は上手く機能していると言える。そして、今この手の形式の番組がとにかく多い。だから芸人はそこの能力を養おうとするし、いざその仕事が回ってきたら存分にそれを発揮することに努める。結果、テレビで繰り広げられる笑いが“茶化すこと”に偏っていく。そして、そのやり方が笑いにおける“正解の手本”のようになって、どんどん増殖し、芯から染まっていき、テレビの枠をこえて芸人の理念に影響を与えているようにも思う。

適度に茶化すことには今言ったようなメリットが存在している。ただ、デメリットも存在していると思っていて、茶化すことで“話の深み”や“自分がそれについて思考する機会”が奪われてしまうということだ。

バラエティで自分がよく違和感を覚えたのは、ぶっちゃけトークと題してわざわざトークをするのに、すごく内容が浅い部分で終わっていくことだった。一番の理由は“ぶっちゃけたような雰囲気が撮れたらよし”という考えが制作側にあることだとは思う。ただもう一つの理由としては、芸人がそのシーンを面白くするために“茶化す”ことを多用するから話が深くなっていきようがない、といったところも感じる。本当は、“深くもあり面白くもある”という場面を作ることが、ここでいう一番の正解だと僕は思うし、自分がその企画に乗っかることを許容したのであれば、それをやらなきゃ意味がないとも思う。だけど、話が深くなり始めたくらいのタイミングで早々に誰かから茶化しが入ってしまうと、そこでその話はもう緩和され、笑いが起こって完結してしまう。だから、それ以上に深くなることはなくなる。これはまぎれもなく“茶化すこと”が話の深さを奪っている状態だと思う。

漫才やコントのネタでも次から次へと笑いが起こるタイプのものは、実はストーリー性や話の展開などが存在していないことが多い。見終わった後に面白かったという印象は残るが、どんな内容だったのかが思い出せないのは、そもそもストーリーが存在していないからだ。設定があって配役があって、付随する共通認識の出来事があって、それらをうまく裏切り続ける。いわば、ストーリーや話の深さを犠牲にすることで、笑いまでのストロークを短く速くすることに成功していると言える。

そして、茶化す笑いをやること自体はそんなに難しいことではなかったりもする。もちろん茶化し方の“質”というのは存在するし、そこの能力に個人差はあると思っている。ただ、方法論という観点でいうと、案外誰にでもできてしまう。誰かが真剣な話をする、緊張が生まれる、緩和する。この一連の流れで笑いは起こっているから、まず誰かが真剣な話をしてくれたら、緊張は自分で用意しなくてももうそこにある。そして、緊張が大きくなればなるほど、いつでも緩和に持っていける下地が出来上がっていくというわけだ。立ち止まっている人を転ばそうとしても難しいが、全力で走っている人ほど少し足をひっかけたら簡単に転ばすことができるのと同じ原理だと思う。いくつかの条件が整えば、案外これは簡単な作業となる。

例えば、アスリートが『勝負所でどうやって集中力を発揮するのか』というトークを真剣にした後に、今の話を聞いてどう思った? というフリが来たとする。そこで「すいません、ちょっと今集中が切れてたんでもう一度聞かせてもらえますか?」と言ったりすれば、緩和に持っていくことができる。そして、この場合に必要なのは(なんとなく集中力について話している)という材料だけであって、あとの具体的な部分は重要ではない。でも、本当はここで一番大切なのは『どうすれば集中力が発揮できるのか』という具体的な話であって、ましてやアスリートの口からそういった話が聞けることはとても価値があることであるはず。そこに茶化しが入ることでたしかに笑いは生まれるけど、果たして自分がそれについてしっかり思考する機会が持てたのかと言えばそうではない。

また視聴者の目線で考えても、せっかくその話を聞くことで思考の始まりに立つことができたのに、そこに茶化しが入って笑うことで、完結したような気になってしまうことはあると思う。笑うということは、オチがつくこと。オチがつくということは、終わること。人は終わったと感じると、思考をしなくなる。自分はこれまでこういった仕事を引き受け、与えられた役割で立ち回り、それが常習化していく中で、だんだんと大切なことから遠ざかっているのではないかという意識が生まれてきた。そんなことを考えだすと、こういった場面における“茶化す笑い”に、果たしてどれくらい価値はあるのだろうかと思ってしまう。

“茶化すこと”について、ある子供の教育に携わる人が言っていた。先生の言うことを茶化そうとする子供よりも、素直に興味を持って聞く子供の方が、人間としても成長が感じられるし勉強もできるようになる。当たり前と言えばそうだが、これは大人にも当て嵌まることではないかと思う。目の前のことに真っ直ぐに向き合おうとするから、豊富に吸収していくだろうし、たくさん思考を巡らせることもする。そうやって、人間が形成されていく。だけど、その人はこうも言っている。伸びるのは茶化すことをしない子供だけど、クラスでいつも人気者になるのは茶化すのが上手な子供だそうだ。先生の揚げ足を取ってみたり、何かしらの抜け道を探そうとしたり、そういった子供はたしかに周囲に笑いをもたらすことで支持を得る。

これを聞いた時、僕はなぜか今の自分や芸人の在り方と重ね合わせてしまった。茶化す子供が人気者になるように、芸人が持て囃してもらえる職業である理由の一つは、率先して“茶化すこと”をしてくれるからではないか。それでも事の本質と向き合いながら“茶化すこと”ができていればいいわけだが、上澄みだけを掬うことを続けていくと、その先に待っているのは“知性を失った人間の姿”なのではないだろうか。考えても答えが出ないことではある。ただ考えてしまうということは、きっと自分のやっていることに自信を持って価値があると思えていなかったからなんだろう。

今、世間で影響力を持っているのはSNSなどネットの世界で支持を得ている者。その多くは、茶化すことが巧妙な人間。それを称えて真似るかのように、誰かが少しの綻びを見せたらすぐ揚げ足を取ろうと有象無象が押し寄せる。時代全体がそっちに向かっているのか、それともただ可視化されただけなのか。

今の主流の一つは茶化す笑い。知性を失わないように、思考をすることをやめないように。

<続きは本書でお楽しみください>