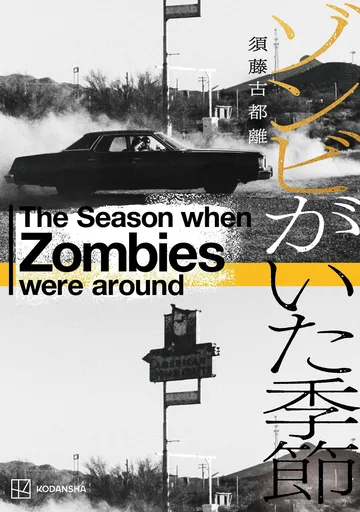

うまくいかない毎日に、ゾンビがやってきた。メフィスト賞受賞のデビュー作『ゴリラ裁判の日』の須藤古都離が描く前代未聞の人間賛歌『ゾンビがいた季節』【書評】

PR 公開日:2025/4/10

数々の意欲作を世に送り出してきたメフィスト賞。第64回受賞の須藤古都離氏のデビュー作『ゴリラ裁判の日』もそのひとつだ。高い知能を持つ女性ゴリラのローズが、夫の殺害をめぐる裁判に挑むこの物語は、我々にゴリラ的なる新しい視座と未曽有の感動をもたらした。間もなく投下された『無限の月』(2023年発行)の舞台は、脳内の機械が人の思考を助ける時代。中国と日本で生きる人々の人生が交錯する壮大な物語は、人類が厚く信頼を寄せてきた「アイデンティティ」というものの脆さを我々に突きつけた。

このようにデビューからわずか2作で、目の肥えた読書家たちをハッピーなミステリーツアーへと連れ出してきた須藤古都離氏。続く最新作『ゾンビがいた季節』は、前2作と同様、知らない世界へと足を踏み入れる勇気や心の器を試される、挑戦状のような作品だ。それでいて、前2作とまったく違う景色を見せることで我々の期待をゆうに越える、そんな快作。

舞台は、1960年代後半、アメリカ西部ネバダ州の人口50人以下の町・ジェスロー。かつてヒットを飛ばすが、今はめっきり書けなくなった小説家のトムのもとへ、付き合いの長い出版エージェントのダンの部下・ケイティがやってくる。訪問の意図が不明なケイティに辟易していると、外の様子がおかしい。よく知る人々や妻が、死体のように青ざめた顔で友人や家族の内臓を食い荒らしている。彼らから逃れるためふたりは地下シェルターへと逃げ込む。絶望したトムは、タイプライターに物語を綴り始める。

実はこれは、「世界が終わる日が来たら書くかもな」と言うトムに小説を書かせるため、妻のメグとダンが企てた偽のゾンビ襲来計画。せっかく町の人たちがゾンビに扮するならと、ふたりはハリウッドへの反発をこじらせたアート志向の映画監督・エリックに声をかけて、ジェスローで低予算のゾンビ映画を撮影することに。しかし、事態はとんでもない方向へと展開していき――。

撮影の前段階から、夫の再起を願う妻とエージェント、そして小さな町で暮らす人々の抱える思いやストーリーが順番に描かれていく。一方で、マフィアや彼らが雇う殺し屋、空軍や警察、カニバリズムをめぐる都市伝説など、一見、ジェスローと無関係そうな人々やエピソードが次々に登場。しかし次第にそれらはジェスローの事情にじわじわと侵食し、やがて有機的に絡み合っていく。すべてのエピソードが、思いがけないフィナーレへと収斂していくさまは圧巻だ。

渇いた町の様子や血なまぐさい抗争の描写、そして人々の会話も臨場感たっぷりで楽しい。そして、偽ゾンビの渾身の演技やこじらせクリエイターたちが繰り広げるドタバタ撮影劇、そして意外な人物が創作への情熱に目覚めていく姿には笑える。登場人物が多く、利己的なクズや共感できないダメな奴もいるけれど、誰もがままならない人生へのもどかしさや、隣にいる人への複雑な思いを抱えていて、読者はきっと誰かと自分を重ねてしまうはず。だからこそ、彼らの行く末からひと時も目が離せない。

人間って本当にバカで、愛おしい。安っぽい偽ゾンビにそんなことを教えてもらう時間は、悪くないどころか刺激的で、忘れられない読書体験になるはず。退屈な人生には、きっとゾンビが必要だ。そんな思いに胸が満たされる386ページ。

文=川辺美希