森保ジャパン カタールW杯PK敗退は“立候補制”にあった? ハーランドなどスター選手に取材、PKを科学的に研究した大著『なぜ超一流選手がPKを外すのか』【書評】

公開日:2025/4/24

世界一を決めるW杯の決勝トーナメントでも、さまざまなドラマを生んできたPK戦。それまでの試合展開とは無関係に勝敗が決まるため、その存在自体が批判にさらされることも多く、「クジ引きと変わらない(実力ではなく運の勝負だ)」と揶揄する声もよく聞かれる。

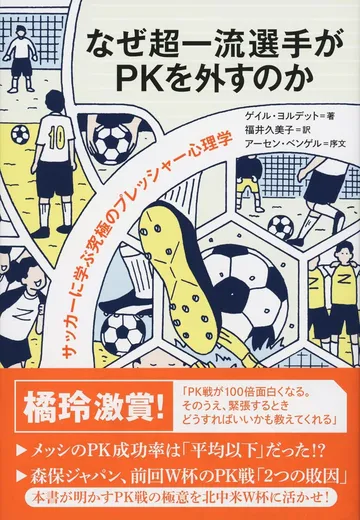

そんなPKを題材にした350ページ超の大著『なぜ超一流選手がPKを外すのか サッカーに学ぶ究極のプレッシャー心理学』(ゲイル・ヨルデット:著、福井 久美子:訳/文藝春秋)が翻訳出版された。

著者は心理学とサッカーの関係を専門とするノルウェーの大学教授。巻末には25ページほどにわたって参考文献リストが並んでおり、科学的見地からPKについて分析するゴリゴリの学術書といえる内容だ。

ただ、W杯やチャンピオンズリーグの名勝負や世界のスタープレイヤーが続々と登場する内容なので、サッカー好きならまず「サッカーの本」として楽しく読める。そして紹介されるPKに関するデータもすこぶる面白い。

・審判の笛が鳴ってすぐに走り出す選手は、一瞬間を置いてから走り出す選手よりもPKの成功率がかなり低い(前者は60%以下、後者は80%以上)

・「失敗しませんように」と否定表現で願うと失敗する確率は上がる

・キーパーの市場価値(移籍金)が高いほど、相手キッカーが失敗する可能性が上がる

などなど、「心理的プレッシャーとPKの成否」の関係を示す、いかにも有り得そうな話が明確なエビデンスと共に示されているので、読んでいて納得感が深いのだ。

そして読めば読むほど、「PKの成功と失敗は『運』以外の要素がメチャクチャ大きい」ということや、「心理的プレッシャーに上手く対処できれば成功率は上がる」ということも分かってくる。上手く対処する選手の実例として、日本では「PKがうまい選手」としておなじみの遠藤保仁のPKが、本人のコメント付きで分析されているのも読みどころだ。

また逆に、「相手側に心理的プレッシャーをかけられれば失敗の可能性が上がる」というデータも本書では示されている。その「相手へのプレッシャーのかけ方」のエピソードもえげつない。

ジエゴ・アウベス(ブラジル代表)が「笑ってるけど、びくびくしてるだろ!」「どこへ蹴るのか知ってるから、止めてやる!」などとまくし立ててキッカーにプレッシャーをかけることで、71回のPKを28回もセーブしてきたという逸話。キッカー側に「お前がどこに蹴るのかデータを持ってるぞ」と勘違いさせるため、アーセン・ベンゲル(名古屋グランパスやアーセナルの監督を歴任)が何も書かれていないメモをキーパーに手渡した話など、笑ってしまう話も多かった。

そして日本のサッカーファンならば「PK戦」と聞いて真っ先に思い出す、森保ジャパンのカタールW杯のPK戦敗退の背景も本書では分析されている。

著者曰く、日本があの試合で採用した「キッカーを立候補制で募る方式」は心理面でメリットがないという。そして日本のようにキッカーが誰も名乗り出ない状況になると、「誰もがリスクを避けたがっているとみなが認識する」→「不安を煽られ、マイナスのムードが広がる」ということが起こり得るそうだ。

こうした分析を読んでいると、森保ジャパンのPK戦での敗戦の人間ドラマは“いかにも日本人っぽい話”で納得感が非常に深い。そして読んでいると、日本代表チームにこの本を送りたくなるし、筆者のように特定クラブのサポーターの人間は「自分のクラブの監督・コーチ陣にもこの本を読んでほしい!」と切に願うはずだ。

なお本書から得られる学びは、実際のPKはもちろんのこと、「仕事でプレッシャーにさらされる場面での対処法」などにも応用可能だ。サッカー本として読んでも、人間ドラマの本として読んでも、心理マネジメントを学ぶ本として読んでも面白い1冊なのだ。

文=古澤誠一郎