『ハイキュー!!』や実写ドラマ『ONE PIECE』からヒントを得た!? 人気小説シリーズ「最後の晩ごはん」椹野道流×森永あぐり対談インタビュー

公開日:2025/4/25

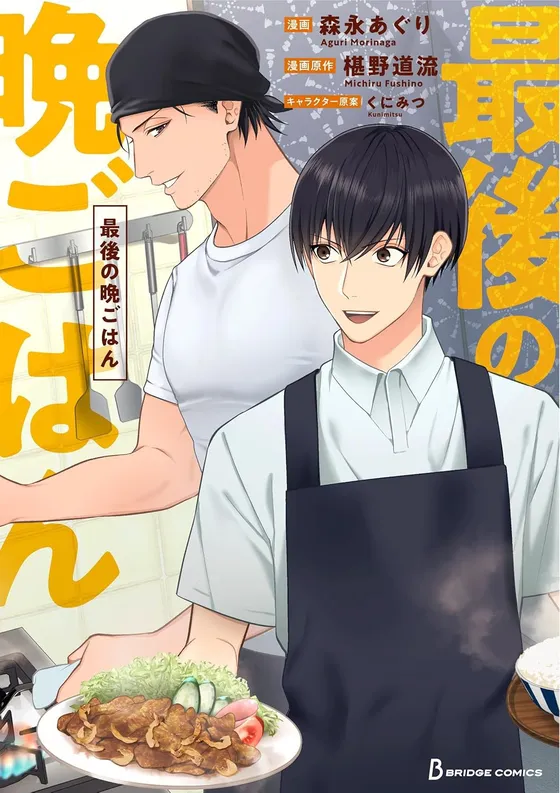

捏造されたスキャンダルで活動休止に追い込まれた若手イケメン俳優・五十嵐海里。地元に帰ったものの、家族にも見放され絶望する。そんな海里を拾ってくれたのが夜だけ開く食堂「ばんめし屋」の店主・夏神留二だ。海里は「ばんめし屋」で働くことになり、今まで見えていなかったものたちの大切さに気付く。そんな彼ら&眼鏡の付喪神・ロイドの日常を描くのが小説「最後の晩ごはん」シリーズだ。TVドラマ化もされ、10年以上続く本シリーズのコミカライズ単行本1巻が発売中。本作が生まれた経緯から、キャラクターそれぞれの魅力までを原作者・椹野道流氏と漫画家・森永あぐり氏に聞いた。

夜心細くなる人のために集える場所をと思いついた深夜の食堂

――小説『最後の晩ごはん』が生まれた経緯から聞かせてください

椹野:私は編集部に「どんなものを求めているか」を伺ってから内容を提案するタイプの書き手なんです。この作品の時は“青春群像でミステリアス、妖を登場させてほしい”と言われて。私は食べ物については放っておいても書く人間なので、こういう形になりました。

当時は妖ものがブームだったので、差別化を考えていたら担当さんに「イケメンがいいです」と言われたんです。でもイケメンなだけでは差別化できないので「イケオジで行こう」と、まずロイドが生まれた感じですね。

――主人公・海里ではなくロイドが最初にできたキャラクターなんですね。眼鏡についた付喪神という設定はどうやって思いつかれたんですか?

椹野:私自身、子どもの頃から文房具とかに名前をつけて大事にするタイプだったので、大切にしていた身の回りのものに魂が宿った設定にしようと思って。その“物”を何にするか考えていた時にSNSで「眼鏡が本体」というワードを見たんですね。そこで「これだ!」と思いました。

――森永先生は小説を読んだ時どう感じましたか?

森永:私はBL作品も描いてきたので、キャラクター同士のエモさみたいなものが萌えるなと思って。素敵だなと思いました。

あと私、10代後半から一人暮らしで漫画家さんのアシスタントをしていたんです。それだけだと生活できないから居酒屋の仕事とかもやっていたんですが、知らない土地だし夜遅くの帰り道が寂しくて。そんな時に遅くまでやっている小料理屋さんを見つけたんです。地元の人たちが行くようなお店で、そこで時々晩御飯を食べていました。読んでいる時にそれを思い出しましたね。

椹野:それは嬉しい。深夜でもちゃんとしたご飯が食べられて、どうでもいい話も聞いてくれる人がいるのってすごく心強いと思うんですよね。

私自身、夜行性で夜中に活動している人、夜に心細くなる人をSNSで目にして。そこから夜中に人が集えるところを舞台にしようと決めました。

――今、森永先生からもあった「キャラクター同士の関係性が素敵」という声は、読者からも多いのではないでしょうか。

椹野:そうですね、私もBL作品を書いたことがあるので、「BL展開はありますか?」という直球な質問もあります(笑)。そういう時は「それは知らないよ」と答えているんです。私が書くのは彼らの生活のほんの一部。カメラをオフにした後の彼らは私も知らない、ということで。

――漫画では冒頭のシーンなど、変化している部分もありました。どのように考えて構成していったのでしょうか?

森永:それこそ最初のシーンは、一番初めに私が提案した構成とも変わっていて。編集さんとかなり話し合いました。当時のSNSは最初に衝撃的なシーンから入った方が読む人が増えるという風潮があったんですね。それもあってあのシーンになっています。

描く前にコミカライズ作品をいくつか読みましたが、小説を漫画化する時って、小説にそのまま挿絵を入れたようないわゆる“紙芝居漫画”になってしまうことがあって。「漫画の文脈でストーリーを進行する」ということをすごく気を付けました。

――漫画の文脈というのはどういうニュアンスなんですか?

森永:例えば小説だとキャラクターの心情とか重要な情報を文章で書くじゃないですか。それをキャラクターの動きとか表情で伝えるのがやっぱり漫画的かなと思います。誰かを好きになった時、「好きだと思った」じゃなくて表情で気持ちが伝わるようにしたり。

――なるほど。椹野先生は漫画についてはどういった関わり方をされているんですか?

椹野:ネームの段階で拝見しています。その時点で「もう大丈夫」と思いましたね。他のメディアに展開していただく時はいつも、もう差し上げるつもりで「好きにしてください」と言っているんですよ。ドラマだったら監督、コミカライズだったら漫画家さんがそのメディアでの棟梁なので。私はいつも、作った野菜がどんな風に料理されるかを見届ける農家さんみたいな気持ちでいます。

もちろん違うと思ったら意見を言わせていただきますが、今回はまだ漫画になっていないその後の人間関係の展開まで把握した上で描いてくださっているのがネームの段階でしっかり伝わってきたので。「じゃあもうお任せで」という感じで、あとは送っていただくたびに楽しく読ませていただきました。

森永:よかった……! もう、最初はめちゃくちゃビビってたんです(笑)。担当編集さんにいつも「大丈夫ですかね? これ」ってかなり確認していました。

重要なのは筋肉⁉ 主要キャラたちはどのように生まれたか

――それぞれのキャラクターについても伺わせてください。まず椹野先生はいつもどうやってキャラクターを考えるのでしょうか?

椹野:私はいつも「この人はどんな一日を過ごすか」と、人生のスタートとゴールをなんとなく作っておくんです。ゴールは書いているうちに変わることもあるかも、くらいのざっくりしたイメージですが。

――なるほど。その上でロイドはどんなキャラクターというイメージでしたか?

椹野:ロイドは物なのにうっかり命を宿してしまったので、夢とか生きる理由とか人間くさいことはあまり考えずに淡々と生きている。だけどなまじ長く生きているので人よりもずっと人間の営みを見てきているんですよね。ロイドにしたら夏神さんも海里くんも自分より短命であろう存在で。そういう人たちを優しく見ているおじちゃんみたいな存在ですね。

森永:私は外国人のキャラクターを書き分けるのが初めてだったので、ロイドは最初苦戦しました。マッツ・ミケルセンさんを参考にしたりして(笑)。「黙っていると上品な色気があるんだけど、喋るとちょっと残念」というのを目指して描きました。

――海里くんについてはいかがでしょうか?

椹野:海里くんは若いが故の驕りというか、うっかり年若く成功ルートに乗っちゃった人の「このままずっといけるんじゃないか」みたいな調子の良さを一回叩き落としたところからスタートしようかな?みたいな気持ちがあって(笑)。でもドラマ化された時、集団に絡まれるシーンを観て「我ながらひどいな」と思いましたね(笑)。そしたら漫画もそこから始まったので、やっぱりひどいなと(笑)。

当時私がうっかりミュージカル『テニスの王子様』にハマっておりまして(笑)。同じ舞台に立っていてもその後の人生は様々……というのを見ていたので、そこは活かしたいと思いました。

――海里はどんどん変化していくキャラクターでもありますよね。

椹野:最初はトラブルに巻き込まれた被害者意識の方が強いんだけど、冷静になった後は人への思いやりがあるし周りもよく見ている。でも軽はずみなことをして誰かを傷つけちゃったり、芸能界に未練はないと言いながらも揺れたり。そんないい加減さや弱さみたいなところもちゃんと書いていこうと思っていました。

森永:海里くんは一番難しかったです。最初はくにみつ先生(キャラクター原案)のビジュアルに近い感じで描いていたんですが、編集さんから少し変えてみようと言われて、なかなかイメージできなくて。その時先生が、芸能人だった頃の海里は漫画『ハイキュー!!』のキャラクターからインスピレーションを受けたと伺って。そこからアニメを全部拝見してイメージを膨らませました。動きもちょっと可愛らしくして、芸能人モードの時はイケメンだけど、普段は普通の男の子という感じで描きましたね。

椹野:『ハイキュー!!』の登場人物は普段の高校生らしい顔と、バレーをやっている時の顔のギャップがすごくて。年齢じゃなく、置かれた場所で人は顔つきが変わるものなんだなという部分をすごく参考にさせていただきました。海里くんは芸能人としてのオーラはあってテレビ映えするんだけど、ドラマになっちゃうとしゅんとなる顔、という設定なんですが、表現が難しいですよね。これは小説家が文章として書いて投げっぱなしにしてしまったなと反省しています(笑)。

――(笑)。夏神さんはいかがでしょうか?

椹野:キャラクターで一番先に生まれたのはロイドですが、海里には「ばんめし屋」という帰る場所があって支えてくれる夏神がいて、甘やかしてくれるロイドがいて……という風に、内面は海里くんを主軸にしてそれぞれのキャラクターを作っているんです。だから最初はすごく頼もしい人、「この人がお父さんポジなんだな」と思っていたところが、実は誰よりもグラグラした人になりましたね(笑)。だけど人のことは心配。自分が心配される立場になると途端に弱くなっちゃうタイプの人です。

あと海里くんはイケメンにしてくださいというオーダーだったので、どうしてもひとり筋肉が欲しいなと思って。

一同:(笑)。

椹野:やっぱり見せるための筋肉じゃなくて、生活の中で筋肉を持つ男にしたかった。料理って筋肉がいるので、そこもピッタリだなと。

森永:私も夏神さんの筋肉についてはすごく考えました。悩んでいた時に、Netflixの『ONE PIECE』に出演している新田真剣佑さんを観て「これだ!」と。でも実際に描いてみたら、せっかく優しくて温かい作品なのに夏神さんだけ異様にセクシーになってしまって(笑)。そこから物語を邪魔しない程度に修正して今の状態になりました。でも読者さんの反応を見ていると、もうちょっと筋肉を主張した感じでもよかったのかなと思っています(笑)。

椹野:夏神さんはドラマの時も杉浦(太陽)さんが、撮影が始まる前にジムに行ってパツパツの状態にして、ワンサイズ下のTシャツを着るという工夫をしてくださったんです。読者さんは100人いたら100通りのイメージを持っていらっしゃるのがコミカライズの難しいところだと思うのですが、夏神さんの筋肉に関しては、100人いたら99人が「すごくいい」と言ってくれるんじゃないかと思いますね。

反面教師(?)は富野由悠季。物語を書く上で決めていること

――先生は“食”をテーマにした作品を多く執筆されていますが、やはり思い入れがあるのでしょうか?

椹野:食べることは生きることですよね。3食きちんと食べる人もいれば1食しか食べない人もいるし、バランスを考える人もいれば欲望のままに食べちゃう人もいるし。そういうところに人生とか価値観が表れるから、キャラクターを作る時にも朝昼晩の食生活を考えたりするんだと思います。だから作中にも自然と食事は出てきますね。

それに食事って、誰かと食べるとしたら無言ってあまりないじゃないですか。普段できない話ができたり、食卓を楽しく囲めるかどうかも生活の上で大きなことですよね。そういうところもキャラクターを書く上で入れるべきだし、勝手に入ってくるものだと思っているから、私の作品には食がいつも登場するんだと思います。

――妖だったりもよく登場します。

椹野:若い頃は法医学者として働いていたのですが、そこでほぼ毎日、突然命が途切れてしまう人、大事な人を突然失ってしまう人を見てきたんです。そういう経験をした人の心には法医学者としては寄り添えなかったので、小説家として寄り添いたい気持ちがあるんですよね。と言っても具体的に助けることはできないので「そういう思いを知っていますよ」とか、「何もできないけど、何とかしてあげたいと思っている人はたくさんいますよ」と伝えるだけなのですが。「人間、死んで終わりじゃないな」ともすごく感じていたので、それが妖とか幽霊という形で物語に出てくるのかなと思います。

――森永先生はコミカライズ作品2作目とのことですが、コミカライズの際に気を付けていることはありますか?

森永:意外と難しいと感じるのが、ページ数に収めるために原作のエピソードを一部省略させていただく時ですね。自分でお話を考えた場合はそこまで悩まないのですが、コミカライズの時は自分で考えているわけではない分「内容を変更することによって、話の整合性が取れなくならないか」と思うことが多いです。例えばちょっとしたセリフの省略でも、それこそ椹野先生の作品は削れるセリフが何もなくて。ちょっとした会話もキャラクターの大事なポイントだったりするので、いつも悩みました。漫画いう性質上どうしても小説よりコンパクトな情報量になってしまうので、いかに同じ意味合いを維持しながら違うやり取りにするかをかなり考えましたね。

――作品全体として、お互いを思いやる気持ちだったり温かさみたいなところも魅力と感じている方が多いのかなと反応を見ていると感じます。

椹野:それはもう、私の中に明らかな反面教師(?)がいるんですよ。小学校高学年の時にいわゆる無印のガンダムを観て、その後、富野由悠季さんのアニメや小説を全て観て育ちました。すると「この子いいな」と思ったキャラクターが、次の瞬間には左脚しか残っていないんですよね。私は「この人たちに幸せになってほしい」と思って観たり読んだりしていたのに、なんでこんなことになるんだ!って(笑)。だから私は「キャラクターが幸せになる話しか書かない」と決めているんです。少々後味が悪くても、どこかに必ず救いがあって、続いていく人の営みがちゃんと感じられる話を書こうというのを今日まで続けてきています。

――最後に椹野先生、本作のこれからの展望を教えてください。

椹野:「ここまで書く」というゴールは決めていないんですが、海里くんは朗読という新しい武器を手に入れて、この先どうするかを決めなきゃいけない瞬間が絶対来ると思うんですね。夏神さんも「ばんめし屋」を守っていく意思はあるけど、経営状況のピンチだったり何かしら問題は出てきますよね。ロイドはロイドで、眼鏡なんで踏まれたら終わりなわけですから(笑)。そういうこの先はわからない危うさを抱えながらもそれぞれ無邪気に「今日のことは今日、明日のことは明日」みたいに生きているキャラクターなので、そういう三人三様のところにいろんなキャラクターが絡み合っていくんだろうなと思います。

文=原智香