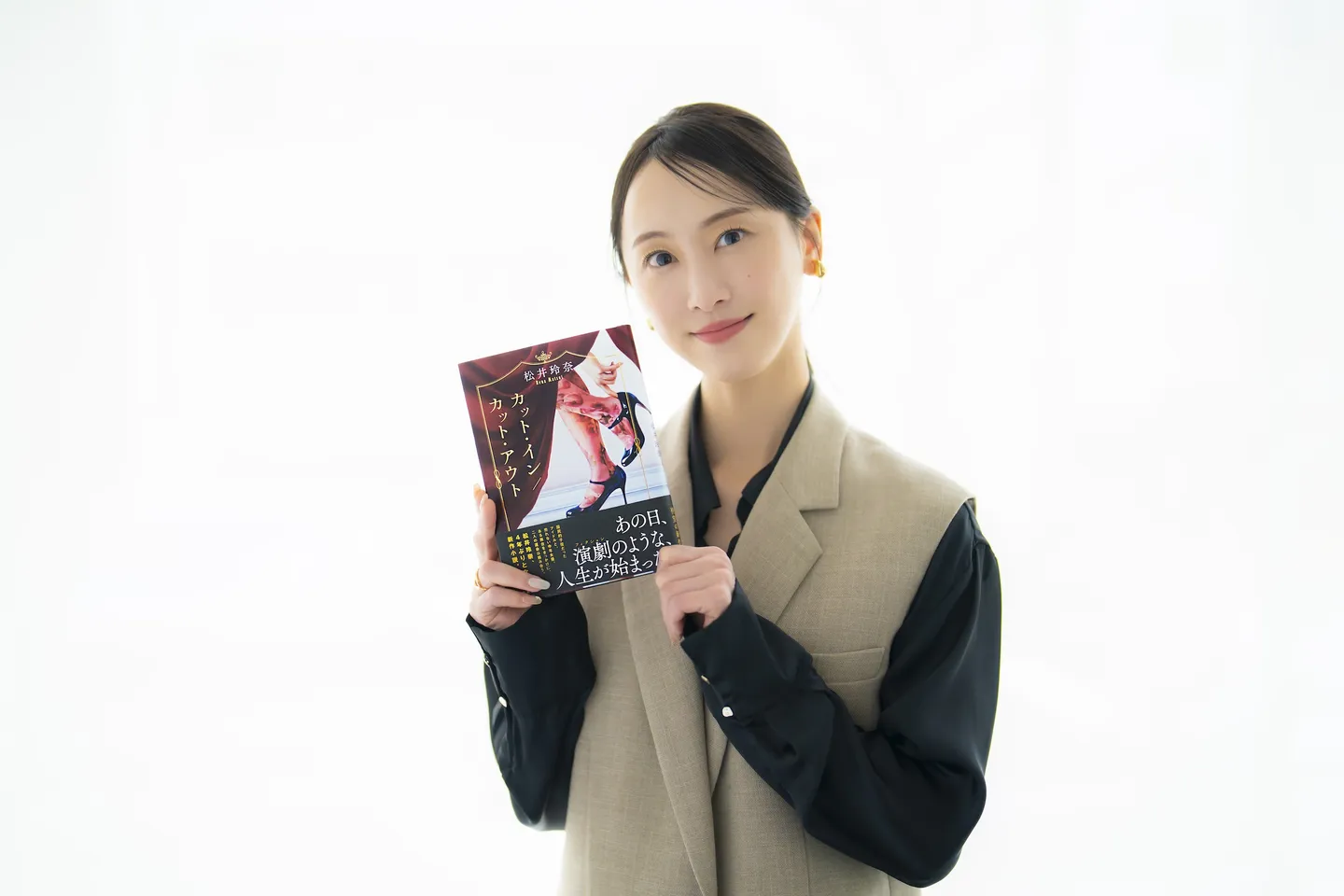

松井玲奈「表舞台の“影の部分”を見てきたから書けた」自ら見聞きしたことを反映させた小説に込めた思い【インタビュー】

公開日:2025/5/3

俳優であり作家でもある松井玲奈が、3作目の小説にして初の長編作品の舞台に選んだのは「演劇」の世界だった。10代の頃から芸能の世界で生きてきた彼女だからこそ見えている、表に立つ人間の“光と影”。タイトルの『カット・イン/カット・アウト』に込めた思いとは――。「私だからこそ書けた」と確かな手応えを語る、作品への思いを聞いた。

■表に立つ人間の裏にある努力や苦悩

――今回の作品では、演劇界を中心に、ドラマやアイドルの世界が舞台になっていますが、物語を構想されたきっかけを教えてください。

松井玲奈さん(以下、松井):実は、もともと別の作品を書いていたのですが、行き詰まってしまって。そんなとき、「気分転換に新しいものを書いてみないか」とご提案をいただいて、それをきっかけにこの物語の第1話を書き始めました。以前から「この人をモデルに物語を書きたい」と思っていた俳優さんがいて、その方をイメージしながら執筆を進めたんです。

――前作『累々』のインタビューで、「次は明るくてポップな話を書きたい」とお話しされていましたが、行き詰まったというのが、その「ポップな話」ですか?

松井:そうです。でも、今のところ「ポ」のあたりで止まっています(笑)。新しく書き始めた方が筆が進んで、「この物語を膨らませれば、面白い作品になるかもしれない」と感じて。結果として、最初に書いていた作品はいったん置いて、先に長編として完成させたのがこの『カット・イン/カット・アウト』です。

――そういう経緯があったんですね。確かに、読み終わったときに「ん? ポップじゃないな」とは思いました。

松井:全然ポップじゃないです(笑)。題材的にも自分が見聞きしてきたものが多いですし、ちょうど執筆を始めた頃に舞台の仕事に入っていたので、アイデアが湧きやすかったというのも大きかったですね。

――元国民的子役のアイドル・中野ももと、舞台を中心に地道に活動していた中年の女優・坂田まち子(通称マル子)の人生が、ある舞台をきっかけに大きく変わっていくというストーリー。インスタグラムで「私だから書けたと胸を張って言える作品になりました」と書かれていましたが、「私だから書けた」と感じるのはどんな部分ですか?

松井:表に立つ人間って、キラキラした部分ばかりが注目されがちですが、その裏にある努力や苦悩って、あまり語られていないのではないかと思うんです。この作品では、その光と影の両方を書いていて、特に影の部分は、自分がこの世界にいて、見てきたことが強く反映されていると思います。

売れることが必ずしも正解ではないですし、成功したことで苦しむこともある。うまくいかなくてモヤモヤすることもあります。そういった心情描写は、私だからこそ書けたのかなと感じています。

■実際に見てきたことを脚色して

――状況や心情の描写にはとてもリアリティを感じました。例えば、ももがアイドルグループの仕事をこなしながら、舞台の稽古に懸命に食らいついていくものの、思うようにいかず、次第に心身ともに追い込まれていく。松井さん自身もアイドル活動をしていましたが、ご自身の経験も反映されているのでしょうか?

松井:私が経験したというよりは、見てきたことの方が近いです。以前、お仕事をご一緒した方が、舞台をやりながらライブもやって、CMの撮影もして…というような状況で、お会いするたびにどんどん疲弊していっているのが分かるんです。でも、表に出るときは本当にしっかりしていて。そんな姿を見てきて、脚色しながら書いている部分が多いです。なので、実体験というのは実はほとんどなくて。

――でも松井さんも、SKE48時代はかなり忙しかったのではないですか?

松井:忙しかったですが、疲弊はしていなかったですね。アイドルの仕事はお芝居の仕事とは、大変さの種類が違うんです。お芝居は台本を覚えて、現場で集中して演じる必要がありますが、アイドルの仕事は、その時期の新曲の振り付けを覚えてしまえば、あとは同じ曲を繰り返しパフォーマンスすることが多いので、そういう意味では、そこまで大変ではなかったんです。

ももちゃんみたいに、いろいろなことを並行して取り組む経験は私にはあまりなかったので、「こういう大変さがあるんだろうな」と想像しながら書きました。

――ももとマル子は人生が劇的に変わっていきますが、2人とも環境が大きく変わっても、本質的な部分は変わらないように感じました。例えば、マル子は女優として売れっ子になったあとでも、一切調子に乗ることなく、真摯に仕事に取り組みます。2人の心情についてはどのように描こうとしましたか?

松井:マル子にはモデルとなった方がいるので、その方を思いながら書きました。「売れる」って、周りがちやほやしたり、持ち上げたりすることで起きる変化であって、自分自身はそんなに変わらない人が多いのではないかと思うんです。注目されるから、少しでも周囲の期待とズレると、「調子に乗っている」「態度が悪い」と受け取られてしまうだけというか。なので、環境が変わっても彼女の本質的な部分は変えたくないと考えました。

ももちゃんは、子役時代に成功した実績があるからこそ、今の抜け出せない自分に対してモヤモヤしている。でも、幼い頃から親に厳しく育てられたことで、根底には真面目な性格があります。だからこそ、彼女自身の変化を描くというより、周りからの反応が変わることで起きる心情の変化に重点を置きました。

芸能の仕事に限らず、人間には誰しも表と裏があります。この作品では、その裏側にあるものに思いを馳せていただけたらという気持ちで書きました。

――読み終えたあと、タイトルの『カット・イン/カット・アウト』の意味が気になりました。どういう思いでこのタイトルを付けたのでしょうか?

松井:舞台をテーマにした作品なので、舞台用語を使いたかったんです。「カットイン」は照明がパッと点くことで、「カットアウト」は照明がパッと消えること。光が当たるとそこには人が存在するけど、反対に光が消えると存在がなくなってしまう。それって舞台の演出としては面白いけれど、実世界で起こると怖いことでもあるなと思って。光と影の明暗を意識して、このタイトルにしました。

■グループ卒業からまもなく10年「少しずつ前に進めている」

――今回は初めての長編作品となりましたが、俳優としての仕事もあり、書くための時間を取るのは難しくなかったですか?

松井:スケジュールを見ながら、「この日は書くぞ」と決めながら取り組んでいました。ちょこちょこ細切れの時間を使うより、まとまった時間を確保して書くことが多かったですね。エッセイだと合間に書いたりすることもできるのですが、長編は集中して物語に入り込める状況で書くのが一番いいと実感しました。

――俳優としての自分と、小説家としての自分、どちらが合っていると感じますか?

松井:どちらも自信はないですが、自信がないからこそ楽しいと思ってやっています。書くことも「もっと面白い話が書けるのではないか」と思いますし、お芝居も「もっといい表現ができるようになりたい」と思います。その伸びしろを埋めていく作業に楽しさを感じていて。自分なりのオリジナリティを見つけたいと頑張っているところです。

――俳優業もあり忙しいと思いますが、そんな中でも書くことの原動力は何でしょう。

松井:お芝居は感情の発散になっていて、自分の内側にある湧き立つような感情を演技に乗せることで、自分の中の歯車をうまく回している感じがあるんです。反対に、小説やエッセイを書くことは、頭の中に溜まった熱を抜くような感覚で。整理して外に出すことで、頭の中の歯車がスムーズに回る感じがするんです。自分の中に溜まったものを出す方法がそれぞれ違う感じですね。

だからなのか、文章を書くようになって、メンタルのバランスが取りやすくなりました。締め切りが迫ると「書けない、どうしよう」と焦ることもありますけど(笑)。でも、「この展開面白い!」とひらめいたときの感覚は、お芝居では味わえないもので、その瞬間が楽しくて書きたくなるんです。

――2015年8月にSKE48を卒業してから、まもなく10年が経ちます。さまざまな作品に出演されて、小説も書かれるようになりましたが、これまでを振り返ってみるといかがですか?

松井:時間の感覚があまりなくて、「もう10年経つんだ」と「まだ10年なんだ」というどちらの気持ちもあります。一瞬だったような気もしますけど、自分なりの形で少しずつ前に進めているのかなとは思います。

――卒業当初に思い描いていた姿には近づいていますか?

松井:どうなんですかね…。ずっとお芝居をしたいという思いがある中で、コンスタントに作品に出演させていただいて、舞台の機会も定期的にいただけているので、やりたいことはできていると思います。ただ、まだまだいろんな作品に出会いたいし、もっとお芝居をしたいという思いは強いです。

小説を書くことは、自分では想定していなくて、周りの方に勧められて始めてみたら、すごく楽しくて、自分が新しく泳げる場所が見つかったという感じでした。

――小説家としての活動については、今後どのように考えていますか?

松井:コンスタントに作品を書けるようになりたいという思いがあります。以前、出演したドラマの原作者の中山七里さんにお会いしたとき、月に1本のペースで新作を書いて、直しも同時に進めていると伺って、驚きました。

私もそこまでのスピードは無理でも、コンスタントに書き続けることはしていきたいです。アイデアを枯らさないよう、常にアンテナを張って、新しい作品を生み出していけたらと思っています。

取材・文=堀タツヤ、撮影=干川修