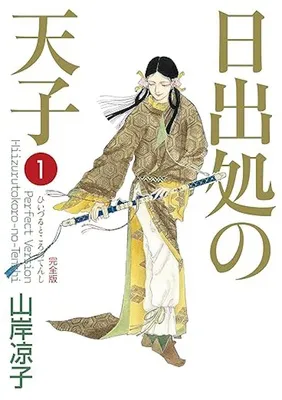

不朽の名作『日出処の天子』、野村萬斎演出で舞台化。作者・山岸凉子の次なるテーマは「老化」?【記者会見レポート&インタビュー】

公開日:2025/5/12

1980年の連載開始から、多くの人たちを驚愕と熱狂の渦に巻き込んだ、山岸凉子さんの漫画『日出処の天子』。主人公が超能力を使う描写もあり、人が演じるのは不可能と言われた本作が、今年8月に能 狂言として舞台化される。演出を務めるのは、山岸さんが「天才」と公言してはばからない能 狂言界の花形、野村萬斎さん。萬斎さんによれば、『日出処の天子』と能 狂言には、この出会いが必然とも思えるような共通点があるようで……。

本稿では、4月2日に開催された製作発表記者会見の様子と共に、普段の創作スタイルや今後描きたいテーマなどに迫った漫画家・山岸凉子さんのインタビューをお届けします。

●「動かずして何かを見出す厩戸」を見せつけたい

「サブカルチャーと言われる漫画を、日本で最も古い伝統芸能である能 狂言で舞台化すると聞いた時はびっくりしました」と語るのは山岸さん。『日出処の天子』は、40年以上前から愛され続ける作品だ。「連載当時は同性愛という言葉を使うことさえはばかられる時代。編集部とは相当揉めました。けれど、相手が同性だろうと異性だろうと、愛することの尊さを描くべきだと思っていました。今振り返ると、漫画家としていちばん熱があった時期に、頑張って書き上げておいて良かったなと思います」(山岸)。

過去には、能 狂言を観劇したことがあるといい、その時の強烈な印象や芸術性についても述べた。

「私は情報を入れると感覚が薄れると思っていて、あえて、知識を入れず、演者の方が橋掛りから出てくることさえ知らないまま観ていて、気づいたら演者さんが立っていらした。後から知ったのですが、能 狂言は、あの世とこの世の話を主に扱っているのですね。演者さん、それをシテというのも後で知りましたが。その方(かた)がほとんど動かれず、美しいのに、悲しい。私は囃し方の言葉も聞き取れず内容もわからなかったのですが、そこに怖れみたいなものを感じ、はじめて『凄みのある美』というものを見ました。世界の芸能は大抵騒がしいものですが、日本の能 狂言は静かな中に何かを現す。世界に誇るべき能 狂言で私の作品を舞台化していただけるのは、夢のようです」(山岸)

いっぽう、今回の舞台の演出を務める野村萬斎が初めて『日出処の天子』を読んだのは、中学生か高校生の頃。本作で自身が演じる主人公・厩戸王子(聖徳太子)の描かれ方などに驚いたという。

「姉が面白いと読んでいたものを借りて読みました。当時は沢田研二さんが両性具有の役を演じる作品もありましたが、漫画にもそういう表現があるのだなと。聖徳太子は善の人というイメージでしたが、漫画で厩戸の姿を見ているとよくわからなくなる。善と悪、表裏一体、 “大人なもんだな”と子供心に思った覚えがあります」(野村)

続いて、野村さんは、本作を能 狂言化することの魅力や、厩戸王子役への意気込みについても言及。

「山岸先生がおっしゃったように、あの世とこの世を繋ぐような舞台は能 狂言の特権。私どもが神に成り代わることもあれば、亡霊を演じることも。動かずして何かを見出すというのは能 狂言の真骨頂。そういうシーンを見せつけないと、厩戸にならないだろうと思っています」(野村)

山岸さんにとって、本作は自身の作品初の舞台化。「良いお話ならいつでも臨みたい気持ちでしたので、今回のお話は大変うれしかったです」と舞台化を受けた理由を語り、厩戸役に野村さんを熱望したのは他ならぬ作者自身だったことを明かした。「少年の役ではありますが、超能力者であり、内面に複雑なものを持っている。ですから、萬斎さんがやってくれないかしらと、そんな気配を見せましたら、引き受けてくださると聞き、作者冥利に尽きております」(山岸)。

そんな山岸さんの言葉に、野村さんも「陰陽師やゴジラ(映画『シン・ゴジラ』のゴジラにモーションキャプチャで動きを吹き込んだ)など、どこかと繋がっているような役をさせていただくことが過去にもありました。皆さんの厩戸像を壊さずに演じるのが最大の難所だと思いますが、ご期待に応えられたら」と意気込む。

●理詰めではなく、象徴性を含めたシーンで表現を

本作の能 狂言化にあたって「胞(はら)と宙(そら) 愛しき想いをいづくに放つぞ」というキャッチコピーをつけた野村氏は、その意味について次のように語った。

「人間という小宇宙と、人間を取り巻く大宇宙に関心があり、厩戸を中心とした時に、両方の繋がりをものすごく感じる。厩戸は自分のことを制御できるほどの才能を持ちながら、自分というものがわからず、宇宙の摩訶不思議に苦悩する。そして、自分の存在意義を示す、または残す時に、セクシャリティも含めて何かを放つ。彼は誰の子で、彼がどのように子孫を残したのか。山岸さんの絵を見ていると、宇宙と厩戸が直結しているような気もしましたので、韻を踏むような形で、自分の腹であり、母親の胎内でもあり、子宮回帰の意味も含めて、“胞と宙”という言葉を選びました」(野村)

また、舞台化のポイントについて、「(この作品は)とにかくぶっ飛んでいますね。その飛躍するところが、まさに能 狂言の真骨頂。理屈では追えていなくても、それを飛び越えられるのがスケールの大きさ。理詰めではなく、象徴性を含めたシーンで表現していきたい。おこがましいのですが、能 狂言だからできた、とおっしゃっていただける作品になれば。飛鳥の都の人たちの鎮魂となり、現代の人もカタルシスを感じる——それこそが能 狂言で舞台化する意味だと思っています」と発言。

これに対し、山岸さんは「もはや『日出処の天子』は、天才である萬斎先生のまな板の上の鯉、大槻文藏先生や大槻裕一さんという切れ味のするどい刃物で、ぶつ切りでも、何にでも料理してください。きっと萬斎流のおいしい舞台になると思います」とユニークな表現で、高まる期待をあらわにした。

なお、会見には、本作で監修を務める人間国宝の大槻文藏さんと、刀自古郎女役を演じる大槻裕一さんも同席。文藏さんは「そのまま舞台化すると10時間かかるような内容。いちばん訴えたいところをよく考えて作り上げたい」と監修への意気込みを語った。

裕一さんは「原作では、天真爛漫なイメージのある刀自古が、故郷に帰った時から別人のように豹変します。刀自古の中にある光と影を舞台上で表現したい」と刀自古役を演じることの喜びを噛み締めていた。

●山岸凉子氏・インタビュー

——『日出処の天子』は40年以上経った今でも色褪せることのない名作です。この大きなエネルギーを持つ作品を、当時はどのような想いで描いていたのでしょうか。

山岸凉子(以下、山岸):描きたいという思いで一杯でしたので、ストーリーを作るのは、苦しむというより、どちらかというと楽しみでした。ストーリー(それをネームというのですが)ができると8割がたできたも同然。ただ、残り2割の「絵を描く」という物理的作業では、ほとんど睡眠時間がなくて、それだけが苦労でした。

いつも作品を作る時は、あまりくわしく決めずに始めるんです。ただ、出だしと最後だけは押さえて作るのです。最後に至るまでの間は、自分でいくらでも膨らませるという感じで描いていくのですが、キャラクターが決まって性格も決まってしまうと、自然とお話の流れができてしまう。よく登場人物に書かされると言いますが、こう流れていくしかないよねと、本当に突き動かされるような感じで描いていました。

——当時は、24時間営業の店を転々として物語が「降りてくる」のを待った、というエピソードもありますね。

山岸:そう、それを「降りてくる」と言うのでしょうが、最初にパッと出てくるネームは自分の左脳(論理的思考)で考えてしまったものという感じで、こうではないものがあるはずだと思って、それが出てくるのを待ちましたね。

ただ、最終的にのぞみのネームが浮かんでくる時は危険な状態と言いますか……。そういう状態をなんと表すかわからなくて、“誰か教えて”なんて言っていたんですが、今はそれを「ゾーンに入る」と言うんですね。何が危険かと言うと、今ここで喫茶店が火事になっても絶対に気づけないな、と思うほど集中した状態でした。

約束をしたことも覚えていられないので、誰かに会わなければならない時は目覚まし時計を机に置いておくんです。書いていると、遠くでベルがリリリリ、リリリリッと鳴る。この音なに? この音なに? ……いかん!約束が。と初めて現実に戻るんですよ。そのくらい、現実に戻るのが大変な時が『日出処の天子』ではたびたびありましたね。

——それほどまで『日出処の天子』の世界の中に入ってしまっていたと。約4年かけて完成させた時、寂しさはなかったのでしょうか。

山岸:いえいえ、書き上げた時はお話が完結したので、私としては満足でした。「あの終わり方はひどい」という読者の声もありましたけど、私の中では厩戸王子と毛人が一緒にならないことを決めていたので、思っていた通りに完結して満足していました。

——その他の作品でも、丁寧に取材するなどエネルギッシュに創作されているので、時にはご苦労もあると思います。漫画家という仕事をやめたいと感じるようなことはありませんでしたか。

山岸:やめたいと思ったことはありませんでした。ただ、自分の中に漫画を描くための原動力というものがあるのですが、そのうちの1つや2つ、失っていくのを自覚することがあって、それを失った時にスランプに陥ることはありました。

描いても描いても満足いかなくて、アシスタントの子に「今回は仕上がらないかも」と愚痴ることもあったんですけど、その子が優しくて「そう言っていつも完成するじゃないですか」と言ってくれるんです。その言葉で思い直しながら、頑張ってきたんですけれども。

——失ってしまった原動力とはどういったものですか?

山岸:言えませんです。ひとそれぞれですし。でも、なくなったものを追いかけるのではなく、まだ自分の中に残っているものや、興味を持っているものがある間は、その世界を追求したいと思っています。

——『日出処の天子』をはじめ、いつも時代を先取りするようなテーマが描かれる漫画に、これからも期待する読者は多いと思います。今、ご自身が興味を持つテーマとは?

山岸:テーマというか、今自覚せざるをえないのは“老化”かな。若い頃は、年齢を重ねれば賢くなれるかと思っていたのですが、そんなものはひとつも手に入らないばかりか、若い頃にできたことがどんどんできなくなっていく。筋肉が衰えたり、色んなことを忘れたり、失うことばかりで、正直、腹立たしいやら何やら……もう笑うしかないのですがね。でもね、人間、老いを受け入れられない者は死ぬことも受け入れられないんですって。だから、老いを感じる事は大事な過程なんです。とにかく老化は初めての経験で(当たり前ですが)、毎日驚いています。それを描こうかな……なんて(笑)。

取材・文=吉田あき、撮影=三浦貴哉