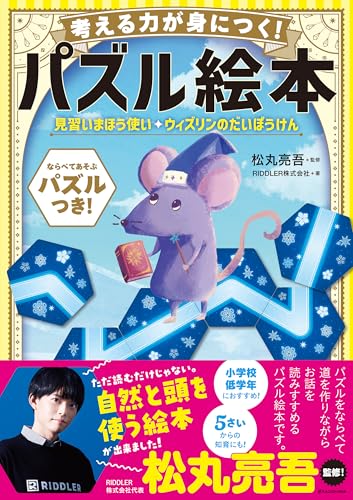

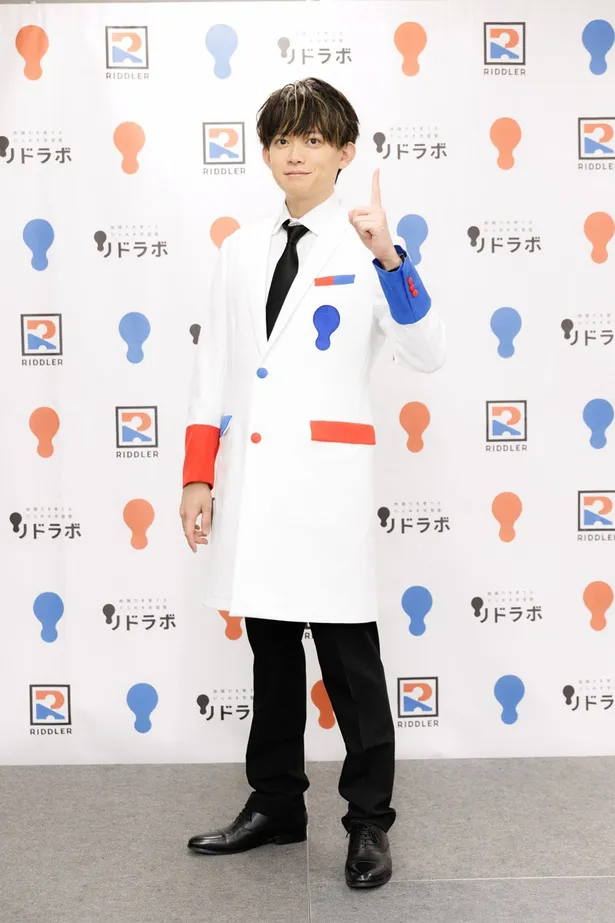

松丸亮吾 もし学校の校長になったら「授業のない学校をつくる」。ひらめき学習塾「リドラボ」塾長として、小学生にすすめるのは“創作活動”《インタビュー》

公開日:2025/5/24

謎解き・脱出ゲームのクリエイターとして活躍しながら、「考える力を伸ばす」ことを軸に子どもの教育にも携わる松丸亮吾さん。自身が塾長を務める学習塾「リドラボ」では、国語や算数といったいわゆる科目学習ではなく、謎解きを楽しみながら自然と考える力が身につくようなカリキュラムを取り入れています。手探りから始めたというリドラボですが、開塾から2年経った今、リドラボに通う小学生の平均スコアが倍以上になるという驚きの結果に。

本稿では、2周年を記念した特別授業(レポートはこちら)で直接子どもたちと触れ合った松丸さんに、リドラボで大切にしていることや、これからの子どもの教育について聞きました。

「会話にユーモアがある」リドラボ生の学び方とは

——特別授業では、小学1年生から4年生までの子どもたちが「リドラボ」の授業を体験していました。とても楽しそうな様子でしたが、子どもたちを見ていかがでしたか?

松丸亮吾さん(以下、松丸):2回開催したんですが、1回目と2回目でまったく違う印象でした。1回目は、間違えることを怖がる子が多め。2回目は、自己肯定感は高いけど、答えがわからない時に集中力が切れやすいというか、ちょっと打たれ弱い子が多い印象でした。勉強が嫌いな子、勉強に苦手意識がある子にはいろんなパターンがあると思いますが、最近は「間違えるのが怖い。その罰を与えられたくない」または「楽しくない。集中力が続かない」という子が増えていると思うので、リドラボが変えたい現状とも重なりました。

——子どもの学力というより、子どもの姿そのものを見ているんですね。リドラボ生になれば、「間違えるのが怖くて発言を控える」「楽しくないと集中力が切れる」という課題にも向き合っていけるのでしょうか。

[リドラボが考える力:SPECC]

Switch(スイッチ)=きりかえ(多角的思考力)

Program(プログラム)=くみたて(論理的思考力)

Energy(エナジー)=がんばる(試行錯誤力)

Create(クリエイト)=ひらめき(発想力)

Communicate(コミュニケート)=つたえる(解釈表現力)

[リドラボ 3つのルール]

1. ストップ、やめてと言われたらやめよう

2. むずかしそうと思っても、1回チャレンジしよう

3. 話したいときは、手をあげよう

松丸:向き合っていけると思います。リドラボ生は、会話にユーモアのある子が多いんですよ。「マジレス」っていう言葉があるじゃないですか。誰かの言葉が間違っていたら「それは違うよ」と言い、合っていたら「たしかに」と言って会話が終わってしまう。そういうことがなく、会話にジョークみたいなのを混ぜたりして、みんな話が上手。話すのが怖くないからコミュニケーションが楽しくなるし、話が面白いのだと思います。

これは、リドラボが正解主義ではないからだと思います。すべて「正解・不正解」で判断されるような正解主義に染まりすぎると、自分の発言にも「正解・不正解」の判を押してしまい、思っていることを「言うほどのことでもない」と感じて言わなくなってしまうんですよ。話のタネを見つけるためのブレスト(ブレインストーミング)もできなくなります。リドラボ生同士なら、間違ったことを言っても受け止めてくれるから、恥ずかしがらずに発言できる。むしろそこから面白いアイデアが生まれる可能性があることを、身をもって体験していると思います。生徒同士でいい信頼関係ができているのは嬉しいことですね。

——松丸さんご自身のコミュニケーション力もすばらしいと思うのですが、小学生の頃、どのように育ってきたんでしょうか。

松丸:兄弟喧嘩の影響が大きいですね。4人兄弟が全員男だったので、喧嘩が凄まじくて。毎日ディスカッションみたいでした。拳は出ないんですよ。むしろ、末っ子の僕が口喧嘩で兄たちに勝てず、悔しくてワーッと拳を出そうとして、お母さんに止められ、お父さんに怒鳴られて、しょんぼり…という繰り返し。だけどそれでは怒られるから、自分の意見をちゃんと言わなきゃいけないし、お兄ちゃんの話でおかしなところは指摘しなきゃいけない。本は好きじゃなくて、ほぼ読まなかったんですけど、現代文の成績が良くて。現代文って、筆者が言うことを理解して正しくアウトプットしますよね。お兄ちゃんとの喧嘩と同じだと思って(笑)。

——おかしなところを指摘するには、その言葉を正しく理解する必要がありそうですね(笑)。リドラボ生になれば、もし兄弟がいなくても、同じように力を高めている仲間とディスカッションできそうです。授業でも「批判する力」が問われていましたし。

松丸:そうですね。リドラボでは、批判する力=冷静になって中立的に物を言う「クリティカルシンキング」を取り入れています。リドラボ生を見ていると、先生だけではなく、生徒同士でもちゃんと意見を言うんですよ。ディスカッションに慣れているから、誰かと反対の意見も出て、ちゃんと対立するので、すごくいいなと思います。僕の場合は自然発生的な喧嘩でしたけど、リドラボ生は相手への礼儀や作法をわきまえた上でディスカッションしているから、生徒同士でもいい経験を積んでいると思います。

——この2年間でリドラボ生の力がめきめきと上がり、満点を取られてしまい、点数を増やしたという話もありました。

松丸:テストの日、見学をしたリドラボの開発チームの仲間から「やばい、満点を取られるかもしれない」という連絡があって。僕でも満点取れないぞと思いながら…いや、すごいです。子どもたちの進化が思っていたよりずっと早くて、震えています。なので、カリキュラムの組み方も、子どもたちの様子を見ながら工夫しています。