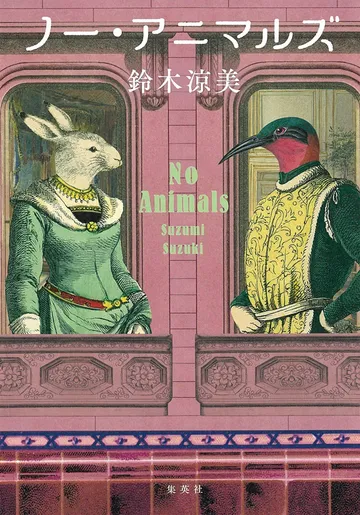

ペット禁止のマンションをきっかけに考えた“人間とは”。なぜ人は単純に、幸福に手を伸ばせないのか?【鈴木涼美 インタビュー】

公開日:2025/5/25

※本記事は、雑誌『ダ・ヴィンチ』2025年6月号からの転載です。

2025年には取り壊すことが決まっている老朽化したマンションに暮らす、世代も肩書も、環境もバラバラの住人たちを描いた本作。一話ごとに主人公が異なる連作集であることも、そして夜の世界を生きる女性たちを軸にした物語ではないことも、鈴木さんにとっては初の試みだ。

取材・文=立花もも、写真=冨永智子

「私自身が一時期、身を置いていたこともあって、夜の世界のありようには惹かれるものがあったし、女性の肉体に価値をつけられることの意味をずっと考えてきました。だから作品も、一人称で私小説の雰囲気に近いものばかりでしたが、ずいぶん前からスキャンダラスな夜から遠く離れた生活を送っているんですよね。売春やホスト狂いといった、夜の世界ならではの葛藤ではなく、シングルで育ててくれている母親に恋人ができて上手に関係を築けないとか、40歳を目前に卵子凍結しようかどうか迷っているとか、耐えられないほど苦しいわけではないけれど払拭しきれない、誰しも一つは抱えているかもしれない悩みに向き合う人たちの日常を描いてみたいと思いました」

タイトルを『ノー・アニマルズ』にしたのは、鈴木さんの知り合いが、作中のマンションのように、ペット禁止を通達されたという話を聞いたこと。

「ある日突然、管理組合から知らされたというその張り紙の文言が、驚くほどに高圧的で。『我々も鬼ではありませんが、もういい加減にしていただきたいです』みたいに、誰かともめたのだろう背景と怒りが滲み出ているのが興味深かったんです。確かにペットを飼うことで人に迷惑をかけることはあるだろうけど、動物よりうるさい、あるいは危険な人間はたくさんいるじゃないですか。人間の暮らすマンションだから、人間禁止にならないのはあたりまえだけど、そもそも私たちって動物と何が違うんだろうと考え始めたのがきっかけでした。以前、私自身が管理組合の理事をやっていたとき、住人の部屋に入る機会があって、同じマンションでこうも暮らしが異なるものなのかということを目の当たりにして、日々さまざまな相談やクレームが寄せられるのを知った経験も活きています」

みずから檻に入りたがる人間のおもしろさ

第一話「204号室 二十八歳は人のお金で暮らしたい」の主人公・芹はコンカフェ嬢で、フルタイムで働かずとも低収入の恋人と暮らしていけるのは、部屋の持ち主である叔父の厚意で家賃が破格に安いからだ。夢を叶えるために努力も貯金もすることもなく、ただ漫然と今の生活から動けずにいる自分を、どこか不自由な檻に入っているように感じている。自分の欲望にまっすぐ手をのばし、人生の責任を引き受けて日々を整える同僚のほうがずっと人間的だと。

「たいていの人は抑圧されることをよしとはしないけれど、いやな思いをさせられることがなければ、檻の中にいたほうがラクだという人も少なからずいると思うんですよね。かつて権利と自由を奪われていた女性たちも檻に閉じ込められていたようなものだけど、いざ解き放たれるとどこへ羽ばたいていけばいいのかわからず、思考停止していたかつてのほうがよかったと思う人もいるでしょう。女性に限らず、役目を与えられることで安心して生きられるという人もきっと少なくないはず。そう思うと、マンションってそれ自体が、しがらみのある檻が並べられた動物園みたいだなと思うんです。動物と違って、欲しいものがあっても何かしらの事情で我慢したり、お腹いっぱいになってよく眠れてもあんまり幸福じゃなかったり、複雑な事情を抱えている人たちが住む檻の中をちょっと覗いてみるようなつもりで各章を書いていました」

第二話「403号室 四十三歳はどうしても犬が飼いたい」の鮎美に、友人が放つ言葉も印象的だ。〈しがらみって獣の形してるもんだよ〉。

「作中のエピソードと重なるんですけど、私が昔付き合っていた人が元カノの飼っている犬を溺愛しすぎて、別れたあとも週に2日だけ会って一緒に過ごす、みたいな関係を続けていたんですよ。まるで離婚した夫婦が子どもを介して繋がるみたいだな、と思いました。独身だった当時の私はしがらみを持たないことを大事にしていたので、なんて面倒くさいんだと思ったものの、その不自由さに憧れる鮎美の気持ちもわかるんですよね。結婚したいわけでもないし、はっきりとした言葉はなくとも恋人のような関係を2年続けている相手に不満もない。だけど、その関係に名前をつけてはっきりと縛られたい気持ちもある。犬という世話する対象をあえてつくることで、しがらみの中に率先して身を置きたい彼女の葛藤もまた人間ならではのもので、興味深いですね」

マンションという開かれた場所だからこそ描けたもの

人間ならではのテーマとして、どうしても書きたかったのが第六話「403号室 三十九歳は冷たい手が欲しい」の有希子の、卵子凍結。

「この連載を始めたのが39歳。積極的に子どもが欲しいわけじゃないんだけど、産まないことを堂々と宣言するのはエゴなんじゃないかと私自身が感じていました。今のままで人生はじゅうぶん楽しいのに、遠慮がちに『子どもは好きなんですが、縁がなくて……』という態度をとらなきゃいけない気がしている。そんな女性はたぶん少なくなくて、まわりでも40歳を目前にお守りのように卵子凍結を選択する人たちが増えていたんですよね。繁殖よりも個人の主張や幸福を優先しようとする一方、どこか罪悪感を捨てきれない姿を通じて、動物と人間の境界線が浮かび上がってくるんじゃないかと思いました。けっきょく私は資料を取り寄せただけで、産まない人生を選択したつもりが思いがけず41歳で出産することになり、人生って本当にどう転ぶかわからないと感じたことも今作に反映されています」

他にも、弟のいる生活に翻弄される小学生の李一(「402号室 八歳は権力を放棄したい」)、シングルで育ててくれている母親の恋人が気に食わない高校生の羽衣(「501号室 十七歳はこたつで美白に明け暮れたい」)、結婚してもいいと思っていた女に突然去られたホストの春樹(「309号室 三十三歳はコインロッカーを使わない」)、そして立ち退きでもめていたコンビニで働くジュン(「1階 二十六歳にコンビニは広すぎる」)など、これまで鈴木さんが描いたことのない子どもや男性視点をも通じて、住人たちの生活は少しずつ繋がっていく。その誰もが、隣に住んでいるかもしれない、あるいは自分自身かもしれないと、その日常はリアリティをもって映し出される。

「これまで書いてきた作品は、どれも『同じ夜を生きてはいるけど、自分はあっち側とはちがう』という自意識をもった女性が主人公でした。線の引き方は人それぞれだけど、必ず、個人的な倫理観が影響している。それが垣間見える瞬間を、私は愛おしいと感じるんです。ただどうしても読者からは『こんな生き方もあるんですね、知らない世界を知ることができておもしろかったです』という感想をもらうことが多くて。マンションという開かれた場所を舞台に、自分だけの倫理観でもって何かに縛られ、線を引き、ときにその境界線を曖昧にしながら生きている、私たちと変わらない人たちの姿を描けたのはよかったなと思っています。『そんな生活をすることがあるんだ』と驚くような人たちは、私たちのマンションにも、絶対に住んでいますからね(笑)」

すずき・すずみ●1983年、東京都生まれ。慶應義塾大学在学中にAVデビュー。キャバクラなどに勤務しながら東京大学大学院の修士課程を修了。修士論文はのちに『「AV女優」の社会学』として書籍化。新聞社に勤めたのち、フリーの文筆家として活躍。小説『ギフテッド』『グレイスレス』は芥川賞候補に。ほか著作に『娼婦の本棚』など多数。