恩田陸「怪談は究極の雑談」京都、横浜、東京、神戸、大阪の喫茶店で行われる、実話系怪談集とは【インタビュー】

公開日:2025/5/23

※本記事は、雑誌『ダ・ヴィンチ』2025年6月号からの転載です。

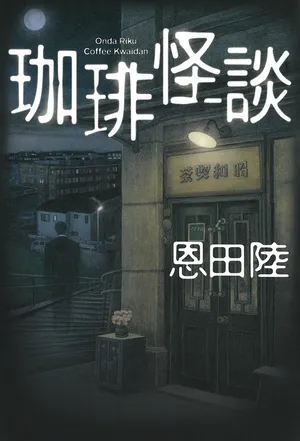

レコード会社プロデューサーの塚崎多聞は、外科医の水島、作曲家兼ミュージシャンの尾上と京都で再会する。目的は喫茶店をめぐること、そしてコーヒーを飲み怪談を語り合うこと。恩田陸さんの『珈琲怪談』は旅と喫茶店めぐり、そして怪談語りの楽しさがつまった、なんとも愉快で贅沢な連作小説だ。

取材・文=朝宮運河、写真=TOWA

「怪談って究極の雑談だと思うんですね。普通、大人が集まって話をすると利害関係が絡んでいることが多いですが、怪談は何の利害も生まない。ただ楽しいだけです。怖いという感覚は誰もが共有できるものだし、怪談は最高のコミュニケーションツールなんですよ」

ちなみに多聞は『月の裏側』『不連続の世界』の主人公で、水島と尾上、そして第2回から“珈琲怪談”に加わる検事の黒田は、『不連続の世界』の最終話「夜明けのガスパール」で多聞とともに旅をしたメンバーでもある。

「内容にほぼ繋がりがない変則的なシリーズなんですが、一応多聞ものの新作ということになります。わたくしの不徳の致すところで、前作からずいぶん間が空いてしまいましたが(笑)。『夜明けのガスパール』が夜行列車に乗って怪談をするという小説で、あの形式が自分でも結構気に入っていました。もともと移動しながらおしゃべりをする話が好きですし、それで一冊書いてみようというのが出発点ですね。このメンバーは職業がばらばらで面倒なつき合いがないし、いろんな話を持ち寄れるという利点もある。怪談会のメンバーにはぴったりだなと思いました」

個人経営の喫茶店には物語を生む力がある

初夏の京都を皮切りに、多聞たちは横浜、東京、神戸、大阪を歩き回る。目的はもちろん喫茶店。それぞれに異なる歴史を持った町並みが多聞たちの好奇心を刺激し、とめどないおしゃべりの題材となっていく。5つの都市を舞台にした連作は、風変わりなロードノベルともいえる。

「最近はチェーンのコーヒー店が増えましたが、舞台にした5つの都市にはまだ独特の雰囲気を持つ個人経営の喫茶店が残っています。特に京都は充実していますよね。小商いの町なので個性的なお店がたくさんあって、一度では紹介しきれなかった。最終話で多聞たちが京都を再び訪れるのはそのためなんです」

パソコンを開いてリモートワークをするのではなく、コーヒーを味わいゆったりと時間を過ごすのがふさわしい個人経営の喫茶店。多聞たちの“珈琲怪談”はその魅力をあらためて発見する旅でもある。〈これまで行った喫茶店て、どこも独特の雰囲気があるじゃない。小さな店でも、その中だけにそれぞれ異世界がある。僕ら、そういう『場』の力を借りて怪談話、してるんだね〉という多聞の台詞に、思わずうなずく喫茶店好きも多いだろう。

「学生時代から喫茶店という空間が好きでした。友だちとおしゃべりしたり、長居して本を読んだり。旅先でもよく喫茶店に入りますが、町によってカラーが違うのが面白いですよね。特に大阪や京都などの上方は、伝統を感じさせるお店が多い。今回登場させた喫茶店はすべて具体的なモデルがあるので、分かる人はすぐにピンとくると思います。前から通っていた店もあれば、書くにあたって新たに開拓したお店もある。長期に亘って書いているので、残念ながら中には閉店してしまったところもありますが。町並みは変わっても、喫茶店文化はこれからも残ってほしいですよね」

雰囲気のある喫茶店で語られるのは、多聞たち4人がこれまで見聞きした不思議な話、奇妙なエピソードの数々。ビジネスホテルの14階で聞いた猫の鳴き声、持ち主が死んだ後も数字を刻み続けていたスマホの歩数計、ケーキを食べている途中で突然死した女性。幽霊が出てこない話もあるし、はっきりしたオチのつかない話も多い。くだけた口調で披露される怪談は、どれも身近で生々しいものばかりだ。

「短くてオチのない話こそ、怪談の本質という気がしますね。それと怪談というのは怪しい話ですから、幽霊の出てくる話だけでなく“あれは何だったんだろう”という奇妙な話も含まれます。わたしが好きなのも、そういう違和感を抱かせるような話。つじつまが合わない現象や、意味の分からない経験にぞっとするタイプなので、そういう話が比較的多くなりました」

誰でもひとつふたつは不思議な体験があるはず

怪談の数々がリアルなのは、恩田さんが誰かから聞いた話や、自身で体験した話をもとにしているから。多聞たちの口を通して語られてはいるものの、取材をもとに綴られた実話系の怪談集なのである。

「普段から人に会うたびに『怖い話はありませんか?』と尋ねていて(笑)。仕事で会った人にも聞きますし、タクシーでも飲み屋でも聞く。この本はその集積ですね。盲点だったのはわたしの家族。お墓参りの時にUFOを目撃したという話と、温泉で人の顔が歪んで見えたという話は兄の体験談なんです。聞いてみると誰しもひとつかふたつは、不思議な体験をしているものなんですね」

作中で多聞はこう考える。〈すぐそこに怪異があっても、それは日常の顔をしていて、ただ気付かないだけ。そんな出来事がどのくらいあるものなのだろう〉。怪異というのは見過ごしてしまいがちな、生活のかけらのようなものかもしれない。

「怪を語れば怪至る」という古くからある言葉のとおり、多聞たちの怪談会はやがて実際に怪異を招き寄せる。京都ではすでにこの世にないはずの女性が目撃され、横浜では奇妙な夢が黒田の仕事に大きなヒントを与えることになった。

「要するに百物語ですよね。怪談を100話語り終えると怪しいものが現れる、という伝統的なスタイルを、この連作でも踏襲しているんです。といってもそれほど大げさな出来事じゃありませんが、ちょっと現実が揺らいで、背筋がひやっとする。そんな結末を心がけました」

とはいえそれが大きなストーリーに発展することはなく、“珈琲怪談”はゆるゆると続いていく。全体に漂うこうしたユーモラスな雰囲気は、視点人物である多聞の性格によるところが大きい。『月の裏側』でも『不連続の世界』でも大変な事件に巻き込まれながら、彼はそれをしなやかに受け流してきた。

「多聞は行く先々で事件に巻き込まれてくれる人。受け身のキャラクターなんですが、どんな事態に遭遇しても動じないんです。これまでずいぶんひどい目にも遭わせてきたんですけど、柳のように受け流し、しれっとしている。多聞のような強さにはちょっと憧れます」

それにしても私たちはなぜ怪談に惹かれるのだろう。尾上は言う。〈俺さ、怪談話してると、ちょっと大袈裟かもしれないけど、『生きてる』って感じがするんだよ〉。恐怖を楽しむことは、人生をあらためて見つめ直し、実感することなのかもしれない。

「それはあると思います。自分が安全であることを再確認して、ほっとするみたいな。わたしにとって怪談はある意味癒やしのジャンル。楽しくて、懐かしくて、心が安らぐ。『珈琲怪談』もそんな作品になっていればいいのですが。こうしたテイストの小説は機会があればもっと書いてみたい。そのためには怪談を集めないといけないんですけどね。何か怖い話があったらぜひ教えてください(笑)」

恩田作品の美味しい部分をゆっくり抽出したかのような、贅沢で味わい深い一冊だ。

おんだ・りく●1964年生まれ、宮城県出身。92年『六番目の小夜子』でデビュー。2005年『夜のピクニック』で吉川英治文学新人賞と本屋大賞、06年『ユージニア』で日本推理作家協会賞、07年『中庭の出来事』で山本周五郎賞、17年『蜜蜂と遠雷』で直木賞と二度目の本屋大賞を受賞。近著に『spring』『夜明けの花園』など。