「週刊文春」で週刊誌批判の小説連載。SNS社会の息苦しさはどこから来るのか?を分析した、宣戦布告の1冊【塩田武士 インタビュー】

公開日:2025/7/8

※本記事は、雑誌『ダ・ヴィンチ』2025年7月号からの転載です。

社会に存在する問題を共有して話し合うきっかけとなる作品を

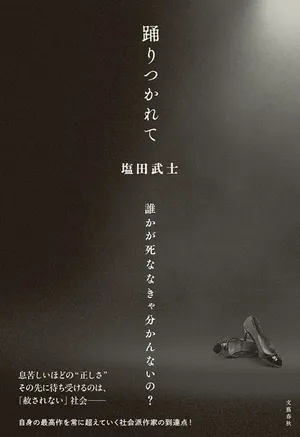

グリコ森永事件に材を採った『罪の声』(2016年)や、出版界を舞台にした『騙し絵の牙』(17年)、第9回渡辺淳一文学賞受賞の栄誉に輝いた『存在のすべてを』(23年)など、社会派ミステリーの雄として着実にキャリアを築き上げてきた、塩田武士。最新長編『踊りつかれて』では、現代を生きる誰しもが当事者となり得る問題にフォーカスを当てた。

「2010年代の半ば頃からSNS社会にものすごく息苦しさを覚えるようになり、“この息苦しさはどこから来るものなのか?”と個人的にメモを取り続けていました。特にSNSの匿名アカウントで行われている誹謗中傷の問題に関しては、どこかのタイミングで小説にすべきではないかと考えるようになっていた。その時は、『週刊文春』で連載できたら面白いなと密かに思っていたんです」

「文春砲」で知られる同誌は2016年以降、マスメディアで日常的に目に触れる芸能人の不倫報道には公共性や公益性があるとして、スクープ路線を加速させた。同誌の記事がネットの海に流れた結果、SNSを中心に誹謗中傷が渦巻く風景は今や日常茶飯事といえる。一方で、同誌は小説の連載枠を持ち、数々の名作を世に送り出してきた。

「先方から連載の依頼がきた時は、内心ガッツポーズをしながら“『週刊文春』ならではの連載にします”と言葉を濁しました(笑)。週刊誌批判にもなるような内容を書くわけですから、受け入れてもらうには作戦が必要だと思ったんです。最終的に僕が取った作戦は、序章に当たる『宣戦布告』の原稿を書いて、担当デスクにいきなり送りつけることでした。“この続きを読みたくないですか?”と吹っ掛けたんです。読みたいです、と言ってもらえたことから、企画が本格的に動き出しました」

本書を開いた読者も、まず最初に「宣戦布告」を目にすることとなる。ブログに投稿されたその文章で、書き手の「俺」はネット社会を舌鋒鋭く批判し、かつて愛した芸能人が2人いたと告白する。不倫スキャンダルがSNSの餌食となり、自殺した令和のお笑い芸人・天童ショージ。バブル期に一世を風靡しながら、暴言テープの流出により90年代半ばから姿を消した昭和の歌姫・奥田美月。「二人とも週刊誌とおまえらに抹殺されてしまった」。だから、匿名で記事を書く週刊誌関係者や誹謗中傷を繰り返す一般人にケジメをつけてもらうことにした。「おまえらの匿名という既得権益を奪ってやる」「これから重罪認定した八十三人の氏名、年齢、住所、会社、学校、判明した個人情報の全てを公開していく」。

続く第1章では、天童ショージや奥田美月を叩いた83人の「加/被害者たち」のうち数人の悲鳴が、多視点群像形式で描かれていく。

「作中で“安全圏のスナイパー”という表現を出したんですが、自分は傷つかない位置から他人を攻撃する、という行為がSNSによって簡単にできるようになりました。その標的として真っ先に挙げられるのは、有名人や芸能人です。彼らって、遠くて近い存在なんですよね。実体は遠くにいるんだけれども、一番身近な情報が入ってくる。何となく知り合いのような気がしてきて、あの人はあんなことをするとは思ってなかった、裏切られた……みたいなことを言うんだけど、何も裏切ってないですよ。相手は自分たちと同じように、普通に生活しているだけなんです」

実在を想像することでブレーキをかける

第二章以降は、京都の山城法律事務所に勤める弁護士・久代奏が主人公となって進んでいく。名誉毀損罪で逮捕された「宣戦布告」のブログの投稿者・瀬尾政夫から、彼女のもとへと弁護依頼が届いたのだ。現在63歳の瀬尾は著名な音楽プロデューサーであり、全盛期の奥田美月を支えた人物だった。警察署へ面会に行くと、瀬尾は告訴人との示談を断固拒否。無罪判決を獲得するのは困難だが、少しでも罪を軽くするために、奏は関係者を訪ね情状証拠を集め始める。その過程で、奏は被告人の人生に触れていく。

「これまで僕の作品では記者が探偵役を務めることが多かったんですが、世の中のマスコミ不信が年々増加している中で、突然やってきた記者に口を開くだろうかという疑問が出てきました。ただ、弁護士であれば話すだろう、と。被告人について弁護士に話すことは、相手を間接的に守ることに繋がるからこそ、深いところまで話してくれるんですよね」

実は、奏は自殺したお笑い芸人と中学の同級生だった。そして、恋愛とも友情とも断定できない、言葉にできない関係を結んでいた。

「当初の構想では、主人公は40代半ばの男性弁護士でした。奏の同僚の、青山が主役の予定だったんです」

青山と奏が法律事務所で会話するシーンが入ることで、瀬尾が起こした事件に関する法律的な問題点が整理される。と同時に、青山はともすればシリアス一辺倒になりかねない展開に、笑いをもたらし風通しをよくしてくれる存在でもある。

「青山って結構キャラが立ってると思うんですけど、それはもともと主人公として設定していたからなんです。でも、編集者から“30代半ばの女性で書けませんか?”と言われたんですよね。その提案を受けて話を組み立て直していった時に、ここに出てくる2組の男女の関係がパラレルになっていることに気づきました。瀬尾の美月に対する思いを知り、自分と天童の関係に似ていると感じるからこそ、奏は瀬尾の弁護にのめり込んでいくんです。読者にもこの物語にのめり込んでもらううえで、絶対に外せない一手だったと思っています」

なぜ瀬尾はこんな事件を起こしたのか? その「謎」を巡るミステリーとして始まった本作は、後半に至りレールから外れる。

「前半は徹底して写実的に書いていったんですが、写実的なだけならばノンフィクションでもいい。フィクションだから、小説だからこそできることは何かと考えて、リアリズムからリリシズムへと後半でスライドさせました」

そこで現れるのは、SNSに流れてくる表面的で断片的な情報からは決して見えてこない、複雑な背景や事情を伴う個々の人生だ。SNSは、利用者の中毒性を高めるためできるだけ何も考えずに使えるようにプログラミングされているが、小説ができることはその逆だ。

「前作の『存在のすべてを』で“質感なき時代に実を見つめる”と記したことと同じです。つまり、一人一人の実在をきっちり書く。そのうえで、“それでもあなたは誹謗中傷を投げかけられますか?”と問いたかった。もちろん、現実であらゆる人のことを知ることはできません。だからこそ、実在を想像するってことが大事なんです。自分や身近な人が言葉の銃弾を浴びる─その状況を頭に描けたら他人の人生がリアルに浮かび上がる、ブレーキがかかる。自らの意見を補強してくれる、自分を心地良くしてくれるようなテクノロジーに何の疑問もなく乗っかることはとても怖いことなんだよと、今小説で言いたかった。そうすることで、何かがほんの少しでも変わるはずだと僕は信じている」

今はどんな時代で、社会にどんな問題があるのか。そして、今こそ必要なものは何か。塩田の小説を読むことで、人はそのことを知るのだ。

「他の作品と決定的に違う点は、ここで書いたことを読者と共有したいって気持ちがすごく強いんです。今自分たちが生きている社会に存在する問題を共有して、話し合う。そのきっかけとなるような作品にしたかったんです」

取材・文=吉田大助、写真川口宗道

しおた・たけし●1979年、兵庫県生まれ。関西学院大学社会学部卒。新聞記者勤務後、2010年に『盤上のアルファ』で第5回小説現代長編新人賞を受賞し、デビュー。16年に『罪の声』で第7回山田風太郎賞、19年に『歪んだ波紋』で第40回吉川英治文学新人賞、24年に『存在のすべてを』で第9回渡辺淳一文学賞を受賞。そのほかの著書に『騙し絵の牙』『デルタの羊』など。